Иван Рожанский - Анаксагор

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

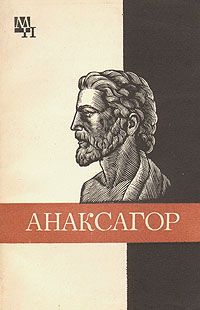

Описание книги "Анаксагор"

Описание и краткое содержание "Анаксагор" читать бесплатно онлайн.

Книга посвящена одному из величайших древнегреческих мыслителей V в, до н. э. — Анаксагору, который наряду с Демокритом является наиболее ярким представителей раннего античного реализма.

На основе тщательного анализа оригинальных текстов и документальных свидетельств автор в популярной форме излагает основные принципы учения философа. Особое внимание уделено автором реконструкции анаксагоровской теории материи, до сих пор широко дискутируемой в мировой философской литературе.

Книга рассчитана на широкие круги читателей, интересующихся античной философией.

Рецензент: канд. филос. Наук А. Н. Чанышев.

От верстальщика fb2 — в имеющемся источнике нет списка литературы и указателя имен.

У Анаксагора нет и следа подобного противопоставления, хотя он жил примерно на сто лет раньше Аристотеля. Для него не существовало принципиальной разницы между Небом и Землей, между космологией и метеорологией. Небесные светила у него имели земное происхождение, они были где-то недалеко и подвергались воздействию воздуха; звезды были простыми камнями, а Солнце — раскаленной глыбой; Луна же имела долины, горы и равнины и, возможно, была обитаемой. Короче говоря, весь космос у Анаксагора имел единую природу; это был земной космос, в нем не было ничего божественного, сверхъестественного. В плане общего мировоззрения такое представление о мире явилось безусловным шагом вперед. Продолжателями Анаксагора на этом пути были не Платон и Аристотель, а философы-материалисты Демокрит и Эпикур.

Заканчивая главу о космологических воззрениях Анаксагора, добавим несколько слов о том, как он объяснял некоторые другие явления природы, издавна привлекавшие внимание человека.

Анаксагоровская концепция происхождения молнии и грома известна нам в изложении Аристотеля. Как полагал Анаксагор, некоторые количества горячего эфира иногда попадают в более холодные воздушные области; при этом мы наблюдаем сначала блеск огня (молния), а затем шум и шипение, сопровождающие его потухание (гром). Малые количества эфира являются причиной зарниц; в этом случае звук до нас не доходит.

Отметим в этой связи, что эфир Анаксагора нисколько не похож на эфир аристотелевских «надлунных сфер»: он обладает, в сущности, той же природой, что и воздух, отличаясь от последнего лишь тем, что он горячее, светлее, суше и разреженнее.

Любопытно, что даже землетрясения вызываются у Анаксагора эфиром. Попадающий под землю и в ее пустоты эфир стремится прорваться вверх и, не находя выхода, сотрясает земные пласты. Аристотель, излагающий эту гипотезу, дает ей весьма невысокую оценку. Между тем и в ней проявилась все та же характерная для Анаксагора тенденция объяснять небесные и земные явления с помощью одних и тех же факторов.

В сочинении Анаксагора обсуждались и более тривиальные явления, такие, как ветер, дождь, снег, град, радуга. Град, по мнению Анаксагора, — это тот же дождь, только образующийся на больших высотах, где значительно холоднее, чем у поверхности Земли. Почему там холоднее? Потому, говорит Анаксагор, что на столь больших высотах уже не чувствуется действия солнечных лучей, отражающихся от поверхности Земли. А радуга, по его мнению, есть отражение тех же лучей от плотного облака. Мы видим, что пытливая мысль Анаксагора стремится отыскать естественные, физические причины природных явлений, каковы бы эти явления ни были. Иногда (как в последних двух примерах) он нащупывает правильные пути объяснения.

Таким образом, если создателями греческой математики и астрономии принято считать пифагорейцев, если, далее, у Эмпедокла имеются отдельные положения, которые впоследствии нашли развитие в химии, то Анаксагор наряду с атомистами имеет право претендовать на роль одного из основоположников позднейшей физической науки.

Глава III

Основные принципы теории материи

Разумеется, название «Теория материи» условное. В эпоху Анаксагора еще не существовало философского понятия материи — ни в смысле аристотелевской «гюле» (hyle), ни в том смысле, какой этот термин приобрел в философии Нового времени. И все же мы считаем допустимым пользоваться словосочетанием «теория материи», когда мы говорим о физических учениях таких мыслителей, как Анаксагор, Эмпедокл или Демокрит. Дело в том, что именно в этих учениях была поставлена проблема внутреннего строения вещей окружающего нас мира, иначе говоря, проблема микроструктуры вещества — той микроструктуры, которая недоступна для нашего зрения и осязания, но которая определяет чувственно воспринимаемые качества предметов, с какими нам приходится иметь дело. А это и есть проблема строения материи в физическом понимании термина «материя». Можно утверждать, что эта проблема, по сути дела лежащая в основе всего теоретического естествознания, была впервые поставлена в учении о четырех элементах Эмпедокла, в атомистике Левкиппа — Демокрита и в физическом учении Анаксагора. Для последнего у нас нет более точного наименования, в силу чего мы и воспользовались таким общим и малообязывающим обозначением, как «теория материи».

Сказанное может вызвать недоумение у читателя, знакомого с древнегреческой философией по кратким изложениям и популярным курсам. Издавна физическое учение Анаксагора связывалось (и продолжает связываться) с понятием «гомеомерий», всплывающим в сознании у каждого образованного человека при упоминании имени мыслителя из Клазомен. Почему же не назвать его в соответствии с этой традицией учением о гомеомериях? Мы отказываемся от этой еще недавно общепринятой практики, ибо, как будет показано ниже, никакой концепции гомеомерий у Анаксагора не было и даже сам термин «гомеомерия» был изобретен не им, а скорее всего Аристотелем.

Традиционная трактовка учения Анаксагора находится под глубоким воздействием аристотелевской интерпретации воззрений большинства досократиков (а именно тех философов VI–V вв., которых Стагирит называл «физиками» или «физиологами»). Эта интерпретация сжато сформулирована Аристотелем в следующей знаменитой фразе из первой книги его «Метафизики»: «Из тех, кто первые занялись философией, большинство считало началом всех вещей одни лишь начала в виде материи: то, из чего состоят все вещи, из чего первого они возникают и во что в конечном счете разрушаются, причем основное существо пребывает, а по свойствам своим меняется, — это они считают элементом и это — началом вещей» («Метафизика» А 3, 983b 5–10)[3].

Мы видим, что в основе аристотелевской интерпретации лежит понятие «начала» (arche). Согласно Аристотелю, все «физики» — от Фалеса до Демокрита — исключали начало вещей в виде материи. Некоторые из них (в особенности первые ионийские философы) брали в качестве такого начала одну из так называемых стихий — воду (Фалес), воздух (Анаксимен), огонь (Гераклит), а иные — нечто промежуточное между огнем и воздухом или между воздухом и водой (может быть, Анаксимандр?). Другие, также беря единое начало, считали его неподвижным, неизменным и неделимым, называя его просто «бытием» так поступали элеаты: Парменид, Зенон и Мелисс. Более поздние мыслители, полагавшие, то с помощью единственного материального начала нельзя объяснить многообразие вещей чувственного мира, приняли тезис о множественности таких начал, причем это множество может быть либо ограниченным, либо безграничным. Первую возможность выбрал Эмпедокл, взявший в качестве начал четыре стихии — огонь, воздух, воду и землю; напротив, Левкипп принял безграничное число начал — мельчайших непроницаемых частиц, обладающих всевозможными формами и находящихся в непрерывном движении; эти частиц получили затем наименование атомов, т. е. «неделимых». У Анаксагора число начал также безгранично, только у него такими началами служат не атомы, а бесчисленные качественно-определенные вещества — гомеомерии. Термин «гомеомерия» (в буквальном переводе — «подобочастная») указывает на основное свойство этих веществ: у них любая часть подобна по своим свойствам целому (homoios — «подобный», meros — «часть»). Такова трактовка Аристотеля.

Филологическая критика уже давно обратила внимание на то обстоятельство, что до Аристотеля этот термин в памятниках греческой письменности нигде не встречается. В частности, мы его не находим ни в дошедших до нас фрагментах книги Анаксагора, ни у Платона (в том числе и в тех местах, где Платон прямо пишет об Анаксагоре), ни у других авторов. Он появляется только у Аристотеля, в философии природы которого он играет большую роль независимо от Анаксагора. А именно, в системе Аристотеля подобочастные вещества (ta homoiomere) представляют собой определенную ступень организации материи, занимая промежуточное положение между четырьмя элементами и неподобочастными образованиями, каковыми являются органы животных и растений. Перечисляя примеры подобочастных веществ, Аристотель называет «медь, золото, серебро, олово, железо, камень и другое тому подобное, а также то, что из них выделяется, и, кроме того, [части] в животных и растениях, например мясо, кости, жилы, кожа, внутренности, волосы, сухожилия, вены, из которых уже составлены [тела] неподобочастные, например лицо, рука, нога и тому подобное; и в растениях — это древесина, кора, лист, корень и так далее» («Физика» 10, 388а 10–388а 15).

Заметим также, что сложные словообразования типа homoiomere вообще не были характерны для греческого языка середины V в., когда писал свою книгу Анаксагор. Напротив, в языке Аристотеля они появляются в большом числе, будучи образованы искусственно в качестве технических терминов для обозначения специальных понятий.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Анаксагор"

Книги похожие на "Анаксагор" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Иван Рожанский - Анаксагор"

Отзывы читателей о книге "Анаксагор", комментарии и мнения людей о произведении.