Мишель Фуко - Интеллектуалы и власть. Избранные политические статьи, выступления и интервью

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Интеллектуалы и власть. Избранные политические статьи, выступления и интервью"

Описание и краткое содержание "Интеллектуалы и власть. Избранные политические статьи, выступления и интервью" читать бесплатно онлайн.

В настоящее время Мишель Фуко является одним из наиболее цитируемых авторов в области современной философии и теории культуры. В 90-е годы в России были опубликованы практически все основные произведения этого автора. Однако отечественному читателю остается практически неизвестной деятельность Фуко-политика, нашедшая свое отражение в многочисленных статьях и интервью.

Среди тем, затронутых Фуко: проблема связи между знанием и властью, изменение механизмов функционирования власти в современных обществах, роль и статус интеллектуала, судьба основных политических идеологий XX столетия.

— В Вашей археологии западного знания Маркс, по сравнению с Давидом Рикардо, занимает очень скромное место. Он оказывается лишь одной из составляющих структуры эпохи Рикардо. Ведь согласно тому, что говорится в Вашей книге «Слова и вещи», на глубинном уровне западного знания марксизм не производит никакого реального перелома. Почему же, вплоть до сегодняшнего дня, мы приписываем Марксу какое-то значение, что делает его столь спорным, опровергаемым или вызывающим такой интерес?

— Прежде всего, одно уточнение. В «Словах и вещах» я вовсе не хотел создать всеобщую генеалогию западного знания в его глубинах. Я только хотел посмотреть, каковым было происхождение нескольких областей эмпирического познания, относящихся главным образом к жизни, речи, труду и экономике. Только и всего. И речи не было о какой-то рентгеноскопии западной культуры во всей ее целостности. Я полагаю, что в генеалогии политической экономии, в ее основополагающих представлениях Маркс не произвел существенного перелома. И даже существовал тот, кто сказал это до меня: Карл Маркс собственной персоной. Ведь он сам утверждал, что его понятия были заимствованы у Рикардо. Теперь же, когда марксистская революционная практика, отсылающая к произведениям Маркса, через целый ряд превращений и опосредствований, пропитала насквозь всю историю Запада и пометила собою все, что произошло с конца XIX века, эта мысль является чем-то само собою разумеющимся. Но вопрос, который поставил я, значительно уже: он сводится к критике эмпирической науки.

— Госпожа Диалектика царствует и по сию пору. Она присутствует в исторических, экономических, социологических, философских исследованиях, да и в критике тоже. Какова в западной культуре роль «диалектического материализма»?

— Трудный вопрос. Само это выражение «диалектический материализм» в его самом широком и полном смысле (то есть в качестве толкования истории, философии, научной методологии и политики) не многого стоит. Вы встречали когда-нибудь хотя бы одного ученого, пользующегося диалектическим материализмом? Да и в своей тактике Коммунистическая партия диалектический материализм не применяет. Ясно, однако, что диалектический материализм представляет собой некий значимый эталон. В таком случае каким же должен быть его статус, чтобы мы были в какой-то степени обязаны проходить сквозь него в дискурсе, каковы его знаки, его правила? Вот в чем вопрос.

Диалектический материализм служит каким-то универсальным означающим, политическое и полемическое использование которого имеет определенное значение, но я не думаю, что он является хорошим инструментом. Я приведу один пример. В Польше, где я прожил около года, в университетах были обязательные учебные курсы диалектического материализма, по субботам, как курсы катехизиса в христианских колледжах. И однажды я спросил: «Обязаны ли студенты, изучающие естественные науки, посещать эти курсы, подобно студентам гуманитарных факультетов?» И преподаватель (который был достаточно близок к коммунистической партии) ответил: «Нет, студенты-естественники будут смеяться…»

— В одной из Ваших лекций, прочитанной у нас, Вы попытались показать, что мы живем в обществе исповедальном, изобилующем признаниями. И в нем есть исповедание христианское, исповедание коммунистическое, исповедание писателя, исповедание психоаналитическое, исповедание судебное и так далее. Обладают ли эти различные исповедания одной и той же структурой?

— Нет. Своими спорами с известным скороспелым толкованием Райха я всего лишь пытался показать, что мы живем не в какую-то чрезмерно стыдливую, моралистическую эпоху, в эпоху цензуры, и что все влияния морали и цензуры оказываются побочными по отношению к чему-то более существенному: признанию. Если говорить вообще, то признание представляет собой рассуждение субъекта о самом себе, состоянии власти, при котором он оказывается подвластным, ограничиваемым и которое он видоизменяет посредством признания.

Это формальное определение признания может охватывать вышеупомянутые различные состояния исповедания. Однако я уже попытался детально проанализировать различие, например, между тем, что признаётся в исповеди в полном смысле слова христианской, и тем, что мы поверяем своему духовнику, руководящему нашим сознанием, начиная с XVII века. Это две связанные друг с другом христианские формы. И хотя вторая представляет собой обобщение покаянной исповеди, она обладает совершенно отличными свойствами и преследует совсем иные цели.

— Какой-нибудь марксист мог бы посчитать политически опасным это сближение между христианской исповедью и признанием, даваемым Партии.

— Еще бы!

— Не могли бы Вы немного прояснить всё это, рассказать поподробнее о поводе для возникновения Вашего определения признания?

— Странно, что в большинстве правовых систем то, что мы говорим против самих себя, представляет собою доказательство. И британское право, которое запрещает свидетельствовать против самих себя, является исключением. В подавляющем же большинстве других правовых систем, начиная с того времени, когда кто-нибудь начинает говорить то, что идет во вред ему самому, это что-то может быть только истиной. Это представляет собой некую аксиому. Мы же можем легко вообразить, что кто-то стремится взять что-то на себя, либо для того, чтобы выгородить другого, либо чтобы избавить себя от иной вины. Вдобавок ко всему, пытка и другие приемы, приближенные к пытке, позволяют добиваться свидетельств против себя, не обладающих никакой значимостью истины. Наша же правовая система придает признанию такую весомость в качестве доказательства, которую становится очень трудно поправить или опровергнуть. Если правда, что насильственное вымогание признания является обычной полицейской практикой и что правосудие в принципе не признает этого, закрывая на нее глаза, то такой же правдой является и то, что посредством придания первостепенного значения исповеди судебная система в известном смысле вступает в сговор с полицейской практикой, состоящей в том, чтобы любой ценой вырывать признание у обвиняемого.

Басня, которая утверждает максимальное различие между юстицией и полицией, очень распространена, по крайней мере, в Западной Европе. Она гласит, что коррупционеры всегда происходят из полиции, а то, что есть достойного и благородного, непременно идет от юстиции. Но, по правде сказать, основная беда системы как раз в том и состоит, что между юстицией и полицией существует своего рода молчаливое согласие, и часто именно юстиция негласно вызывает существование этих полицейских практик.

— Что такое пытка?

— Я бы сказал, совершая насилие над словами, что существует «благородное» использование пытки и недостойное ее использование. Например, в судебной практике, начиная со Средневековья и вплоть до XVIII века, пытка была ритуалом истины, посредством которого пытались добиться признания обвиняемого, но это был ритуал, кодифицированный сводом определенных правил. В руках палача пытка не была «свободной». Ибо она должна была подчиняться определённым правилам и соблюдать границы, которых нельзя было нарушать. Изобретением XIX и XX веков является пытка «дикая», незаконная. Это пытка, которая, пользуясь какими угодно методами и в сроки, сочтенные необходимыми судьей, должна была вырвать признание. Это пытка полицейская, неправовая и, следовательно, чрезвычайно сильно отличающаяся от той знаменитой пытки, которая использовалась инквизицией.

— Думаете ли Вы, что в странах, которые в прошлом веке познали рабовладение, обвинитель развил в себе какое-то другое и притом чрезвычайно жестокое отношение к телу обвиняемого? Может быть, потому, что в этом случае ценность пытаемого в качестве личности сводилась к нулю.

— Конечно. В эпоху классической древности в Греции и в Римской империи пытать свободного гражданина не имели права. Зато пытка рабов была практикой законной и общепринятой. Как если бы раб не был способен «говорить истину», и как если бы личности обязаны были силой извлекать из него эту истину. Я думаю, что признававшемуся в древности праву пытать раба суждено было появиться вновь в практиках рабовладельцев в XVI веке.

— Не сопровождалась ли эта практика еще и определенным патернализмом, обусловленным представлением, что раб не говорит истину потому, что он на это неспособен?

— Нет, я думаю, что гораздо более важен вопрос о собственности на тело. Если тело раба принадлежит его хозяину, а не ему самому, были возможны и пытка, и смерть раба (хотя последнее и не было законным). Отношения собственности в данном случае более важны, чем отношения семейного главенства. Это право употреблять и злоупотреблять, jus utendi et abutendi.[29]

— Применим ли Ваш общий анализ признания и отношений власти к системе власти, существующей в коммунистических странах, например, в СССР и в Китае?

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

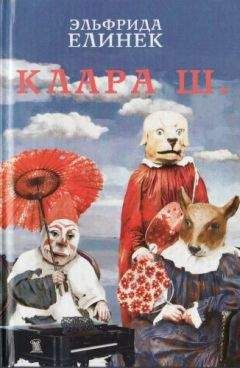

Похожие книги на "Интеллектуалы и власть. Избранные политические статьи, выступления и интервью"

Книги похожие на "Интеллектуалы и власть. Избранные политические статьи, выступления и интервью" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Мишель Фуко - Интеллектуалы и власть. Избранные политические статьи, выступления и интервью"

Отзывы читателей о книге "Интеллектуалы и власть. Избранные политические статьи, выступления и интервью", комментарии и мнения людей о произведении.