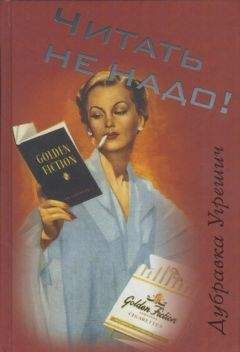

Дубравка Угрешич - Читать не надо!

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Читать не надо!"

Описание и краткое содержание "Читать не надо!" читать бесплатно онлайн.

«Читать не надо!» Дубравки Угрешич — это смелая критика современной литературы. Книга состоит из критических эссе, больше похожих на увлекательные рассказы. В них автор блистательно разбивает литературные и околокультурные штампы, а также пытается разобраться с последствиями глобального триумфа Прагматизма. Сборник начинается с остроумной критики книгоиздательского дела, от которой Угрешич переходит к гораздо более серьезным темам — анализу людей и дня сегодняшнего. По мнению большинства критиков, это книга вряд ли смогла бы стать настолько поучительной, если бы не была столь увлекательной.

Дубравка Угрешич родилась и училась в бывшей Югославии. В 1993 она покинула родину по политическим соображениям. Дубравка Угрешич награждена многими престижными премиями по литературе, среди которых премия Шарля Вейонна за эссеистику (Швейцария), премия Томаса Манна (Германия, 2000), Независимая премия за иностранную литературу (Великобритания) и др.

(задняя сторона обложки)

«Чарующая россыпь увлекательных историй и блистательных экспромтов. Это необходимо прочесть. Угрешич незабываема».

Сьюзен Зонтаг, писатель и литературный критик

«Подобно Набокову, Угрешич утверждает: наша способность помнить — это источник спасения нашей нравственности».

Дусон Бэлебен, «Вашингтон пост»

«Дубравка Угрешич — одна из немногих критиков современной культуры, обладающих даром видеть сверх очевидного и талантливо описывать происходящее. Ее искренность вдохновенна и в ней нет ни капли патетики».

Кертис Уайт, писатель

Создатели спектакля глобализации имеют в своем распоряжении все, что им необходимо: деньги, средства массовой информации, власть, но главное — всевозможные завлекательные изобразительные средства. Скептиков, вопрошающих, что там, за дымовой завесой, называют оторвавшимися от народа «фундаменталистами», которые скорее умрут от жажды, чем протянут руку к завоевавшей мир «кока-коле». Глобалисты особо не разбирают, кому какой ярлык пришпилить. В одну и ту же категорию ниспровергателей нового мирового порядка могут попасть и Слободан Милошевич, и Ноам Хомски[52].

В пределах идеологической структуры глобализации ведется борьба так называемых «демократических» средств массовой информации против оппозиции: за прогресс и будущее — против традиционализма, за высокие технологии — против «сохи и плуга», за глобальные коммуникации — против изоляции, за ценности «прогрессивного» мира — против ценностей «отсталого» мира, за свободный рынок — против нищеты, за миролюбивое большинство — против упорного, воинственно настроенного меньшинства. Исход этой битвы заранее предопределен.

Культура

Люди, имеющие отношение к культуре, нередко попадают в идеологическую ловушку, подстроенную агитпропом глобализации. Существует некое большинство, которое покорно покупается на ценности современной культуры, и незначительное меньшинство, которое эти ценности подвергает сомнению.

Серьезная критика глобализации в культуре исходит не только с «периферии», из рядов постколониальных, незападных теоретиков культуры, но также и из «эпицентра», из рядов американской интеллигенции. Американские критики не сомневаются, что «глобализация» — лишь одно из обозначений американского культурного империализма, американизации в глобальном масштабе. Западноевропейские интеллектуалы гораздо более осторожны, потому что не хотят угодить в один идеологический лагерь с Талибаном. Восточноевропейские интеллектуалы молчат: в травмированных посткоммунистических государствах любая форма критики рискует быть названной «левацким терроризмом», который, по утверждению ее противников, способствует возврату коммунизма. Кроме того, «леваки» могут запросто оказаться в одной связке с местными националистами. «Антиамериканские» и «антиевропейские» настроения служат идеальным идеологическим прикрытием для местных преступников и людей при власти: антиглобалистская риторика, защищающая этнические и культурные различия, не допускает внедрения на свою территорию контроля извне — он помешал бы ей беспрепятственно продолжать свою преступную деятельность.

В наши дни интеллектуалы интересуются проблемами глобализации культуры, проблемами ее двойственности, соединением идеологии, денег и рынка в культуре, будущим книг в электронный век, тактикой средств массовой информации по прочистке мозгов и цензурой. Их также интересуют организация медийных конгломератов, роль телевидения, значение образовательных учреждений, Интернет, а также последствия господства американской массовой культуры, которое не только оттеснило высокую (в том числе и американскую) культуру на обочину, но и снизило свои собственные стандарты. Для серьезных деятелей культуры очевидно, что наряду с продуктами питания американская индустрия инфоразвлечений стала крупнейшим продуктом американского экспорта, рост которого вряд ли возможно приостановить.

Хотелось бы подчеркнуть, что американский «культурный империализм» не первооткрыватель подобной тактики. Во времена советского блока, к примеру, система культурного обмена действовала по принципу частичного паритета, при этом русский язык был тогда «официальным» языком международного общения, как теперь английский. Функционировало множество институтов, переводчиков и издателей: в рамках коммунистического блока книги имели широкое хождение. Кроме продуктов «высокой культуры», имелась также и развлекательная индустрия, которая порой выливалась в сущую «кальку» американской массовой культуры, но нередко представляла собой успешное соединение сюжетных линий и тем поп-культуры с коммунистической повседневностью. В начале 1960-х годов фильмы о югославских партизанах (подражания американским вестернам) имели на удивление большой успех в странах коммунистического блока вплоть до Китая. Польские, чешские и югославские телесериалы приносили значительные доходы в пределах этого весьма широкого рынка. В доамериканскую эру, в начале 1950-х годов были такие проявления популярной культуры, как мексиканские и индийские фильмы. До своей «американизации» югославское телевидение, например, было какое-то короткое время «итальянизировано». Ныне бывшие коммунистические рынки — от Хорватии до Китая — захвачены американскими мыльными операми и более дешевыми мексиканскими.

Но сегодня проблему глобализации усугубляют масштабы развития новых технологий. Компьютерная техника — виртуальная основа глобализации, хотя, кто знает, может быть, и над ее будущим также стоит задуматься.

Стереотипы

Глобализация по сути — «понятие фундаменталистское», которое «добилось успеха в создании монополии из сбалансированного множества». Универсальный, смешанный язык стал «официальным языком» глобализации (Бодрийар).

Чтобы осуществлять связь (а глобализация — это связь), необходимо выбрать общий язык, систему, при которой будет действовать обмен информацией, или, если говорить о культуре, обмен продуктами культуры.

Но кому мы продаем продукты культуры? По какому конкретному, и одновременно умозрительному, адресу мы их направляем? Кто наш излюбленный адресат? Американская культурная индустрия завладела глобальным рынком, любые покупатели желанны, от папуасов до португальцев. Местные производители остаются дома, выносят свою продукцию на местный рынок или пытаются проникнуть на американский (западноевропейский). Польский писатель не станет напрягаться, чтобы опубликоваться в Индии; если такое и произойдет, это будет приятное исключение, подтверждающее правило. Индийский писатель, при всей его общепризнанной постколониальной ущербности, не слишком печется о том, опубликуют его в Болгарии или нет. Но быть опубликованным на англо-американском рынке — с которого осуществляется препровождение культурного товара дальше, — означает получить билетик лотереи мирового рынка.

Очередной престижный адресат — западноевропейский рынок. Но престижность не гарантирует взаимности. Несмотря на тот факт, что его соотечественник «Бертельсманн» скупил половину американской издательской индустрии, немецкий писатель продолжает сидеть все на том же стуле в кабинете нью-йоркского издателя. И, похоже, с аналогичными перспективами опубликоваться, как у его русского или итальянского коллеги. И опять- таки: даже американский писатель с серьезными литературными амбициями имеет лишь небольшое преимущество перед европейцами.

Как и с чем сообщается культурный продукт на глобальном культурном рынке?

В сувенирных лавках крупных западноевропейских городов можно обнаружить открытки, представляющие в юмористическом виде характерные черты граждан стран Евросоюза. В который раз эти открытки внушают нам, что англичане — «холодны», что голландцы — «скупы», а французы — «надменны». Эти сувенирные стереотипы — лишь невинные шутки между равными, и не следует понимать их превратно. Вот почему тут, среди этих равных, нет «цветных» французов, «отуреченных» немцев, «онемеченных» турок или «индусоподобных» англичан.

Открытки несут в себе некий смысл, намекая чуткому зрителю, что язык унификации — это язык стереотипов. Любимый европейский лозунг — «единство через различие» — толкует европейские «различия» в виде набора культурных стереотипов. Оказывается, что стереотипы, по сути, и выражают национальную и этническую сущность, что именно через стереотипы трактуется право на различия. Но заключен в этом также и обратный смысл: национальные особенности — это не что иное, как набор стереотипов.

Стереотипы — это язык политиков, телевидения и массовой культуры (иначе эта культура не была бы массовой). Это наиболее действенный язык глобального культурного рынка. Таким образом, стереотипы — несмотря на провозглашенную идеологию мира без границ, постколониальные теории, всеохватывающий Интернет, свободный обмен культурными товарами, — продолжают оставаться основополагающей формулой связи. К примеру: исчезли ли стереотипы «холодной войны» после падения берлинской стены или же просто поменяли своих сторонников? Что произошло с культурой в системе, которая сулит связи без границ, но сама основана на стереотипах? Являются ли стереотипы рыночными этикетками, благодаря которым продукт продается лучше, или они — его реальное содержание? Разве не являются стереотипы основным языком каждого продукта, имеющего глобальные связи, в том числе и тематики культуры?

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Читать не надо!"

Книги похожие на "Читать не надо!" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Дубравка Угрешич - Читать не надо!"

Отзывы читателей о книге "Читать не надо!", комментарии и мнения людей о произведении.