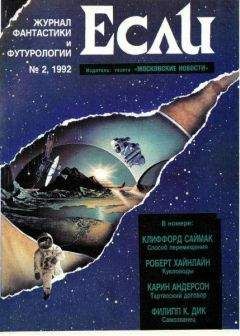

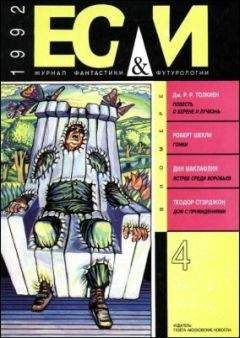

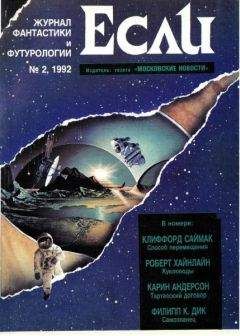

Журнал «Если» - «Если», 1992 № 02

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "«Если», 1992 № 02"

Описание и краткое содержание "«Если», 1992 № 02" читать бесплатно онлайн.

Карин Андерсон. Тартесский договор.

Павел Гуревич. Цена предвидения.

Клиффорд Саймак. Способ перемещения. Роман.

Леонард Никишин. Мы неизбежно встретимся. Вопрос где и когда?

Филипп К. Дик. Самозванец.

Александр Рубцов. Тоска по Акакию Акакиевичу.

Роберт Шекли. Рабы времени.

Роберт Хайнлайн. Кукловоды. Роман.

Александр Асмолов. Бремя свободы.

Александр Корженевский. Если бы Хайнлайн стал президентом.

Опознавательный «знак» такой культуры — операция пересчета (естественно, не арифметическая, а культурная). Мы помним замечательный мульфильм о козленке, который научился считать до десяти и которого все сначала хотели забодать, а потом с восторгом сами принялись «считаться». Что есть стремление одеть человека в форму, присвоить номер, как не лишение имени? В обществе культуры достоинства личность самоценна, в культуре полезности ее ценность вторична — лишь в отношении какой-либо деятельности, функции.

Наша культура, понятно, первого типа. Предпосылки обезличивания вмонтированы в нее, и многие наши сограждане существуют манкуртами. Как-то Алексею Николаевичу Толстому принесли в дом поросят в мешке и попытались вытряхнуть их прямо на паркет. Он попросил: не трогайте их, пожалуйста, им там тепло и вонько. Так вот, многие наши личности (употребляю это слово без малейшей иронии, поскольку психологически любой человек имеет личность) в управляемом обществе именно так себя и чувствуют: уютно, тепло и вонько. Но мы так надышали все эти запахи, так к ним привыкли… и так тревожно, когда начинаются социальные сквозняки. Проще остаться в мешке существующей культуры.

Десятилетиями этой проблемы предпочитали не касаться (хотя мастера всегда ее осознавали), и публикация сочинений, подобных антиутопиям Оруэлла и Хаксли, была невозможной. Советский человек прежде всего должен был быть полезным. И не обижаться. «Мы люди маленькие», «я как все», «сверху видней», «сиди и жди — придумают вожди»… Сейчас же проблема манипуляции осознается не только индивидуальностями, но самими массами, она воспринимается частью общества как оскорбление. Стало понятно, что эксперименты на обезличивание являются, можно сказать, краеугольными камнями советской истории. И пропаганда (в прошлом номере журнала Виктор Белицкий подробно писал о телевидении, подобных ему формах воздействия на личность, что избавляет меня от необходимости об этом говорить) отнюдь не единственное средство.

Для того, чтобы превратить народ в контролируемую управляемую массу, необходимо обеспечить поголовную занятость людей, особенно молодежи, включив их в конвейер «общественного воспитания». Так, например, гигантские пирамиды в Древнем Египте, вовсе не необходимые для строящих их сотен тысяч людей, бросаемые вскоре после завершения строительства храмы древнеамериканских индейцев, Великая Китайская стена — все это, по мнению эстонского социолога Ю.Круусвала, орудия ограничения свободы выбора деятельности человека. Прагматически, экономически эти стройки вряд ли были необходимы обществу. Но благодаря им в культуре полезности осуществлялось управление людьми. Аналогичный механизм, на мой взгляд, лежит за стройками типа Беломорско-Балтийского канала, вообще ГУЛАГа. А что предпринял Н.С.Хрущев? Для решения проблем молодежи было предложено осваивать целину. Не берусь судить об экономическом эффекте, но одно несомненно: молодежь «оттепели» стала управляемой социальной группой. Брежневский БАМ… Когда я слышу критику идеи поворота сибирских рек за ее экологическую вредность и экономическую несостоятельность, то всегда помню, что идея эта вполне укладывается в логику управления наиболее подвижной частью общества. Кстати, общество устроено очень хитро, с помощью подобных строек оно уничтожает собственное время развития личности, которое мы иногда называем странным термином «свободное время». Все это — мощные эксперименты на оболванивание, потому что ЕСЛИ КУЛЬТУРА ХОЧЕТ ИСКЛЮЧИТЬ НЕОЖИДАННОСТИ, если она хочет взять власть над провидением, конечно, она пойдет по этому пути. Есть замечательный рассказ Саймака — «Поколение, достигшее цели». Ракета, запущенная к одной из планет, летит долго-долго. Путешествие становится самоцелью, и, когда планета достигнута, непонятно, зачем вообще выходить из корабля. Это и о нас написано — поколение, достигающее цели, но не достигшее жизни.

Оболванивание приходит в разных обличьях. Не обязательно на БАМе — это может случиться и у Белого Дома. Кстати, по наблюдениям людей, бывших там в дни путча, участники, собравшиеся 19 августа, и те, кто пришли на митинг 22-го, — разные. «Я никогда не видела более нежной толпы, чем в день начала путча у Белого дома», — такую странную фразу сказала мне одна женщина. Но дело-то в том, что нежной толпы в принципе не бывает; психологически то, что она видела, есть группа общающихся индивидуальностей, где каждый сделал выбор, прежде чем прийти защищать демократию. Это было явление культуры достоинства, а не культуры полезности. А 22-23-го, когда люди пришли по призыву победителей, мы имели явление совершенно другого порядка: выбор уже был сделан, новый вождь найден.

Всю жизнь мы выбираем. Есть люди, которые даже в мелочах боятся поступать не как все. Формула Гете: А ты куда? — Туда, куда и люди… Они-то и составляют толпы, а для толпы характерно то, что называется героизацией, которая на самом деле родная сестра оболванивания. У нас таких людей много: сошлюсь на цифру, приведенную в статье Виктора Белицкого: в советском обществе треть граждан составляют гипнотики, то есть люди, легко поддающиеся внушению. Эксперименты в стиле Кашпировского наглядно показывают, насколько многие хотят, чтобы ими обладали, управляли, чтобы за них принимали решения. Эти эксперименты не прошли в США, что опять же показательно.

Для героя толпы конечная цель задана. Но есть героизм другого типа, сахаровского, когда один-единственный человек способен противостоять огромному залу, огромному обществу, которое стоит за этим залом, и исход борьбы неизвестен. Для индивидуальности решение возникает в силу внутренней необходимости, здесь нет игры в личность, когда человек должен вести себя «как герой». Он сам рискует и платит за риск, сам несет бремя выбора, и никогда его не покидают сомнения.

Конечно, все можно довести до логического абсурда и самостоятельно принять решение, например, одевать пиджак через голову. Если бы мы всегда жили в море сомнений, ситуация напоминала бы ту самую многоножку, которая никак не могла решить, с какой ноги ходить, и не сделали бы ни шагу. Природа каждого из нас вырастает из природы культуры: словами П.Флоренского, культура есть среда, растящая личность. В этой среде существует опыт, традиции, представления, по которым и формируются привычки, навыки человека. Иногда мы дорого готовы заплатить за то, чтобы ничего не видеть, не слышать, не решать. Вот пример не из области политики. Когда вы знаете, что близкий вам человек заинтересовался другим человеком, а к вам охладел, как хочется быть слепым и глухим и делать вид, что ровно ничего не происходит… Так бывает со всеми, разница только во времени, на которое затягивается решение. Но ведь это плата за стабильность вашего поведения, которое, в свою очередь, есть плата за стабильность вашего мира. Все мы на словах любим удивительное и необычайное, но как чудно жить в прогнозируемом мире, где точно знаешь, что будет — что оденешь, что приготовят на завтрак, где стоит лампа, и так завтра, послезавтра… На самом деле это, так сказать, эйфория успокоения, без которой очень трудно обойтись.

Интересно другое: эти реакции, шаблоны, спаянные в то, что Э.Фромм называл социальным характером, — они-то и освобождают нас от принятий решений по мелочам, от рефлексии на тему, надо ли, скажем, чистить зубы. В типичных ситуациях эти реакции ведут черновую работу; но где грань, за которой они перестают обслуживать принимаемое решение и становятся смыслом существования? Иными словами, управляемый человек от типовых реакций, которые необходимы и оправданы, рвется в типовое поведение на макроуровне, стремясь свести ВСЕ общественные отношения к типовым ситуациям. Общество инкапсулируется в своем развитии.

Где грань, разделяющая привычное и удивительное? Ответ в решении проблемы выбора. Выше мы говорили о двух видах выбора: личностном, с неопределенностью исхода, и выборе, за которым все прогнозируется, все предсказывается. Если в историю культуры, как лакмусовые бумажки, опустить эти характеристики, станет ясно, что борьба всегда идет между типовыми и нетиповыми ситуациями. В одних культурах обычно побеждают типовые ситуации, это культуры полезности. Однако существуют ситуации, когда даже малое воздействие может изменить историю, сбить ее плавное движение. Лауреат Нобелевской премии бельгиец Илья Пригожин называет такие периоды бифуркацией. До них события развиваются по закону маятника, когда стимул определяет реакцию, а сказанное слово вызывает соответствующее действие. Но стоит попасть в зону бифуркации — и все. Нарушаются причинно-следственные связи, даже малый сигнал может повести всю систему в непредвиденную сторону. Помните рассказ Бредбери: человек, попавший в прошлое, нечаянно раздавил бабочку — и вернулся в абсолютно другой мир. Если переходить к личностям, появись тот же Сахаров в какой-то другой системе, в другой стране, он мог бы писать сколько угодно. Для советского общества его путь остался бы нереализованным. Видимо, не только Андрей Дмитриевич — существовала группа, которую я бы назвал группой возможностей и которая «взорвала» манкуртский путь развития. Они были неадаптантами, неприспособленцами, они работали на культуру достоинства. Мне страшно нравится высказывание Стругацких: ты немножко мутант, но ты хороший парень. Оно точно отражает отношение «простых людей» к индвидуальности в культуре, которой «прощают» некоторую необычность поведения за то, что «ты хороший парень» (а средний человек обычен и уж, конечно, хороший парень).

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "«Если», 1992 № 02"

Книги похожие на "«Если», 1992 № 02" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Журнал «Если» - «Если», 1992 № 02"

Отзывы читателей о книге "«Если», 1992 № 02", комментарии и мнения людей о произведении.