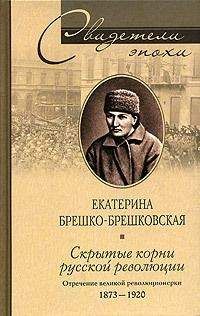

Екатерина Брешко-Брешковская - Скрытые корни русской революции. Отречение великой революционерки. 1873–1920

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Скрытые корни русской революции. Отречение великой революционерки. 1873–1920"

Описание и краткое содержание "Скрытые корни русской революции. Отречение великой революционерки. 1873–1920" читать бесплатно онлайн.

Воспоминания русской революционерки, сподвижницы Кропоткина, Чайковского, Желябова, Перовской и Синегуба, аристократки, вместе с единомышленниками «пошедшей в народ», охватывают период с 1873-го по 1920 год. Брешковская рассказывает о том, как складывалось революционное движение, об известных революционерах, с которыми она общалась в заключении. Она не только констатирует факты, но и с не угасшей революционной страстью осуждает политику большевиков, приведших страну в тупик после 1917 года.

Глава 22

Схвачены, 1881 год

Теперь я перехожу к описанию катастрофы, которая положила конец надеждам и привела нас обратно в тюрьму. Снова предоставляю слово Тютчеву.

«Мы встретили этого бурята за день или два до бегства проводника. В полдень мы, как обычно, остановились на берегу реки для отдыха. Пока готовилась баланда, я ушел из лагеря, надеясь наловить рыбы. Когда я вернулся, товарищи сказали, что на них наткнулся старый бурят, возвращавшийся в свою степь из тайги. Он принял их за золотоискателей, и мы решили, что этот случай останется без последствий.

Потом мы узнали, что этот бурят, вернувшись домой, рассказал своим соплеменникам, что встретил в тайге четверых золотоискателей, и описал наших лошадей и одежду. Новость широко разошлась и в конце концов достигла ушей главного бурята, тайши, который сразу же вызвал старика в степную думу. Подробно расспросив его, тайша сообщил обо всем исправнику, и тот немедленно собрал конный отряд из крестьян и бурятов. Старик привел их на то место, где встретил нас. Естественно, людям, знавшим тайгу, достаточно было напасть на след, чтобы пройти по нему до конца. В тайге с ее глубокими мхами и болотами следы людей и зверей сохраняются долго. Здесь легко выследить даже пеших путников, а следы четырех лошадей остаются даже после сильных дождей. Путь отмечают также кострища и лошадиный помет. Через несколько дней отряд догнал нас как раз в тот момент, когда мы достигли вершины на северном конце хребта и перед нами лежали реки, текущие на юг, в бассейн Амура…

Но я забегаю вперед. Узнав, что проводник сбежал, мы совсем не опечалились, так как уже поняли, что он абсолютно бесполезен, а кроме того, были уверены, что он сумеет вернуться назад, в степь. И мы пошли дальше. Последние этапы давались нам легче и быстрее, так как мы уже привыкли к лесной жизни, а лошади привыкли к нам. Мы были здоровы и бодры, как прежде. Даже Линев не жаловался на свой ревматизм, так как стояла великолепная погода. Как-то раз Екатерина Константиновна, проснувшись утром, обнаружила, что у нее сильно распухли ноги, – она даже не смогла надеть обувь и лишь с большим трудом натянула на себя мои большие запасные башмаки, но через два или три дня ноги у нее совершенно прошли.

Мы были так уверены в своей безопасности, что даже не выставляли караул – ни днем, ни ночью. Однажды в конце июня[53] мы оказались в долине, со всех сторон окруженной горами. После обеда и недолгого отдыха мы оседлали лошадей и приготовились выступать, когда неожиданно заметили человека, перебегавшего от дерева к дереву на гребне хребта. Потом появился еще один и еще. Кто-то из нас сказал: „Это тунгусы“. Нам так хотелось в это верить, что мы прониклись этим убеждением и с интересом стали ждать, что будет дальше. Новые люди появились на вершинах гор справа от нас. Очевидно, они старались скрыться за деревьями. Это выглядело довольно подозрительно, поскольку мы не понимали, зачем этим тунгусам прятаться. Неожиданно тишину леса прорезал голос:

– Выходите, православные!

Мы по-прежнему не понимали, что происходит, и крикнули в ответ:

– Кто вы?

– Николай Сергеевич, нас за вами послал исправник из Баргузина…

Нас окружили со всех сторон. Деревенский старшина, первым окликнувший нас, попросил меня подняться к нему, потому что сам он боялся спускаться… Взяв ружье, я направился вверх, еще не решив, сдаваться или нет; однако я был полон решимости в любом случае держаться с максимальным достоинством. Мы поспешно договорились, что, пока меня не будет, мои спутники должны уничтожить все документы и еще кое-что. Если на меня нападут, они должны стрелять. Но, обдумывая ситуацию, я потерял надежду. Что ждет нас в будущем? Я знал, что сибиряки обычно безжалостно избивают пойманных беглецов. Этого следовало избежать любой ценой. Но как? В моей голове промелькнула мысль, что нужно выговорить себе право остаться при оружии, пока мы не встретимся с исправником. Если они на это согласятся, наша безопасность обеспечена. Поднимаясь на гору, я заметил, что преследователи очень многочисленны и что каждый стоит за деревом с ружьем в руках. Не доходя метров десяти до старшины, я сел на ствол дерева и положил ружье на колени. Начались переговоры. Я сразу же понял, что старшина, с которым я был знаком, настроен очень дружелюбно и готов во что бы то ни стало согласиться на мои условия и мирно покончить с делом. Он сказал, что исправник велел ему застрелить наших лошадей, чтобы мы не смогли сбежать. Но он решил пощадить бедных тварей, сказав:

– Кроме того, в этом нет нужды.

Я спросил его, где исправник, и узнал, что тот ждет нас в степном бурятском селе. Мы могли вернуться туда за два-три дня. Я сказал:

– Ладно, старшина, давай договоримся. Мы готовы идти к исправнику, но лишь на следующих условиях: у нас будет отдельный лагерь. Вы можете разделиться – один отряд поедет впереди нас, другой сзади. Разумеется, ружья останутся при нас, пока мы не встретим исправника.

Старшина тихо ответил, что не нужно бояться ни его, ни остальных крестьян, добавив:

– А мы боялись вас – думали, что вы будете стрелять!

Он сразу же согласился на все наши условия, и я обменялся с ним рукопожатием.

Услышав, что мы живем исключительно на сухарях, старшина немедленно пообещал снабдить нас продовольствием – мясом, шаньгами и даже сметаной, законсервированной специальным способом. Он сказал:

– А теперь мы приведем своих лошадей – они здесь неподалеку. Сварите себе обед, мы тоже поедим, а потом тронемся.

Я спросил, сколько у него людей. Он ответил: восемьдесят три, и объяснил, что это уже третий отряд, организованный после нашего побега. Один отряд направился в Верхнеудинск, а второй тщетно искал нас на пути в Укыр… Как сказал мне старшина, тунгусы из его отряда заметили нас утром и шли за нами, пока мы не остановились. В то время как мы обедали и отдыхали, они привели главный отряд, который занял все вершины вокруг долины.

Я вернулся к товарищам в сопровождении старшины и сообщил им условия нашей „капитуляции“… Старшина добросовестно исполнил свою часть соглашения. В первую ночь мы устроили отдельные лагеря, но на следующий день, увидев, что наши стражи настроены очень дружелюбно, мы добровольно присоединились к ним. Приближаясь к месту, где нас ждал исправник, мы посовещались со старшиной и решили разрядить все наши ружья. Тайга огласилась такой канонадой, какой наверняка здесь никто не слышал.

Исправник Языков встретил нас очень холодно, но, как всегда, вежливо. Мы подверглись личному, но поверхностному обыску. У нас отобрали только деньги и оружие. После этого нас посадили в тюрьму Читканской волости. Через пять дней за нами приехал капитан Гленский и под конвоем солдат отвез нас в Верхнеудинск. Когда мы проезжали Баргузин, нам позволили сходить под присмотром казака в город, чтобы попрощаться с друзьями и знакомыми…»

На этом я кончаю цитировать воспоминания Николая Сергеевича Тютчева и продолжаю своими словами. Я гораздо лучше помню, что произошло со мной после того, как рассталась с товарищами, и поэтому мой рассказ будет более точным.

В Верхнеудинске нас держали под стражей на гауптвахте. Двадцать пять солдат стерегли нас днем и ночью. Очевидно, власти считали нас «отчаянными» людьми и решили охранять, не считаясь ни с какими расходами. Меры для нашей поимки были приняты по всей Сибири. Повсюду разослали наши фотографии и в одном лишь Верхнеудинске арестовали несколько сотен жалких бродяг в надежде, что мы окажемся среди них. В Петербург и обратно непрестанно летели сообщения. Сибирское начальство ликовало, когда наконец смогло сообщить, что беглецы пойманы.

После этого началась длительная переписка по поводу мер наказания. Линев, Тютчев и Шамарин, как административно-ссыльные, не подлежали обычному суду. Через четыре месяца из Петербурга пришел приказ сослать их в Якутскую область – Тютчева на пять лет, двоих других – на шесть. В досье на Николая Сергеевича имелась важная запись о «недоказанном деле», и по этой причине, а также вследствие его отваги, с ним обращались более сурово.

Из Верхнеудинска они уезжали с мешками, полными не только еды и одежды, но и паспортов и других документов, сделанных заключенными – знатоками гравировки, которые в тюрьме изготовляли фальшивые деньги для всей Монголии и Забайкальской области.

Мои друзья не отказались от идеи побега даже из Якутска. Каждого из них отправили из Иркутска на тройке с двумя жандармами. Стояла зима, и они мчались вниз по Лене с ужасающей скоростью, проехав 3000 верст от Иркутска до Якутска за 12 дней. На новом месте ссылки они в известной мере пользовались свободой, навещая друг друга в своих отдаленных избушках и заведя обширные знакомства среди ссыльных, разбросанных по колоссальной пустыне. Их повсюду полюбили за неизменную готовность прийти на помощь и защищать других, а также за жизнерадостность и мужество даже в самых трудных обстоятельствах. Все трое представляли собой разные типы характера и превосходно дополняли друг друга.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Скрытые корни русской революции. Отречение великой революционерки. 1873–1920"

Книги похожие на "Скрытые корни русской революции. Отречение великой революционерки. 1873–1920" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Екатерина Брешко-Брешковская - Скрытые корни русской революции. Отречение великой революционерки. 1873–1920"

Отзывы читателей о книге "Скрытые корни русской революции. Отречение великой революционерки. 1873–1920", комментарии и мнения людей о произведении.