Маргарита Былинкина - Всего один век. Хроника моей жизни

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Всего один век. Хроника моей жизни"

Описание и краткое содержание "Всего один век. Хроника моей жизни" читать бесплатно онлайн.

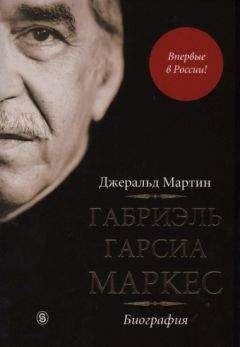

Маргарита Ивановна Былинкина — филолог, писатель и переводчик художественной литературы с испанского и немецкого языков. Она — автор перевода романа «Сто лет одиночества» классика мировой литературы Г. Гарсия Маркеса, а также многих других известных писателей, в том числе Х. Л. Борхеса и Х. Кортасара.

«Всего один век» — автобиографическая хроника, в которой автор слегка иронично и откровенно рассказывает о примечательных событиях из своей долгой жизни, о путешествиях в Аргентину, Мексику и другие страны, о конфликтах и преодолениях, о женской логике, любовных историях и многом другом.

б) предложить опубликовать материалы симпозиума в специальном бюллетене.

4. В случае обращения представителей радио, телевидения, прессы Кубы с просьбой о выступлении, вопрос согласовать с посольством СССР в Республике Куба.

5. Ознакомиться с постановкой изучения проблем культуры Латинской Америки в Академии наук Кубы.

6. По возвращении из командировки представить отчет о проделанной работе.

Я вопросительно смотрела на Зубрицкого. Флегматичный гигант сонно взглянул на меня своими светлыми глазками и проронил: «Нормально».

Если глава делегации не волнуется, не следует суетиться и мне. Когда я вчиталась, то увидела, что в самом деле не так уж сложно в чем-то «участвовать» или «вносить предложения», разработанные в институте, а материал о марксистско-ленинской концепции культуры можно почерпнуть в любом учебнике по марксизму-ленинизму. До меня дошло и другое.

Этот фантастически наукообразный текст и, по сути, пустое «Задание» составлялось вовсе не в отделении Академии наук, а в кабинете Вольского, которому надо было отчитаться в Президиуме академии о проделанной «работе с социалистической Кубой», которая, в свою очередь, должна была крепить культурные и прочие связи с Советским Союзом. С другой стороны, моему директору, лукавому Виктору Вацлавовичу Вольскому, подобные «основания» и «задания» были нужны для официального оправдания в АН частых визитов его подручных в капстраны Латинской Америки. Сам-то он не нуждался в «основаниях» и оправданиях и навещал свой подопечный континент по любому поводу или по заданию более важных, чем Академия наук, учреждений.

Так или иначе, все указанные пункты были мною выполнены. Особенное усердие я приложила к выполнению пункта об ознакомлении «с постановкой изучения проблем культуры Латинской Америки в Академии наук Кубы», ограничив это ознакомление Институтом литературы и языка кубинской академии. И, к своей радости, сделала действительно большое литературное открытие…

На сей раз, в своем кубинском путешествии 78-го года, мне довелось пересечь самолетом Атлантику не Северным путем, а по прямой: от Лиссабона до Гаваны.

По прошествии нескольких часов лёта над серым океаном внизу распласталась восточная оконечность острова, утыканная зелеными гвуздиками-пальмами на красной земле — багровом глиноземе.

Еще час — и появилась Гавана, красавец город, но еще более обшарпанный, чем десять лет назад. Веселый полуголодный народ рожал много детей, бодро клаксонил из развалюх автомобилей и занимался наукой в своих академических институтах.

Кубинские ученые-интеллигенты — а таковые еще оставались — приняли нас с Зубрицким с подчеркнуто вежливым радушием. Устроили прием в ресторане на беломраморной набережной Малекон. Шведский стол удивил разнообразием и обилием, но, кроме нас, другими посетителями были только иностранцы. А иностранные гости на Кубе уже появились. Смуглые мальчишки на Малеконе выпрашивали «чикле» (жевательную резинку) у туристов.

После ужина разговор о том о сем с представителями кубинской культуры продолжался. Миниатюрная старушка с яркими черными глазами Мирта Агирре, директор Института литературы и языка, о чем-то допрашивала лениво отвечавшего ей громадину Юрия Александровича Зубрицкого — будто маленькая собачка-пекиннес вела разговор с большим дворовым псом. Он явно подавлял ее не только своими габаритами, но и своим вальяжным апломбом. В какой-то миг она с досадой от него отвернулась, и наши глаза встретились. Именно в этот миг мы прониклись друг к другу симпатией, а с добрейшим Зубрицким она впредь избегала всякого общения.

Мирта Агирре пригласила меня в свой институт. Она была не только крупным ученым-литературоведом и большим чиновником от соцкультуры, но и одним из виднейших поэтов Кубы. Чувствовалось, что как поэтесса, как человек, тонко воспринимающий людей и окружающую атмосферу, она не слишком благожелательно относилась к действиям кубинских властей, но очень любила Кубу и исправно делала свое дело.

Я с большой охотой отправилась в кубинский Институт литературы и языка, где мы о многом поговорили, но прежде всего и больше всего о том, что меня особенно интересовало, хотя этот мой интерес никак не был связан с «заданием» моего института.

В ту пору я загорелась желанием написать биографические повести о трех — почему-то именно о трех — самых знаменитых писательницах и поэтессах Латинской Америки. Две кандидатуры у меня уже были. Во-первых, мексиканка Инес де ла Крус (XVII век), неизвестно по какой причине ушедшая юной девушкой в монастырь и писавшая под именем Сор Хуана. Во-вторых, лауреат Нобелевской премии, чилийская поэтесса Габриела Мистраль (ХХ век). Оставалось найти третью героиню. Я решила посоветоваться с Миртой Агирре.

«Какие могут быть сомнения! — воскликнула экспансивная Мирта. — Конечно же — Авельянеда!» И тут же ее молодые помощницы осыпали меня удивительными сведениями, вытащили из архива произведения Авельянеды, подарили ворох разных ксерокопий с уникальных документов и гравюр, поскольку речь шла о личности XIX века. Поднялся такой ажиотаж, что я поначалу растерялась, но засунула, хотя и с трудом, в сумку все полученные материалы, вплоть до последнего листка.

Кто же такая эта Гертрудис Авельянеда? «Гениальная женщина», — убежденно сказала Мирта. Я смотрела на портрет Авельянеды и думала: «Какое удивительное сходство с Натальей Гончаровой, — кубинское «издание» жены Пушкина… Однако привлекательная внешность еще не признак экстраординарности. Возможно, одна кубинка просто превозносит другую…»

Возвратившись в Москву, я принялась читать сочинения Авельянеды. Семь романов, двадцать одно драматургическое произведение, лирические стихи, легенды, очерки. С каждой книгой нарастало мое удивление — и радость. Я получала истинное удовольствие от настоящей, прекрасной прозы XIX века и от замечательных сонетов, поэтичных и несентиментальных.

Оказалось, что Авельянеда не столько кубинка, сколько испанка. Она родилась в 1814 году на Кубе, в испанской семье, что было вполне естественно: Куба еще оставалась колонией Испании. Во-вторых, в двадцатилетнем возрасте она переехала в Испанию, где расцвел ее талант поэта, драматурга и прозаика и где она была признана публикой и мадридским королевским двором. Но — главное — ее признала Испанская Академия языка, этот литературный бастион, хранитель консервативных традиций, хотя Авельянеда не была консерватором в прекрасной словесности — ни в формах, ни в сюжетах.

Я с интересом констатировала, что в театре отнюдь не Дюмасын первым встал на защиту «падших женщин» в своей пьесе «Дама с камелиями»: Гертрудис Авельянеда в драме «Леонсия», с успехом шедшей в театрах Испании, на восемь лет раньше него подняла эту тему. Так же и ее роман «Саб» — о любви раба-негра к дочери белого плантатора — появился на одиннадцать лет раньше антирабовладельческой повести Г. Бичер-Стоу «Хижина дяди Тома».

Европейская критика сравнивала ее исторический роман «Гуатимоцин, последний император ацтеков» с лучшими романами В.Скотта, а ее трагедию «Валтасар» с «Сарданапалом» Байрона. Свои драмы и комедии она с равным успехом писала и прозой и стихами.

Чем больше произведений Авельянеды я узнавала, тем больше увлекалась и как читатель и заинтересовывалась ею с профессиональной точки зрения. Ее современники и литературоведы ХХ века совпадали во мнении: многообразный и темпераментный талант этой женщины вырывает ее из рамок так называемой женской литературы. У меня складывалось твердое мнение, что во многих отношениях Гертрудис Авельянеда, гордо вошедшая в европейскую литературу под своим собственным именем, стоит выше француженки Жорж Санд и испанки Фернан Кабальеро, к тому же страховавших себя мужскими псевдонимами.

Почему же в России не знают Авельянеду?

Ответ прост. У нас прекрасно знают Сервантеса, Лопе де Вегу и, возможно, Кальдерона. Но кого из отличных испанских авторов XIX века у нас знают так же, как Мопассана, Золя, Бальзака и многих других французов? В веке девятнадцатом Россия была завоевана если и не Наполеоном, то французским языком и литературой, к каковой присоединялись отдельные английские творения. Самая западная оконечность Европы и ее самый восточный конец оставались друг другу почти неведомы даже в третьей четверти века двадцатого.

Надо сказать, что биография Авельянеды — ее бурная жизнь при дворе королевы Изабеллы и борьба с «мужским засильем» в литературе — так же интересна, как и ее творчество. Я загорелась желанием познакомить российских книголюбов с этой замечательной личностью.

Мой план был таков: написать три большие цветные документальных повести в одной книге. Повесть первая: век семнадцатый, Инес де ла Крус — в желто-оранжевом цвете; повесть вторая: век девятнадцатый, Гертрудис Авельянеда — в пурпурно-красных тонах; повесть третья, век двадцатый, Габриела Мистраль — в сине-голубом цвете.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Всего один век. Хроника моей жизни"

Книги похожие на "Всего один век. Хроника моей жизни" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Маргарита Былинкина - Всего один век. Хроника моей жизни"

Отзывы читателей о книге "Всего один век. Хроника моей жизни", комментарии и мнения людей о произведении.