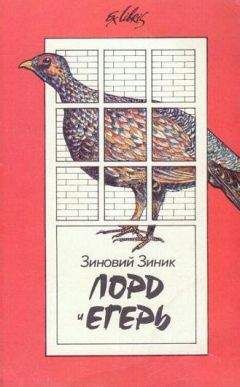

Зиновий Зиник - Лорд и егерь

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Лорд и егерь"

Описание и краткое содержание "Лорд и егерь" читать бесплатно онлайн.

Имя Зиновия Зиника (р. 1945) широко известно на Западе. Он родился и вырос в Москве. С 1975 года живет в Лондоне. Его произведения переведены на немецкий, испанский, датский и иврит. Новый роман З. Зиника «Лорд и егерь» посвящен проблемам русской эмиграции «третьей волны». Проблемы прошлого и настоящего, любви и предательства, зависимости и внутренней свободы составляют стержень романа. На русском языке публикуется впервые.

19

Asylum

«Короче говоря, перевод Пушкина настолько точно следовал за оригиналом, что оставалось просто переписать 6 страниц из 166 (The City of the Plague and other poems, by John Wilson, Second Edition, Printed by James Ballantyne and Co., Edinburgh, 1817), и перевод маленькой трагедии Пушкина, заказанный лордом Эдвардом, был бы готов в два счета. Были, правда, некоторые трудности с двумя „песнями“ из поэмы: шотландской песней Мери и песней Вальсингама. Песня Мери — о селенье до и после чумы. „Наших деток в шумной школе раздавались голоса“ („I past by the school-house — when strangers were coming, whose windows with glad faces seem’d all alive“). Достоевский, скажем, который лишь смутно подозревал о существовании оригинала пушкинского „перевода“, в своей юбилейной речи о Пушкине с восторгом говорит об этой песне как примере того, как умел Пушкин проникнуть в дух чужого народа: „…это английская песня, это тоска британского гения“. В действительности, нет ничего абстрактнее, в германско-романтическом духе, чем эта песня Мери во всей пушкинской версии „Чумного города“ Вильсона. Эта песня — почти целиком и полностью придумана самим Пушкиным. Он ввел туда даже новый готический сюжет: получается, что и песню эту поет не Мери, а некая Дженни, которая уже скончалась от чумы, и она молит своего возлюбленного Эдмунда: „Я молю: не приближайся к телу Дженни ты своей, уст умерших не касайся; следуй издали за ней. И потом оставь селенье! Уходи куда-нибудь…“

Но по-настоящему неузнаваемой стала вторая песня поэмы: гимн и хвала чуме в устах председателя пира, Эдварда Вальсингама (кстати о том, что он капитан и зовут его Эдвард, можно узнать лишь из вильсоновского оригинала — у Пушкина он лишен конкретных черт и подробностей, вроде имени собственного). У Вильсона Председатель сравнивает участь погибавших в битве на суше и на море с участью умирающих от чумы и старается убедить нас, что последние страдают меньше первых. Он сравнивает чуму с лихорадкой, с чахоткой, с параличом и пытается доказать, что она могущественнее всех болезней. Он хвалит чуму за то, что она срывает маску лицемерия и устраняет тех, кто мешает другим наслаждаться жизнью. Чума изобличает ложь судьи и попа, отдает золото скупца его законному обладателю, наконец, дарует свободу любовникам. С другой стороны, Вильсон постоянно развенчивает „грозную царицу“. И то, с чем он должен был бороться, чтобы победить (страх смерти), объявляет просто несуществующим. Его задача — пресечь ссоры, положить предел женским обморокам, рассеять мрак, насылаемый заразой на умы людей, мрак страха. И он рассуждает: умирающим от чумы — кончина в постели и готовая могила; живущим — свобода и наслаждение. Каждому — свое. К чему же тогда все страхи? Их не должно быть, а значит, их не существует.

Описывая толпу, Вильсон рассуждает о закоренелых грешниках, о настоящем кредо атеизма, символе веры безбожника. Пушкина вся эта теология не интересует: Пушкин воспевает акт преодоления страха смерти через наслаждение страхом: „Есть упоение в бою и бездны мрачной на краю… и в аравийском урагане, и в дуновении чумы…“ И далее: „Все, все, что гибелью грозит, для сердца смертного таит неизъяснимы наслажденья — бессмертья, может быть, залог“. И заключает словами: „И девы-розы пьем дыханье, быть может… полное чумы!“ Вот это вот пушкинское „быть может“: как будто одна „возможность“ цепляется за другую. Наслаждения чувственности („девы-розы“), обостренные сознанием их, „быть может“, гибельности (дыханье, дуновенье, „полное чумы“), становятся наслаждениями самой гибелью, обостряемые мыслью о том, что эти наслаждения — залог, „быть может“, бессмертья.

„Кто победит боль и страх, тот сам станет Бог; Бог есть боль страха смерти“, — говорит один из „Бесов“ Достоевского. „Он всю жизнь нарочно искал опасности, упивался ощущением ее, обратил ее в потребность своей природы… Беспрерывное упоение победой и сознание, что нет над тобой победителя, вот что их увлекало“. Всего этого у Вильсона нет, а если и есть, то только неосознанными намеками. Пушкин раскопал в Вильсоне будущие штрихи Достоевского: обманчивая видимость логики с подоплекой безумия. Достоевский же, не подозревавший об оригинале пушкинского перевода, начинает драматически развивать мотивы, содержащиеся в тех кусках вильсоновской трагедии, что не вошли в пушкинский перевод. Именно герои Достоевского заворожены, загипнотизированы творящимся кошмаром настолько, что готовы отказаться от свободы и всех благ земных — лишь бы досмотреть, доглядеть, доискаться до самой сути этого греховного и дикого хаоса среди униженных и оскорбленных. В самой этой униженности и убожестве они начинают различать свет нездешний.

Это — логика восприятия вопреки и несмотря на, вам кажется, что наступил конец, а на самом деле — это и есть залог великого начала. Вам кажется, мы — униженные и оскорбленные, а на самом деле в нашей слабости — наша сила. Вам кажется, что мы — рабы, а на самом деле мы — цари. Отсюда же главная мысль Достоевского в его речи о Пушкине: о „социалисте“ Алеко или Онегине, о всех уходящих, убегающих от запутанности и убогости ежедневного бытия — к цыганам, в народ, в утопию, за границу. „Правда, дескать, где-то вне его“, — рассуждает Достоевский в своей речи, — „может быть, где-то в других землях, европейских, например, с их твердым историческим строем, с их установившеюся общественною и гражданскою жизнью“. Вальсингам подобные утопии отвергает: он — остается: „Не могу, не должен я за тобой идти“. За кем идти? За священником! Священник — человек идеи, доктрины, концепции, Вальсингам (и Достоевский) отвергает ортодоксальную религиозность, морализаторскую идеологию, противопоставляя ей мистику „внутренней свободы“, пусть во грехе и жути, но — преодолев страх смерти — в надежде, что „красота спасет мир“. Эта мистика — воинствующая; иначе нельзя понять последней фразы Вальсингама, брошенной священнику: „Иди же с миром; но проклят будь, кто за тобой пойдет“. Кто будет следовать не внутренней диктовке, а диктату идеи. Или же, по Достоевскому: „Не вне тебя правда, а в тебе самом; найди себя в себе, подчини себя себе, овладей собой и узришь правду“. Короче: „Смирись, гордый человек!“

Мое открытие заключается в том, что эти мотивы у Вильсона не оригинальны: они заимствованы у его друга, „курильщика опиума“ де Куинси. Достоевский хорошо знал де Куинси и ничего не слышал о Вильсоне. В Пушкине он вычитывает вильсоновские подражания де Куинси».

Закрыв записную книжку, Феликс потянулся к графину с хересом. Он выпил стакан залпом, отер лоб и откинулся в кресле с победной улыбкой на устах, как актер, с особым блеском отыгравший акт.

«Любопытно, весьма любопытно», — потирал руки доктор Генони. «Вы, стало быть, хотите сказать, что Достоевский не одобрил бы вашей эмиграции — прочь от вашего внутреннего Я?»

«Поразительно, как они верили во все эти „внутренние“ Я, „внешние“ Ты, „отчужденные“ Они. И еще они верили в „Мир, нуждающийся в спасении“. Нам же теперь ясно, что, если кто-то и спасает какой-то там мир, это не тот мир, который имели в виду „я“, или „ты“, или даже „они“. Почему вы не сказали о том, что беременны, Виктору?» — спросил доктор Генони, подливая Сильве шерри-херес.

Вопрос был задан настолько неожиданно и с такой беспардонностью, что на какое-то мгновение Сильве показалось, что она ослышалась. Золотистое шерри в лучах заходящего солнца багровело изнутри, и стекло отбрасывало эту багровость на пластилиновую модель замка на подоконнике коттеджа.

«Потому что Виктор воспринял бы извещение о беременности как просьбу о помощи, и не более. А я в свое время зареклась обращаться к нему с просьбами».

«Не потому ли, что однажды вы совершили нечто такое, что любая просьба о помощи теперь воспринимается как признание собственной вины и вымаливание прощения?» — предположил доктор.

«То, что произошло, не было предательством, но могло быть воспринято Виктором как таковое».

«Вы имеете в виду эпизод, связанный с обыском на даче у его отца?» Доктор Генони явно давал понять, что кое о чем он тоже осведомлен.

«Виктор, стало быть, уже изложил свою версию событий? И машинистку он тоже упомянул?»

«Виктор сказал, что вы так бешено ревновали, что поверили фальшивой, сфабрикованной органами переписке — любовной переписке — между ним и этой самой машинисткой», — подсовывал доктор Генони интересные фактики для оживления беседы.

«Он так сказал: фальшивой? сфабрикованной органами? Чего еще хорошего он про меня сообщил?»

«Сказал, что в припадке мстительной ревности вы назвали место их свиданий — отцовскую дачу. КГБ тут же отправилось на дачу с обыском, нашли экземпляры Солженицына, пошли аресты и допросы, процесс и т. д. Вы действительно рассказали органам про дачу?»

«А он сказал, что я рассказала?» — спросила Сильва.

«Он сказал только, что ты знала о даче», — вмешался Феликс. Ему стало не по себе. Не нравился ему этот разговор, совершенно не нравился. Конечно, можно и должно ворошить прошлое в поисках булавки для зацепки в настоящем — но снова и снова расковыривать этой булавкой старые раны? «Он сказал, что ты знала о даче как о тайнике, где он держал самиздат».

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Лорд и егерь"

Книги похожие на "Лорд и егерь" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Зиновий Зиник - Лорд и егерь"

Отзывы читателей о книге "Лорд и егерь", комментарии и мнения людей о произведении.