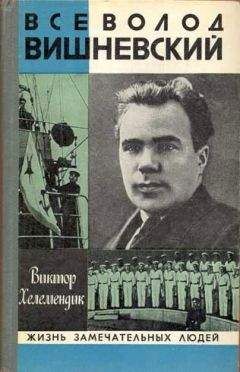

Виктор Хелемендик - Всеволод Вишневский

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Всеволод Вишневский"

Описание и краткое содержание "Всеволод Вишневский" читать бесплатно онлайн.

«Я не знаю такого второго писателя, — сказал Н. Тихонов, — который, как Всеволод Вишневский, был словно бы создан для революционных битв и событий мирового масштаба. Если бы не его таланты драматурга и импровизатора, он мог бы быть военным историком, офицером Генерального штаба, политработником…»

Его революционно-романтические пьесы «Оптимистическая трагедия» и «Первая Конная», фильм «Мы из Кронштадта» получили мировое признание и сегодня продолжают жить и звать на борьбу за торжество коммунистических идеалов. Всеволод Вишневский был ярким, своеобразным журналистом, одним из первых советских радиопублицистов.

— Вы мать-ленинградка, вы нужны и своим и чужим детям, вы советская женщина; вы молоды, сил душевных у вас много, а физические — наберете. Город оживет, городу помогут. Мы не одни — с нами вся Россия…

Вишневский возвращал людям веру в жизнь. Потребность в этом возникала каждый день, и когда его товарищи жаловались на усталость, Всеволод Витальевич говорил им и себе: «Уставать нам нельзя!! И у меня усталость — общая, многолетняя… Хочется сесть, закрыть глаза… Но сам себя убеждаешь: нет, у тебя есть силы, больше, чем у многих других, — действуй, действуй!»

И правда, разве мало у него самого поводов для уныния? Стоит лишь вспомнить о так называемых «друзьях», в которых он горько разочаровался во время войны. Рухнули многие иллюзии, и ему самому еще непонятно, что с людьми происходит, как. А может, все дело в нем самом? Он ведь знает свои слабины: излишняя доверчивость, открытость, внутренняя нетерпеливость, а порой и нетерпимость…

Как бы там ни было, ясно одно: в нем, Всеволоде Вишневском, постоянно, каждую минуту и секунду живет голос, образ мышления и чувствования, образ действия увиденного им в искусстве идеала — его балтийского героя, коммуниста. И в самые трудные мгновения писатель, слитый воедино со своим вторым «я», говорит себе: «Идти, терпеть до конца».

Ты «витаешь в небесах», говорят ему иные, любящие эмпирику, факты, людские пересуды… Возможно… Большой мир идей, романтики, страстей ему ближе, понятнее обывательского, мещанского мира. Впрочем, он достаточно зряч, чтобы видеть и этот «мирок». Видеть, как некоторые «товарищи» делают подарки своим любовницам — посылки с черной икрой (в голодном Ленинграде!); видеть, как некоторые берут дважды большой автономный паек (без оснований), как снабжают им «нужных» людей. Все это он видит, и ему глубоко противно.

Или вот письмо — настоящий вопль одного писателя: «Не могу работать, тоскую о детях, жене. Умоляю дать отпуск…» Разве не назовут его, Вишневского, нетерпимым — и за то, что отпуска не предоставит, и за то, что при случае прямо, в открытую, объяснит свое решение? Хотя ведь всего и не объяснишь…

«О, эти интеллигенты, „инженеры душ“, зрелые составители идеологических романов, пьес! — с гневом и презрением изливает душу в дневнике тот, кого до войны называли искусственным, придумавшим себе маску; тот, кто на самом деле не терпел фальши и конъюнктурщины. — Меня давно мутит от этих людей, хлипких, дряблых, подделывающихся и в кино, и в литературе, и в живописи под советский, большевистский, героический стиль, не имея на то прав и внутренних волевых данных. Сколько этих интеллигентов „полиняло“, залезло в разные провинциальные щели, где и отсиживаются, выжидая…

Пусть какие-нибудь философы оправдают мне это „право“ писателей сидеть вдали, в укрытиях, где тепло и сытно, и советовать другим идти и умирать…»

На ту же тему, хотя и по-иному, спокойнее, сдержаннее, писал Н. С. Тихонов Всеволоду Рождественскому: «Сейчас хотя и не время для особых размышлений, но невольно в однообразном уединении осажденного города перебираешь прошлое и подытоживаешь всякое: война так обнажила людей, что все прояснилось самое непонятное и все оказалось проще. Не думал я, что придется так упорно заниматься газетной работой за неимением людей… Сколько наших знакомых — и бряцавших и не бряцавших оружием — смылись из Ленинграда. У меня к ним нет даже неприязни. Тот, кто уехал, бог с ними! „Была без радости любовь — разлука будет без печали“. Факт — мы с тобою стали армейцами и съели пуд соли, начинаем второй».

Как видим, интонации разные, суть одна.

Испытание войной выдержали далеко не все. Зато те, кто выстоял, раскрылись по-новому, по-настоящему для всех окружающих. Именно таким, постоянно являвшим нравственный пример, был Вишневский. Не зря же один из его соратников уже тогда, в 1942 году, мог сказать: «Он один из тех, в ком для меня воплощены высокие черты русского советского человека» (Из письма Вс. Рождественского — Вс. Азарову).

В блокадные месяцы Всеволод Вишневский немало сил отдал и объединению усилий всех журналистов — армейских, флотских и гражданских газет.

Характерный случай рассказал бывший редактор фронтовой газеты «На страже Родины» М. Гордон. В одну из февральских ночей 1942 года он сидел в полушубке и валенках за своим столом и, ежась от холода, при свете «летучей мыши» читал статьи. Вдруг послышался треск мотоцикла, и дежурный доложил: «К вам Вишневский».

— Я приехал ругаться, — с места в карьер начал Всеволод Витальевич. — В своей газете вы незаслуженно мало пишете о моряках…

И завязалась беседа, длившаяся несколько часов: о традициях флота и роли морской артиллерии в обороне города, о беспощадной к врагу «черной туче» — морской пехоте. Говорил Вишневский с огромным пылом, словно перед ним в темной комнате (керосин кончился, и фонарь погас) не один человек, а целая аудитория. «Надо, наверное, очень любить людей флота, чтобы с таким проникновением и так душевно вести этот ночной разговор», — записал его собеседник.

После одной, другой такой поездки армейские и флотские журналисты начинали гораздо чаще обмениваться материалами, да и сам Вишневский показывал пример, написав немало статей для газеты «На страже Родины». Не гнушался он и любой иной работы — от составления лозунга, придумывания заголовка, написания оперативной заметки до создания цикла очерков или целевых полос, свято придерживаясь принципа, который В. И. Ленин в одном из писем А. В. Луначарскому выразил всего несколькими словами: «…Мы не белоручки, а газетчики»[43].

За несколько дней до появления до сих пор памятного всем воевавшим приказа Верховного Главнокомандующего Вишневский записывает в дневнике: «Ситуация весьма серьезная, может быть, серьезнее, чем осень 1941 года». А 28 июля сорок второго опубликован этот приказ — номер 227. В нем было сказано с предельной лаконичностью и ясностью: «Отступать дальше — значит загубить себя и загубить вместе с тем нашу Родину. Ни шагу назад без приказа высшего командования…»

И в эти летние месяцы высочайшего духовного подъема и самопожертвования Всеволод Вишневский, несмотря на болезнь — частые кровотечения, головные боли, как всегда на посту. Время требовало прямой, суровой правды не только от журналистов, но и от читателей — участников великой борьбы народа. Каждое письмо из дому, от семьи, от друзей — это исторический, социальный и литературный документ, который помогает разить врага, как оружие; каждое письмо — живой человеческий голос, бесценное свидетельство.

16 августа 1942 года на имя Вишневского пришла телеграмма из «Красной звезды» с упреком: «Обнимаем, с интересом читаем в „Правде“ Ваши очерки. Когда же нам дадите?» Всеволод Витальевич тут же ответил: «Спасибо за телеграмму. Жаль, что нет добавочной правой руки и добавочных двенадцати часов в сутках. Но раз есть задание — постараюсь прислать». И действительно, через несколько дней присылает кратко прокомментированные им письма бойцов, раненных под Ленинградом и рвущихся снова в бой; родителей, потерявших сыновей; письма детей отцам, на фронт — о зверствах фашистов. Потрясающие документы силы, могущества, неистощимости народного духа!

Невозможно удержаться, чтобы не привести выдержки хотя бы из одного письма (корреспонденция была опубликована в «Красной звезде» сразу же):

Девушка Лида — отцу, на фронт, — из отбитой у фашистов деревни: «А что с народом нашим эта зараза творила!.. Нашего дядю Мишу, твоего брата, ты уже не застанешь в живых. Его змеи-гитлеровцы повесили за то, что он указал раненому красноармейцу дорогу к нашим. Бедный дядя Миша, мы его никак не можем забыть, он долго голый висел на вожжах у Татьяниного дома, где вы часто собирались на собрания… Коле и Мане, нашим дорогим братишке и сестренке, не передавай привета, их разорвало на минах, которые немцы расставили вокруг деревни. Красная Армия спасла нас…»

Не письмо это — крик сердца, голос народа. Ни Германии, ни всем ее наймитам, ни танкам, ни террору не сломить таких людей, никогда не сломить. России не быть покоренной! — заключает автор.

Однако, возбуждая в советских людях ненависть к врагу, Вишневский никогда не давал карикатурный образ «фрица». Писатель считал, что читателю надо показывать действительные силы и возможности неприятеля: «Я в эти фельетоны (тут, при всем моем уважении, Эренбург) и „раешники“ не верю, я все-таки воевал, — говорил Вишневский на одной встрече с командирами в 1942 году. — Враг сильный, опасный, ловкий и организованный…»

Главное — научиться воевать, наверное, поэтому в очерках и корреспонденциях Вишневского мы редко находим описания ярких, исключительных подвигов. Писатель утверждает: героизм не удел избранных, а результат честного и добросовестного выполнения воинского долга, рисует биографии обычных людей, а не «сверхчеловеков».

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Всеволод Вишневский"

Книги похожие на "Всеволод Вишневский" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Виктор Хелемендик - Всеволод Вишневский"

Отзывы читателей о книге "Всеволод Вишневский", комментарии и мнения людей о произведении.