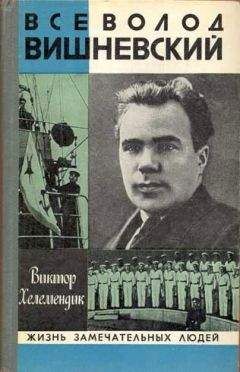

Виктор Хелемендик - Всеволод Вишневский

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Всеволод Вишневский"

Описание и краткое содержание "Всеволод Вишневский" читать бесплатно онлайн.

«Я не знаю такого второго писателя, — сказал Н. Тихонов, — который, как Всеволод Вишневский, был словно бы создан для революционных битв и событий мирового масштаба. Если бы не его таланты драматурга и импровизатора, он мог бы быть военным историком, офицером Генерального штаба, политработником…»

Его революционно-романтические пьесы «Оптимистическая трагедия» и «Первая Конная», фильм «Мы из Кронштадта» получили мировое признание и сегодня продолжают жить и звать на борьбу за торжество коммунистических идеалов. Всеволод Вишневский был ярким, своеобразным журналистом, одним из первых советских радиопублицистов.

«Истории вообще — нет без сегодняшнего дня!»

И Бушуев сумел воплотить в образе Артема сильные и яркие черты народного характера, сыграв незаурядную, самобытную, резко очерченную личность.

Обращаясь к опыту классиков драматургии, Вишневский призывал своих товарищей к «шекспиризации» образов сценария: надо дать картины наитруднейшей борьбы бойца, коллектива с собой, с врагом, со стихиями. Такая творческая установка поможет воссоздать образ эпохи в целом. Так считал писатель, и многого в этом направлении достигли актеры, работавшие с полным напряжением. А некоторые из них даже рисковали жизнью. Например, Зайчиков в сцене гибели Комиссара, захлебываясь, лежал связанный под водой, а когда вытаскивали — идеально изображал мертвого, не шевеля ни одним мускулом и не дыша…

Удивительной точностью, простотой и ясностью поэтического языка автор достигает неотразимой силы художественного воздействия на читателя и зрителя. Язык Балашова грубоват, отличается резкостью интонаций, что соответствует его натуре, содержит немало оборотов народной речи; Мартынов говорит литературно и в то же время понятно, просто, употребляя политические термины, иногда — приподнято, патетически; в репликах моряков много иронии, юмора, присущих характеру русского человека: «Мне кажется, барон, вам готовится неприятность»; «Двигай, кочегарная сила», «Иди, Антоша, объяснись с Юденичем…»

Критика уже в тридцатых годах отметила высокую художественность сценария: «…Язык персонажей лаконичен и лапидарен, он расцвечен матросскими и бытовыми словечками, резкими и необычайными выражениями. Он создает атмосферу напряженности, атмосферу необычайности не только в ситуациях сценария, но и в речевых ее характеристиках…»

Однако в самый разгар подготовительных работ к съемке вдруг пришло предписание Главного кинофотоуправления (ГУКФ): все приостановить. Причина? Некоторые специалисты, с горечью отмечает в своем дневнике Вишневский, считают сценарий «несоветским». Об уровне и характере критики тех, кто жаждал «подправить» сценарий, можно судить по страстному ответу Всеволода Витальевича на Всесоюзном производственном совещании 20 декабря 1933 года, в котором он твердо отстаивал цельность, высокую идейность и правдивость своей работы:

«Я показываю то, что имело место в жизни, то, что является исторически верным и типичным. Вы комиссара хотите видеть центральным героем, а у меня замысел иной. Вы хотите, чтобы матросы целовались с пехотинцами сплошь, а я знаю, как было в жизни. Мои матросы есть матросы. У них кровь черна от угольной пыли. Было много тяжелого в нашей службе, в нашей жизни, в наших душах до 1917 года. Менять это в угоду критике не буду. Нам нужно точно, средствами нашего искусства сказать правду о нашей жизни, правду о нас самих. Корни старого очень сильны в людях… Смешно от меня требовать этакий энтузиастический Кронштадт. Разве вы не понимаете, что я даю Кронштадт с его глубочайшими старыми корнями. Разве вы не понимаете, что я говорю людям: смотрите, какой темной и страшной была раньше жизнь, как трудно было, дерясь с врагом, еще драться с самим собой. Вы подходите сейчас ко многому с позднейшими мерками. Меня многие обвиняли в тех же грехах, о которых говорилось здесь, и за „Оптимистическую трагедию“. Но я не уступлю.

Меня интересует самый первичный процесс, хочу видеть, как зерно падает в землю и как пробивается первый росток. И я слежу непрерывно за душами, за сознанием своего низкорослого матроса и его друзей. Это я есть замечательнейший процесс перерождения людей. Забыли вы разве те годы? Вы требуете, в сущности говоря, какого-то другого сценария о Питере, о политотделах и т. д.».

Но в ответ — полное непонимание, нежелание вникнуть в творческий замысел. Сценарий явно «пускали на дно». Взамен помощи и поддержки из ГУКФа присылались канцелярские заключения и бумаги. Единственно, что мог противопоставить автор, — экземпляр журнала «Знамя» (1933 год, № 12), где был напечатан сценарий, заявивший о своем рождении как прообраз фильма.

И все же под давлением писательской, кинематографической общественности работы над фильмом «Мы из Кронштадта» возобновились. Правда, стычки с кинодирекцией продолжались почти до последнего дня монтажа («снято темно», «мрачно», не хватает «солнышка» и т. п.), но Вишневский и Дзиган не поддавались атакам администраторов.

Дело близится к завершению. Вишневским смотрит снятые и уже смонтированные кадры, всем своим естеством вновь переживая судьбы героев: нередко во время просмотра по его лицу текут слезы. А ведь сентиментальным человеком его никак не назовешь. Впрочем, это ничуть не мешало Всеволоду замечать даже малейшие неточности, фальшь, неудачно снятые кадры. Чувство художественной правды у него было развито необычайно.

Незадолго до сдачи фильма Вишневский писал Дзигану: «В материал Ваш верю. Матросов поняли Вы редкостно… Сердце мое бьется неровно, взволнованно. Даже Зайчиков стал покоряюще прям, вот волевой большевик, А казнь (тьфу-тьфу, не сглазить!) войдет в историю киноискусства, как думается мне, и атака с „Интернационалом“, и ход раненых, и десант, и финал…»

Мечта Вишневского сбылась: пожалуй, ни в одном своем произведении он не смог достигнуть таких высот отображения движения масс, воссоздать такое дорогое для него время столь правдиво и достоверно. Весь фильм, как и задумывал автор, воспринимался как ожесточенное, непрерывное — день и ночь! — сражение революционного народа с врагами, нападающими отовсюду. Вслед за «Броненосцем „Потемкин“», «Чапаевым» и другими классическими советскими лентами «Мы из Кронштадта» вот уже более четырех десятилетий живет активной жизнью, при каждом своем появлении на экране неизменно собирая полную аудиторию: в кинозал приходят и смотревшие его ранее, и новые зрители — молодые. Мужество, стойкость, бесстрашие революционных матросов и красноармейцев запечатлены в фильме на века.

Об этой картине огромного идейного, публицистического накала, выдающегося мастерства и удивительных художественных свойств сказано и написано немало, отсчитывая от самых первых откликов.

Печать была единодушна — теперь хвалили и те, кто год-два назад в глаза или за глаза ругал сценарий и пророчил фильму провал.

Приведем хотя бы несколько отзывов сразу после выхода фильма на экраны.

«Никакими беглыми заметками нельзя исчерпать художественную силу и непередаваемое впечатление фильма. Советская кинематография, все наше искусство по праву гордятся „Чапаевым“. Они могут с таким же правом гордиться новой своей победой… Во всем фильме ясно чувствуется стиль, темперамент и масштаб Вишневского…» («Правда», 1936, 3 марта).

«Фильм „Мы из Кронштадта“, — писал Фридрих Вольф, — мог родиться только в Советском Союзе… Голливуд мог бы собрать у себя всех знаменитостей, мог бы зафрахтовать несколько эскадр американского флота, затратить несколько миллионов долларов — и тем не менее ему никогда бы не удалось создать фильм, проникнутый тем величественным пафосом, которым дышит фильм „Мы из Кронштадта“».

(газета «Кино», 1936, 6 марта).И зарубежные газеты поместили рецензии, статьи о советской картине, называя ее крупнейшим произведением киноискусства.

«Картина напоминает фильм „Броненосец „Потемкин““ и по драматизму и по масштабу. Это захватывающее зрелище. Трагизм картины проникнут штрихами мрачного юмора и непреклонным боевым духом и с начала до конца приковывает напряженное внимание зрителя. Рассказ ведется просто, сильно, сжато. Каждая сцена хорошо продумана кинематографически».

(«Нью-Йорк пост», 1936, 1 мая).«В „Чапаеве“ прославлен героизм Красной Армии; в фильме „Мы из Кронштадта“ так же величественно прославлен Красный флот».

(«Нью-Йорк таймс», 1936, 2 мая).«В сравнении с этой картиной голливудские пропагандистские фильмы кажутся тепличными растениями».

(«Дейли ньюс», 1936, 7 мая).Не обошли создателей фильма ни слава, ни награды. В 1936 году постановлением Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР «за заслуги в деле развития кинематографического искусства, выразившиеся в создании кинофильма „Мы из Кронштадта“», В. В. Вишневский и Е. Л. Дзиган награждены орденами Ленина. (Кстати, это было первое награждение такого рода — не в связи с юбилейной датой, а за художественное произведение.) Шедевр советского кино был отмечен главным призом на Всемирной выставке в Париже, а в марте 1941 года удостоен Государственной премии.

Фильм вышел на экраны, когда в Западной Европе уже разгоралась вторая мировая война, и потому образы и события, показываемые в нем, приобрели особую международную остроту и актуальность. Больше всего радовало Вишневского то, что картину смотрели рабочие Запада, бойцы интернациональных бригад, сражавшиеся в Испании. Высочайшей похвалой для него были слова, сказанные Долорес Ибаррури: «Испанский матрос Антонио Коль был первым, кто с успехом атаковал танки ручными гранатами. Потом бесчисленные группы антитанкистов последовали его примеру, и все они утверждали, что если бы они не видели фильма „Мы из Кронштадта“, то не посмели бы бороться против танков».

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Всеволод Вишневский"

Книги похожие на "Всеволод Вишневский" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Виктор Хелемендик - Всеволод Вишневский"

Отзывы читателей о книге "Всеволод Вишневский", комментарии и мнения людей о произведении.