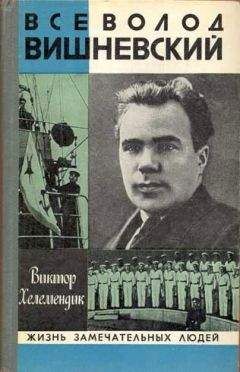

Виктор Хелемендик - Всеволод Вишневский

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Всеволод Вишневский"

Описание и краткое содержание "Всеволод Вишневский" читать бесплатно онлайн.

«Я не знаю такого второго писателя, — сказал Н. Тихонов, — который, как Всеволод Вишневский, был словно бы создан для революционных битв и событий мирового масштаба. Если бы не его таланты драматурга и импровизатора, он мог бы быть военным историком, офицером Генерального штаба, политработником…»

Его революционно-романтические пьесы «Оптимистическая трагедия» и «Первая Конная», фильм «Мы из Кронштадта» получили мировое признание и сегодня продолжают жить и звать на борьбу за торжество коммунистических идеалов. Всеволод Вишневский был ярким, своеобразным журналистом, одним из первых советских радиопублицистов.

«Консерваторы» на первый план выдвигали необходимость психологической разработки, индивидуализации героев и столь же яростно атаковали концепцию «публицистической драмы».

Довольно скоро позиция Вишневского станет мягче, терпимее. В 1933 году, например, он записывает в дневнике: «Перекинулся на фракции парой слов с Афиногеновым. С какой-то стороны он меня интересует, привлекает…» А вот еще одно свидетельство стремления понять другого: «Пленум писателей… завистники… критики… Чехов у Мейерхольда, Островский на экране, „Первая Конная“ в Зеленом театре… сколько разных струй, и как в каждой из них своя жизнь…» (А. Афиногенов. Дневники, 1935 г.).

Вишневскому всегда, всю жизнь в высокой степени был свойствен юношеский максимализм. Не случайно Погодин четверть века спустя после их знакомства написал о том, что Вишневский его «поразил при встрече. Он показался мне человеком или необъяснимым, или вполне искусственным… Все суждения — на пределе, на гребне, крайние. И только через год-другой — а мы всегда были друзьями по идеям… друзьями без личной близости — я убедился, что Всеволод Вишневский — вечная юность, если не детство революции…»

И жизнь, и приход в литературу Вишневского во многом напоминают литературную судьбу Дмитрия Фурманова: оба прошли войну, оба ощутили жгучую необходимость рассказать о пережитом. Внимательное сопоставление произведений этих двух писателей показывает, сколь близки они по духу, по авторскому отношению к происходящему. Их идейную и творческую близость ощутили и современники: «Они (Фурманов и Вишневский. — В. X.) умеют видеть правду как она есть и умеют рассказать о личном опыте боевых лет. Они оба непримиримые враги всякой лакировки, всякой успокоенности, всякого сглаживания углов» (журнал «Морской сборник», 1930 г.).

Совсем неудивительно, что в таком близком им по жизненному материалу произведении, как «Конармия» И. Бабеля, каждый из них увидел и отметил слабости определенного плана:

Дм. Фурманов: «Нет массы. Нет подлинных коммунистов. Побудительные стимулы борьбы мелки».

Вс. Вишневский: «Бабель… односторонне, искривление показал нас, буденновцев… Несчастье Бабеля в том, что он не боец. Он был изумлен, испуган, когда попал к нам, и это странно-болезненное впечатление интеллигента отразилось в его „Конармии“.

В творческий спор Вишневского с Бабелем, точнее говоря в спор об их произведениях, было вовлечено много людей. Центральный вопрос, несомненно, заключался в том, как показана Первая Конная, — то есть речь шла о правде жизни и правде искусства, о том, как автор, художник относится к фактам, событиям, людям. В газетах и журналах возникали дискуссии о пьесе Вишневского, и, как правило, редко кто из авторов обходился без сопоставления ее с „Конармией“ Бабеля. И уже тогда некоторые критики, в частности В. Перцов, отмечали, что Вишневскому совершенно несвойственна созерцательность. Помня, как гибли братья по духу, драматург с нескрываемой болью и мукой пишет сцену „Под темным небом“: „Прощайте, лихие, честные головы, братаны буденновские! Нет больше коней под вами, нет в руке острой шашки и не вьется красный штандарт над полком… Под темным небом кончается жизнь, в степи, где сызмальства знали простор, с табунами ходили, потом — мужиками стали, землю пахали… Умирать пришла пора. Сердца горячие остынут, и навсегда закроются глаза…“ Не „удальство“ и „профессионализм“[14] позвали из теплой хаты казака — за годы мировой войны он до смерти истосковался по степным просторам, по свежевспаханному полю. Нет, не это, а святая вера в неотвратимость борьбы за свободу, землю, равенство. Не „барахольство“ (были и такие, Вишневский не забыл, как командир бригады бронепоездов Лепетенко приказал расстрелять мародеров), не „звериная жестокость“ (в эпизоде „Отец и сын“ убедительно показано, как прозревает масса, как растет ее сознание, приходит понимание того, что безоружные, пленные казаки — „бутылки темные“, они обмануты белогвардейцами), а революционная непримиримость и вместе с тем гуманность присущи бойцам Красной Армии.

Новаторский характер „Первой Конной“ был замечен и одобрен Владимиром Маяковским: „Это — продолжение моей линии в драматургии“. Видимо, он имел в виду главным образом публицистичность, открытость авторской позиции. А в некрологах, напечатанных в „Литературной газете“ после гибели поэта, автора „Первой Конной“ называли в числе его преемников. „Мне жизнь, — писал позже Вишневский, — не дала творческого общения с Маяковским, но он шел близко, рядом. Я перечитывал его в 1931 году и ощутил это до потрясения“.

В одном из выступлений того времени Вишневский выразил надежду, что Театр Красной Армии подойдет к „Первой Конной“ „как к вещи, требующей правдивой простоты, а не формальных экспериментов“. Вот здесь-то, на наш взгляд, суть расхождений Вишневского и Бабеля.

И издательская, и сценическая судьба „Первой Конной“ оказалась счастливой: только в тридцатые годы в нашей стране пьеса выпускалась шесть раз (1930 г. — дважды, 1931 г. — в „Дешевой библиотеке“ ОГИЗа массовым тиражом 50 тысяч экземпляров, заметим, что и сегодня пьесы большими тиражами не выходят); 1933, 1935, 1939 гг.). Впоследствии „Первая Конная“ переведена на английский, немецкий, венгерский и румынский языки и шла на сценах театров Берлина, Будапешта и Бухареста.

Премьеру „Первой Конной“ увидели ленинградцы в театре Государственного народного дома 23 февраля 1930 года. Первый режиссер — Алексей Дикий (кстати, он так увлекся „Первой Конной“, что поставил ее еще в четырех театрах — в Казани, Днепропетровске, Минске и Москве). Сам участник гражданской войны, он близко к сердцу принял страсть, публицистический пафос пьесы и создал спектакль — оду, памятник, гимн.

На премьере в Московском театре Революции (с 1954 года — имени Вл. Маяковского) присутствовали бойцы Первой Конной. После второго акта зрители оглушительными аплодисментами приветствовали автора пьесы и режиссера спектакля, всю труппу. Появившегося на сцене С. М. Буденного артисты подхватили и начали качать.

Театр Красной Армии хотя и начал работу раньше, но с премьерой на двадцать дней опоздал. Тому были свои причины (театр только создавался). Однако режиссер Ильин сумел, по мнению Вишневского, подобрать удачнейший типаж, дать спектаклю бойцовскую окраску, верно и чутко выразить лирическую приподнятость и торжественность пьесы. „Первая Конная“ Вс. Вишневского, — писала „Правда“ 23 февраля 1930 года накануне премьеры, которой открывается Малый театр Красной Армии, — несомненно, выдающееся явление в нашей драматургии. Это подлинно красноармейская пьеса: эпизоды из жизни Первой Конной даны с большой силой, правдивостью и убедительностью, причем очень ярко подчеркнут классовый характер Красной Армии».

Молодой драматург впервые работал с профессиональными театрами, но в отношениях с актерами и режиссерами он не был робок. Привлекали его врожденный такт, чуткость к мнению, порыву собеседника; умение включиться в совместный творческий процесс. Яростно отстаивая свои взгляды, Вишневский скоро убедился в том, что работа в театре является «взаимодействием элементов» — драматурга, режиссера, актера.

К нему присматривались, нет, скорее его разглядывали — иной раз бесцеремонно, с нескрываемым любопытством. Вот таким, например, запомнил молодого Вишневского оформлявший спектакль «Первая Конная» в Театре Революции художник И. М. Рабинович: «Небольшого роста, плотный не по годам, мягкий детский овал лица и вообще что-то детское во всем облике, но… свиреп! Ух как свиреп».

Иногда Всеволод, сам того не подозревая, вызывал огонь на себя — внешним видом, выражением лица, которое выдавало внутреннее состояние. Показателен в этом смысле портрет, нарисованный драматургом А. Файко: «Но тут я увидел (во время своего выступления в одной литературной дискуссии. — В. X.) его самого, вернее — понял, что вот этот крепкий, но некрупный паренек в военно-морской форме, круглоголовый, с небольшим носиком и полуприкрытыми щелочками глаз и есть он, тот самый Всеволод Вишневский, на которого я хотел сослаться.

На его губах играла какая-то неопределенная улыбка, не то снисходительная, не то насмешливая, и я вдруг на ходу изменил намерение и вместо Вишневского бабахнул двумя глубокомысленными цитатами… Улыбка на лице Вишневского превратилась из иронической в саркастическую. На щеке заметно выступил шрам, а сам Вишневский как-то вдруг нагнул голову, будто молодой бычок, собравшийся боднуть противника».

Спектакли, как и пьеса, оказались в центре театральной жизни: о них спорили, ими восхищались или отвергали их. На страницах периодических изданий помещались рецензии, развернутые отчеты о диспутах во многих театрах страны. В октябре 1930 года обсуждение пьесы и спектакля Театра Революции провела «Литературная газета».

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Всеволод Вишневский"

Книги похожие на "Всеволод Вишневский" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Виктор Хелемендик - Всеволод Вишневский"

Отзывы читателей о книге "Всеволод Вишневский", комментарии и мнения людей о произведении.