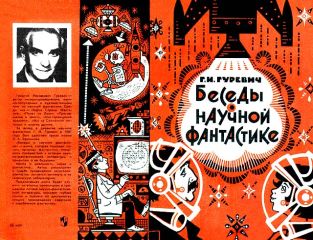

Георгий Гуревич - Беседы о научной фантастике. Второе Издание.

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Беседы о научной фантастике. Второе Издание."

Описание и краткое содержание "Беседы о научной фантастике. Второе Издание." читать бесплатно онлайн.

Георгий Иосифович Гуревич — автор литературоведческих, научно-популярных и художественных книг по научной фантастике. Среди них — "Карта Страны Фантазий", "Полет на Луну", "Приглашение в зенит", "Месторождение времени", "Мы из Солнечной системы" и многие другие.

За вклад в развитие научной фантастики Г. И. Гуревич в 1987 году был удостоен приза имени И. А. Ефремова.

"Беседы о научной фантастике" — книга, которая поможет понять природу фантастики, совершить путешествие к истокам научно-фантастической литературы и помечтать о ее будущем.

Мечта и реальность, наука и фантастика… Автор размышляет о судьбе предвидений писателей-фантастов, пытается заглянуть в их творческую лабораторию.

Предлагаемая книга будет служить читателям ориентиром в громадном потоке научно-фантастической литературы, поможет глубже понять и оценить по достоинству лучшие произведения советской и зарубежной фантастики.

Так вот, эти спутники действительно были открыты в 1877 г., через полтора века после выхода в свет "Путешествий Гулливера". Их два, они очень малы; первый находится на расстоянии полутора диаметров от центра планеты, другой удален на три с половиной диаметра. Период обращения их семь часов с минутами и тридцать часов. Именно к этому второму спутнику и направлялся советский аппарат "Фобос".

И как же рисует нам астрономов Свифт? Комичные, нелепые, донельзя рассеянные чудаки, один глаз уставлен в зенит, другой — неведомо куда, беспомощные, неуклюжие. Заняты ненужными рассуждениями, волнуются по пустякам — из-за комет каких-то, боятся, что Солнце погаснет, что Земля сгорит. А что творится рядом, не замечают. На столбы натыкаются, в ямы падают, забывают слушать и говорить, по ушам и губам надо их хлопать.

Почему же с такой насмешкой изобразил Свифт Ньютона и его соратников? Да потому, что он знал не только ученый Лондон, но и Ирландию, голодную, обобранную, нищую полуколонию, сочувствовал обнищавшему народу. Вот и нарисовал мир, где мудрецы витают в облаках, в прямом и переносном смысле, а хозяйство в запустении, дома разваливаются, поля заброшены, простые люди голодны и оборваны, как в Ирландии. Не будем подробно останавливаться на четвертом путешествии Гулливера. Гулливер приходит к выводу, что все люди — отвратительные порочные существа, любое животное благороднее, разумнее и чище.

С точки зрения Свифта, гуигнгнмы — говорящие лошади — идеал. Каковы же они? Дружелюбны, доброжелательны, спокойно-бесстрастны. Умирая, не горюют, умерших не оплакивают, женятся без любви, только для продолжения рода. У них есть хозяева и есть слуги-работники, причем потомственные, сословие слуг. Фермеры живут независимо, ведя натуральное хозяйство. Раз в четыре года хозяева собираются для решения общих дел — этакая деревенская сходка. Что касается культуры, она не очень высока. Городов нет, нет торговли и мореплавания. Гуигнгнмы занимаются земледелием и скотоводством, умеют строить дома и лепить посуду, но орудия у них каменные, им неведом металл и неведома письменность. Для правильной жизни даже и грамотность счел ненужной писатель Свифт.

Подведем итоги. Что же хотел сказать, что хотел показать автор? Отправившись к лилипутам, он как бы взглянул на человечество в бинокль; увидел мелочную суету тех, кто воображает себя великими, владыками мира. В королевстве великанов разглядывал человека вплотную, как бы в лупу; увидел грубость и невежество. Ну а что же думают самые умные, самые ученые? Витают в эмпиреях, на каком-то летающем острове, занимаются ненужными абстракциями, знать ничего не хотят о подлинных нуждах народа. Власть имущие пыжатся, простые люди прозябают в грязи, мудрецы эгоистично повернулись к ним спиной. Плохой народ — люди. Лошади и те неизмеримо лучше их.

К горькому выводу пришел писатель, не видящий будущего, критикующий мир с позиций уходящего прошлого… идеализированного, добавим мы.

Итак, изображая лилипутов, великанов, лапутян и говорящих лошадей. Свифт имеет в виду людей. Фантастика — обрамление, условность, литературный прием, зачем же понадобилось невероятное в романе, изображающем человека?

Беседа вторая

Зачем же невероятное?

Свифт — не единственный писатель, который вводил в свои произведения фантастические образы. Вспомним лермонтовского Демона, пушкинскую Русалку, в повести Гоголя — Нос, превратившийся в самостоятельного человека; в произведении Бальзака волшебная шагреневая кожа укорачивает жизнь героя при исполнении его любых желаний, в "Фаусте" Гёте Мефистофель (западноевропейский вариант черта) возвращает молодость.

Зачем гениальный немецкий поэт ввел в свое произведение черта? Говорят, был у него друг, язвительный молодой человек, все отрицавший, послуживший прообразом Мефистофеля. Ну и пусть изобразил бы язвительного молодого человека. Для чего же понадобилось превращать его в черта? Что приобрел сюжет с включением в произведение фантастического существа?

Три качества: исключительность, наглядность и значительность вывода.

Интерес к исключительному — характерная черта человеческой психологии. Общее мы лучше понимаем через единичный пример, примеры же предпочитаем броские. Тысячи детей играют на мостовой — рискованно, но привычно, и прохожие идут мимо, занятые своими мысля ми. Но вот мальчик, погнавшийся за мячом, попал под машину — все сбегаются в ужасе. И дома расскажут с потрясением: "Вот до чего доводит беспечность!"

Аналогично внимание к чрезвычайному в литературе. Не ростовщик, не вор, не судья — дьявол самолично явился в гости. Не о доме, не о саде, не об имуществе — о бессмертной душе торгуются. Исключительность вносит в историю о докторе Фаусте Мефистофель.

Второе достоинство фантастического образа — наглядность. Вопрос, волновавший Гете: в чем счастье человека? Автор отвечает: не в молодости, не в любви, не в вихре наслаждений, не в почете и придворной жизни, счастье в творческом труде на благо народа. Но чтобы выяснить, в чем же счастье, человеку (Фаусту) надо было перепробовать все, о чем мечтается. Однако в реальной жизни все иметь нельзя. Все дать и даже вернуть молодость герою может только сверхъестественное существо. С точки зрения построения сюжета роль Мефистофеля при Фаусте служебная: он — исполняющий желания. Конечно, у него есть и самостоятельное значение: он — олицетворение сомнения, насмешки, скептического отрицания, оправдывающего бездействие и равнодушие, он — оборотная сторона самого Фауста, выражение усталости и разочарования стареющего ученого.

О трагедии Гёте написаны целые тома, нет нужды и нет возможности пересказывать их. В данном случае мы с вами беседуем о фантастике, о том, зачем понадобилось фантастическое в литературе вообще, в этой главе говорим, как фантастическое помогает писателю при построении сюжета и выявлении главной идеи, в частности — зачем понадобилось Гёте фантастическое в его глубоко философской трагедии "Фауст".

И вот мы видим, что мистический образ делает яснее историю поисков человеческого счастья.

А в итоге у читателя возникает обобщенный глобальный вывод: даже черт не мог предложить иного счастья, кроме благородного труда. То же стремление к глобальным выводам можно наблюдать и в научной фантастике. Например, повесть Алексея Толстого "Аэлита" кончается апофеозом любви. Слово "любовь" несется через космические просторы от Марса к Земле. Нет для любви преград.

Если место действия отнесено в космос, автор как бы убеждает нас: "Так будет везде!" Если время действия отнесено в будущее, автор как бы говорит: "Так будет всегда!"

Итак, повторяем: у литературы невероятного есть три основных достоинства — исключительность, наглядная простота, значительность выводов.

Мефистофель — невероятное существо, сразу привлекающее внимание читателя. Исключительность этого образа — его достоинство. Оборотная же сторона такой исключительности образа — его недостоверность. Во имя значительности выводов автор как бы приглашает читателя примириться с недостоверностью образа — принять его как условность. Без условности, как известно, нет искусства. В каждом виде искусства — свои условности.

Например, условность кино в плоском экране, в неимоверных масштабах крупного плана, в мгновенной смене точек зрения, в переброске через тысячи километров и сквозь годы.

Условность театра в сцене — этой комнате с тремя стенами, в которой поочередно высказываются герои, делая вид, что не замечают полного зала свидетелей. Опера добавляет еще и условность пения: герои объясняются друг с другом ариями или речитативами. В балете же выражают свои переживания танцем.

У литературы свои условности, свои правила. Мы забываем о них, читая художественные произведения.

Условность в печатном тексте. Условность во "всезнайстве" автора: самые сокровенные мысли и чувства героев откуда-то известны ему. Условно герои, не знающие русского языка, говорят и думают на этом языке. Условно на современном языке говорят исторические лица.

В произведениях же фантастики "разрешается" изображать как истину не только вполне возможное, но и невозможное сегодня и подчас невозможное вообще.

Для полноты следует отметить еще одно литературное достоинство фантастики: она "удобна" для остранения.

Что означает слово "остранение"? Это изображение знакомых предметов с необычной точки зрения. Угол зрения непривычен, и в знакомом открывается нечто новое, обыденное становится странным. Хрестоматийный пример: сцена военного совета в Филях в великом романе "Война и мир" Льва Николаевича Толстого. Совещание генералов описано здесь так, как его видит крестьянская девочка, лежащая на полатях. Не протокол, не запись речей, а наблюдения девочки. Подобного рода приемы привычны для фантастики. То путешественники прибыли на чужую планету и удивляются странным тамошним обычаям, а читатель подводится к выводу: "Значит, можно и иначе жить, думать, смотреть на мир". То пришельцы со звезд прибыли на Землю и удивляются нашим обычаям, а читатель подводится к выводу: "Значит, и наша жизнь кому-то покажется странной". Вот и у Свифта добросердечному королю великанов странной показалась такая естественная для современников Свифта готовность Гулливера выслужиться, предлагая "абсолютное" огнестрельное оружие. Гулливер ждет похвал, а великан говорит, что он скорее согласится потерять половину королевства, чем быть посвященным в тайну подобного оружия. Великану отвратительны хитрая политика и губительные войны. И читателю внушается мысль о том, насколько отвратительны привычные европейские порядки того времени.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Беседы о научной фантастике. Второе Издание."

Книги похожие на "Беседы о научной фантастике. Второе Издание." читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Георгий Гуревич - Беседы о научной фантастике. Второе Издание."

Отзывы читателей о книге "Беседы о научной фантастике. Второе Издание.", комментарии и мнения людей о произведении.