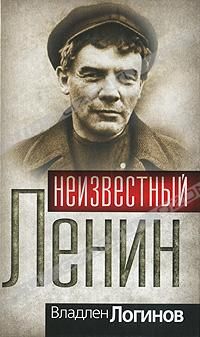

Владлен Логинов - Неизвестный Ленин

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.

Описание книги "Неизвестный Ленин"

Описание и краткое содержание "Неизвестный Ленин" читать бесплатно онлайн.

В 1917 году Россия находилась на краю пропасти: людские потери в Первой мировой войне достигли трех миллионов человек убитыми, экономика находилась в состоянии глубокого кризиса, государственный долг составлял миллиарды рублей, — Россия стремительно погружалась в хаос и анархию. В этот момент к власти пришел Владимир Ленин, которому предстояло решить невероятную по сложности задачу: спасти страну от неизбежной, казалось бы, гибели…

Кто был этот человек? Каким был его путь к власти? Какие цели он ставил перед собой? На этот счет есть множество мнений, но автор данной книги В.Т. Логинов, крупнейший российский исследователь биографии Ленина, избегает поспешных выводов. Портрет В.И. Ленина, который он рисует, портрет жесткого прагматика и волевого руководителя, — суров, но реалистичен; факты и только факты легли в основу этого произведения.

Концы страниц размечены в теле книги так: <!- 123 — >, для просмотра номеров страниц следует открыть файл в браузере. (DS)

«Народ либо безмолвствует, либо говорит языком бунта»12, — полагают и сегодня некоторые историки. Не везде и не всегда!

Тогда, в Феврале многие опасались — не возмутится ли «царелюбивое» крестьянство низвержением монархии, не станет ли оно опорой «Русской Вандеи»… Каково же было изумление корреспондента газеты «Русское слово», когда он увидел, с какой легкостью восприняла деревня эту весть: «Даже не верится, как пушинку сняла с рукава». А думский отдел сношений с провинцией, обследовав 29 губерний, констатировал: «…широко распространенное убеждение, что русский мужик привязан к царю, без царя "не может жить", было ярко опровергнуто той единодушной радостью, тем вздохом облегчения, когда они узнали, что будут жить без того, без кого они "жить не могли"». И среди постановлений сельских сходов, принимавшихся в эти дни по всей России, исследователи не обнаружили ни одного, в котором выражалось бы сожаление по поводу свержения самодержавия13.

В феврале 1917 года революционные массы России оказались достаточно сознательными и для того, чтобы свести все свои надежды и чаяния к трем лозунгам: «Мир!», «Хлеб!», «Свобода!». В народном сознании они расшифровывались вполне конкретно: немедленное прекращение войны; передача всей земли крестьянам и радикальное улучшение снабжения армии и городов продовольствием; наконец, не только свержение монархии, но и установление реального народовластия. Именно это стремление к народовластию, к подлинной демократии стало причиной, может быть, самого яркого проявления революционной сознательности масс — создания Советов.

Весь предшествующий исторический опыт убедил народ в том, что «начальству» — царю, генералам, помещикам, буржуям и особенно чиновникам — доверять нельзя. Что реализовать свои требования можно лишь при том условии, если власть будет находиться в руках самих трудящихся. И как только, пишет Ленин, в Феврале появилась такая возможность, «по инициативе многомиллионного народа», самочинно и повсеместно, рабочие, солдаты, крестьяне стали создавать «демократию по-своему»14.

Советы стали возникать сначала на заводах и фабриках, затем в районах, — раньше, чем какая бы то ни было партия успела провозгласить этот лозунг. В определенном смысле это был спонтанный процесс воспроизводства знакомых форм организации и борьбы, ибо уроки 1905 года прочно вошли в «стихию» народного сознания.

В создании Петроградского совета сыграли свою роль Чхеидзе, Скобелев, Гриневич, Копелинский и другие, находившиеся в столице на легальном положении. Но общероссийским органом власти Петросовет сделало давление снизу, те ожидания, которые питали рабочие и солдаты, посылая в Совет своих депутатов. И Советы сразу и повсеместно, не вдаваясь в дискуссии о рамках компетенции, заявили о себе как об органах власти. Они брали под контроль охрану порядка, продовольственное снабжение, работу транспорта и т.п. А главное, они не забывали ни о мире, ни о земле.

Но эти конкретные требования были неприемлемы для власть имущих в принципе. В притязаниях на собственность помещиков и прибыли буржуазии со стороны Советов они усматривали лишь проявление бунта и анархии. Расставаться добровольно со своими привилегиями правящая элита, как и прежде, не собиралась. Поэтому, мечтая об умиротворении, стремясь к тому, чтобы спустить массовое движение на тормозах или, как тогда выражались, — «загнать скот в стойло», Временное правительство менее всего помышляло о реализации лозунгов революции.

Многие его члены искренне полагали, что, получив свободу, народ вполне удовлетворится этим и будет терпеливо ждать, когда после победного окончания войны ему милостиво ниспошлют «сверху» мир и хлеб. Такое уже бывало. Опыт созыва I Думы — «думы народных надежд» — говорил, что такой вариант возможен. Но он был возможен тогда — в 1906 году. С тех пор прошли четыре Думы и никаких решений насущных вопросов народной жизни не последовало. В 1917 году ждать никто не собирался. Ибо в «диалоге» с властью у народа появился теперь новый аргумент: штык. Как сказал Ленину в вагоне солдат: «Мы не выпустим винтовок из рук, пока не получим землю». Так что вариант стабилизации становился весьма проблематичным.

Основания для апокалиптических настроений были. Во всяком случае, коллега Струве, В.Н. Муравьев, испытал после Февраля именно такие чувства: «Нечто совершалось. Шум грозный родился, и, гулко вздрогнув, огласилась им тишина… Звуки росли громче, и то был уже не шум людей, а ропот моря. И море, казалось, вздымается и бушует, и ревет ревом вопиющим, с возрастающим, с силой чудовищной разбивая окрестные берега. И я понял, что то не моря рев, но рев народа… Как вал грохочущий, надвигался он на меня, и я знал, сейчас я буду во власти стихии и я тоже буду реветь голосом нечеловеческим… И волна настигла меня, и я отдался ей, пожирающей. И подхватила она меня, и понесла на своем гребне. И я увидел, что вся она из таких, как я…»15

Григорий Зиновьев не отличался столь образным мышлением. Но когда в полночь 3 (16) апреля он и Ленин вышли из вокзала на площадь, от которой исходил гул человеческих голосов, а лучи прожекторов выхватывали из тьмы тысячи голов, острия штыков, башни броневиков и колышущиеся на ветру знамена, Зиновьев вдруг ощутил нечто похожее: «С этой минуты нахлынула могучая человеческая волна. Первое впечатление: мы — щепочки в этой волне»16. Разница состояла лишь в том, что если в Муравьева эта человеческая волна вселяла нечеловеческий ужас, то у Григория Евсеевича она вызывала прямо противоположное чувство — восторженную эйфорию.

В этом чувстве он был не одинок. В первые послефевральские дни и недели эйфория победы вообще стала господствующим настроением. Казалось, все то, что веками давило, угнетало, разъединяло — царский деспотизм — исчезло, рухнуло сразу, сметенное могучим ураганом. Даже ужасы войны как бы отодвинулись в глубь сознания, заслоненные тем новым, необычайным и радостным, что, наконец, свершилось… Свобода!

Один из эсеровских лидеров — Владимир Зензинов записал: «Улицы — тротуары и мостовые — во власти толпы. Все куда-то спешат… Все возбуждены, взволнованы… Ощущение какого-то общего братства. Как будто пали обычные перегородки, отделявшие людей, — положением, состоянием, культурой, люди объединились и рады помочь друг другу… Это ощущение братства было очень острым и определенным — и никогда позднее я его не переживал с такой силой… То было воистину ощущение общего народного праздника»17. С некоторой долей иронии о том же вспоминал академик К.В. Островитянов: то были дни «какого-то всенародного ликования. Многим казалось, что исчезли все классовые противоречия и настало царство Исайи, когда "волк почиет со агнцем". Все нацепили красные бантики, всюду реяли огненные революционные флаги — все окрасилось в цвет революции…» 18

В февральские дни, на какой-то момент, действительно «дружно» слились разнородные потоки: борьба рабочих и солдат против царя и войны, и борьба либеральной буржуазии за устранение обанкротившейся власти. Усилия всех партий были направлены в одну точку. Этот момент, как выразился Владимир Ильич, «всеобщего слияния классов против царизма», как раз и стал одной из главных причин головокружительной эйфории, быстроты и относительной «бескровности» (около 2 тысяч убитых) победы19.

Именно эта разнородность борющихся сил сразу же породила двоевластие. С одной стороны, было создано Временное правительство, включившее в себя «цвет» либеральной интеллигенции: кадетов — П. Милюкова, Н. Некрасова, А. Мануйлова, А. Шингарева, В. Набокова, октябристов — А. Гучкова, В. Львова, И. Годнева, «независимых» — М. Терещенко, Г. Львова и трудовика А. Керенского. С другой — Советы рабочих, солдатских, крестьянских депутатов, общероссийским центром которых стал Петросовет.

За Временным правительством, помимо буржуазии, помещиков, правых и либеральных партий, стоял достаточно мощный старый государственный аппарат, церковь, армейская верхушка — генералитет, часть офицерского корпуса. Это были вполне серьезные силы. И с какой радостью они раздавили бы народное восстание… «С первого мгновения этого потопа отвращение залило мою душу, — писал Василий Шульгин, — и с тех пор оно не оставляло меня во всю длительность "великой" русской революции… Боже, как это было гадко! Так гадко, что, стиснув зубы, я чувствовал в себе одно тоскующее, бессильное и потому еще более злобное бешенство.

— Пулеметов бы сюда! Да, да, пулеметов… Только язык пулеметов доступен уличной толпе, только свинец может загнать обратно в его берлоги вырвавшегося на свободу страшного зверя… Увы, этот зверь был… Его величество русский народ!»20

Шульгину казалось, что достаточно одного надежного полка и решительного офицера, чтобы разогнать этот «сброд». Такой офицер нашелся. Полковник Александр Павлович Кутепов собрал отряд числом более тысячи человек пехоты и кавалеристов с 12 пулеметами и решил всех восставших — от Литейного проспекта до Николаевского вокзала — «загнать к Неве и там привести в порядок». Но как только «каратели» вошли в соприкосновение с толпами народа, «бо´льшая часть моего отряда, — рассказывал сам Кутепов, — смешалась с толпой, и я понял, что мой отряд больше сопротивляться не может»21.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Неизвестный Ленин"

Книги похожие на "Неизвестный Ленин" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Владлен Логинов - Неизвестный Ленин"

Отзывы читателей о книге "Неизвестный Ленин", комментарии и мнения людей о произведении.