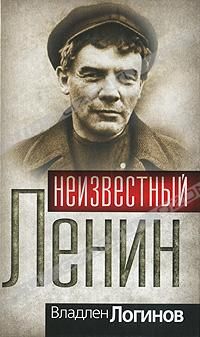

Владлен Логинов - Неизвестный Ленин

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.

Описание книги "Неизвестный Ленин"

Описание и краткое содержание "Неизвестный Ленин" читать бесплатно онлайн.

В 1917 году Россия находилась на краю пропасти: людские потери в Первой мировой войне достигли трех миллионов человек убитыми, экономика находилась в состоянии глубокого кризиса, государственный долг составлял миллиарды рублей, — Россия стремительно погружалась в хаос и анархию. В этот момент к власти пришел Владимир Ленин, которому предстояло решить невероятную по сложности задачу: спасти страну от неизбежной, казалось бы, гибели…

Кто был этот человек? Каким был его путь к власти? Какие цели он ставил перед собой? На этот счет есть множество мнений, но автор данной книги В.Т. Логинов, крупнейший российский исследователь биографии Ленина, избегает поспешных выводов. Портрет В.И. Ленина, который он рисует, портрет жесткого прагматика и волевого руководителя, — суров, но реалистичен; факты и только факты легли в основу этого произведения.

Концы страниц размечены в теле книги так: <!- 123 — >, для просмотра номеров страниц следует открыть файл в браузере. (DS)

На Восточном фронте братания возникали стихийно. Отправляясь на войну, русский солдат знал, что воевать ему придется или с «басурманом» или с каким-нибудь «иноверцем». Но на юго-западных участках фронта, после боев, когда для выноса раненых и уборки трупов устанавливалось затишье, он услышал с той стороны славянскую речь сербов, чехов, словаков, многие из которых, как выяснилось, были к тому же православными, «братушками». Это и положило начало «братанию»: встречам и беседам на нейтральной полосе, а иной раз и в окопах противника, — а также солдатскому «бартеру». Тем более что братья-славяне с удовольствием выменивали добротный русский хлеб на спиртное, которого россияне были лишены по «сухому закону» 1914 года44.

То, что немецкая разведка пыталась использовать братание в своих целях — факт. Но очевидно и другое: братание хоть на время прекращало братоубийство, устанавливало — пусть на малый срок — перемирие. И происходило это не по приказу генералов и офицеров, а по воле самих солдат.

Так или иначе, но Михалев стал для Ленина не просто источником информации, но и интереснейшим собеседником. И Владимир Ильич был благодарен ему за это.

Не прошли бесследно эти беседы и для Михалева… Он мечтал поступить в народный университет. Но поскольку в Цюрихе такового не оказалось, уехал в Париж. И когда его и других бежавших из плена вызвали в русское посольство, и важные чиновники, увешанные орденами, стали уговаривать подписать воззвание о защите Отечества и продолжении войны, Кондрат решительно отказался: «Встал я и сказал, что войну кончать надо, и пошел. Потихоньку вышли и другие»45.

Там, где либералы в терявшем терпение и вековую покорность русском мужике усматривали лишь «пугачевщину», угрозу кровавого хаоса, Владимир Ильич увидел совсем другое: готовность к борьбе, пробуждение самосознания, ума, чести и человеческого достоинства. После встреч с Кондратом Михалевым он получил тому еще одно доказательство. И спор об этом Ленин вынес на страницы печати.

Собственно, предмет спора определился еще в конце предыдущего столетия, когда первые выступления рабочих — не говоря уже о крестьянских бунтах — нередко сопровождались различного рода эксцессами. Как быть? Как относиться к этому?

С первых шагов своей политической деятельности Владимир Ильич размышлял над этой проблемой. Нечеловеческие условия жизни, писал он, низвели положение российского труженика до положения скотины. Именно поэтому его протест «не может не принять буйных форм» и неизбежно выливается либо в «тупое отчаяние», либо в яростные взрывы «дикой мести». И можно, видимо, понять известного либерала Михаила Гершензона, который позднее написал в «Вехах»: «Каковы мы есть, нам не только нельзя мечтать о слиянии с народом, — бояться его мы должны пуще всех нашей властей и благословлять эту власть, которая одна своими штыками и тюрьмами еще ограждает нас от ярости народной»46.

В письме Инессе Арманд Ленин отметил: «Русская революция 1905 г…состояла из ряда битв всех недовольных классов, групп, элементов населения. Из них были массы с самыми дикими предрассудками, с самыми неясными и фантастическими целями борьбы, были группки, бравшие японские деньги, были спекулянты и авантюристы и т.д.»47. Так что же — стать на сторону жандармов, усмиряющих стачки и бунты? Или возможна иная позиция? Да, возможна, считал Ленин.

Мы никогда «не забываем политической неразвитости и темноты крестьян, нисколько не стирали разницы между "русским бунтом, бессмысленным и беспощадным", и революционной борьбой…» Но если бунты начались, революционеры не могут «пройти мимо» этих протестных выступлений. Свой долг они видят в том, чтобы не отворачиваться брезгливо от «эксцессов», а просвещать и организовывать эту массу, нести в нее «луч сознания своих прав и веру в свои силы», учить на опыте собственных побед и поражений. Только тогда, подчеркивал Владимир Ильич, «оплодотворенная таким сознанием и такой верой, народная ненависть найдет себе выход не в дикой мести, а в борьбе за свободу»48.

Когда в 1896 году Ленин полемизировал по данному вопросу с Михайловским, Юлий Мартов был вполне солидарен с Владимиром Ильичем49. Но с тех пор прошло двадцать лет. В 1916 году в ряде районов России на почве голода и дороговизны произошли стихийные массовые волнения, сопровождавшиеся разгромом продовольственных лавок и избиением лавочников. Как должен отнестись к подобным выступлениям революционер? Мартов попытался дать свой ответ на этот вопрос.

«Плоха та революционная партия, — писал он, — которая стала бы спиной к возникающему движению потому, что оно сопровождается стихийными и нецелесообразными эксцессами». С другой стороны, «плоха была бы та партия, которая бы считала своим революционным долгом отказаться от борьбы с этими эксцессами»… В целом же «вспыхивающие на почве дороговизны народные волнения… не могут непосредственно стать источниками того движения, которое составляет нашу задачу». А посему «кокетничанье» с таким движением, «легкомысленные спекуляции» на нем — «прямо преступны». Остается лишь призывать эти массы «к организованной борьбе», а именно — «к организации кооперативов, к давлению на городские думы в целях таксации цен и к т.п. паллиативам».

Иной ответ дал Ленин. Революционный социал-демократ, полагал он, в условиях голода и кровавой войны, ежедневно уносящей тысячи жизней, должен был обратиться к массе не с призывом к «организации кооперативов». Он должен был сказать: да, «громить лавочку нецелесообразно», ибо в голоде и войне, которые довели людей до исступления, виноват не этот мелкий лавочник, а виновато правительство. Так давайте «направим свою ненависть на правительство», а для этого организуемся, сговоримся с рабочими других городов, «устроимте посерьезнее демонстрацию», обратимся к солдатам и «привлечем к себе часть войска, желающую мира».

Вот так должен был, по Ленину, действовать настоящий революционер. И через два месяца после публикации этой статьи именно так действовали в Питере рабочие-большевики, меньшевики, эсеры, когда в столице на почве нехватки хлеба и недовольства войной вспыхнули массовые волнения. Борьба закончилась победой Февральской революции.

Впоследствии многие историки утверждали, что Февральская революция родилась из озлобления стоявших в очередях женщин и солдатских «беспорядков». Словом, из «бабьего бунта», слившегося с бунтом солдатским. Этим хотели обосновать мысль об «аполитичности» революции. Советские историки протестовали, стремясь, напротив, подчеркнуть политическую сознательность масс уже на начальном этапе революции. Пожалуй, в обоих случаях допускались «перегибы», хотя невозможно отрицать, что экономические трудности лежали в основе недовольства, породившему социальную напряженность. Как записал Ленин еще в феврале 1917 года, «нужда не признает никаких законов»50. Но важно понять и другое: стихия стихии — рознь. После того, как миллионы людей прошли школу первой русской революции, стихия стала понятием достаточно относительным.

Когда читаешь воспоминания об этих днях сторонних наблюдателей, складывается впечатление о некоем гигантском муравейнике, не только безликом, но и безымянном. То и дело встречаешь фразы: «Из толпы кричали: "Где вожаки? Ведите нас!", а потом бросились к "Крестам" освобождать политических»; «На Выборгской толпа разгромила полицейский участок и захватила оружие»; «На Знаменской площади какие-то личности, взобравшись на памятник покойного государя, бросали в многотысячную толпу зажигательные призывы»; «Когда казаки, обнажив шашки, хотели броситься на демонстрантов, из толпы вышла женщина и произнесла речь, после чего казаки повернули вспять…»

Сегодня, когда благодаря исследованиям историков можно просматривать ленту февральских событий кадр за кадром, мы видим в этой, казалось бы, безликой толпе — знакомые лица. На штурм «Крестов» солдат и рабочих двинул большевик М.И. Калинин. Захватом участка на Выборгской стороне руководил И.Д. Чугурин — ученик Ленинской школы в Лонжюмо, член ПК. На Знаменской площади с памятника Александру III выступали с речами межрайонец К.К. Юренев и меньшевик В. Гриневич. Женщина, бесстрашно вышедшая навстречу казакам, — это работница-большевичка А.И. Круглова… В нужный момент каждый из тех, кто имел за плечами опыт пятого года, не дожидаясь «директив сверху», знал свое дело и был на своем месте.

Но это произошло спустя два месяца, а в декабре 16-го года Ленин писал: предположим, что революционер столкнулся «с волнениями такой формы, которую он считал нецелесообразной. Ясно, что его правом и обязанностью революционера было бороться против нецелесообразной формы… во имя чего? во имя целесообразных революционных выступлений…»51

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Неизвестный Ленин"

Книги похожие на "Неизвестный Ленин" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Владлен Логинов - Неизвестный Ленин"

Отзывы читателей о книге "Неизвестный Ленин", комментарии и мнения людей о произведении.