Лев Аннинский - Три еретика

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

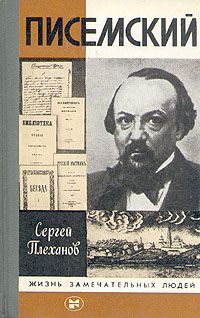

Описание книги "Три еретика"

Описание и краткое содержание "Три еретика" читать бесплатно онлайн.

— Книга Льва Аннинского посвящена трем русским писателям XIX века, которые в той или иной степени оттеснились в общественном сознании как бы на второй план. Это А.Ф. Писемский, П.И. Мельников–Печерский и Н.С. Лесков, сравнительно недавно перешедший из «второго ряда» русской классики в ряд первый.

Перечитывая произведения этих авторов, критик находит в них живые, неустаревшие и важные для нынешнего читателя проблемы. В книге воссозданы сложные судьбы писателей, прослежена история издания и осмысления их книг.

Под этот треск осенью 1863 года идет обсуждение романа Писемского в критике.

В начале ноября собирается, наконец, с духом Павел Анненков. Один из лидеров критики предыдущего десятилетия, он пытается ввести баталию в парламентские берега. Статья Анненкова появляется в газете «Санкт–Петербургские ведомости», у Корша. Озаглавлена она подчеркнуто нейтрально: «Взбаламученное море».

Но прежде — короткий взгляд в будущее.

Двадцать с лишним лет спустя после событий Анненков в своих воспоминаниях вернется к злополучному роману.

Отойдя от страстей момента, он признает, что было там много живости и таланта, хотя и мало настоящего созидания. Небрежно составленный, этот роман, тем не менее останется, по убеждению Анненкова, в истории русской литературы как первый опыт в жанре полемического романа, не превзойденный позднейшими подражателями, останется и как знамение поворота литературы, опьяненной идеями шестидесятых годов, к отрезвлению.

Это Анненков напишет в 1881 году.

В разгар же шестидесятых годов, все трезво понимая, он принужден писать несколько иное. Ситуацию он дает почувствовать читателю в первой же фразе своей рецензии: «Мы принуждены начать наш отчет о новом и замечательном произведении г. Писемского — несколькими строгими словами…»

Ключевой пункт анненковского анализа: роман слишком безбрежен по охвату, он не введен в рамки, он не имеет внутреннего художественного «условия». Не выделено главное; все свалено и смешано в кучу. Это крупная ошибка: автор романа должен познавать мир через «интригу», он не должен валить туда материал эпохи напрямую…

(Не должен — автор «традиционного» романа, а если роман — «полемический»? — мысленно «ловлю» я П.Анненкова на слове. Но это он додумает двадцать лет спустя; сейчас ему не до теории: он ищет тон, чтобы сказать о Писемском правду, не угодив в ложь, а стеночка–то тоненькая.) Анненкова выручает эстетическая искушенность:

— «Содержания» в романе слишком много, и все несется перед читателем с беспорядочностью калейдоскопа. Фигуры появляются и исчезают с необъяснимой легкостью. Автор является, наконец, даже сам, собственной персоною на сцену и под видом изложения личных своих ощущений принимается исподтишка связывать нити, завершая этим усилием ряд точно таких же ловких изворотов, с помощью которых он с самого начала старался собрать рассыпающееся действие…

(Замечательно точное наблюдение. Что еще любопытно: твердо ведя эстетический разбор, Анненков все время воздерживается от анализа задетых в романе общественных проблем. Но и эту сторону все–таки приходится осветить. Надо сказать, что Анненков делает это с достоинством.)

— Идея Писемского заключается в том, что переход нашего общества к новым воззрениям совершился слишком поспешно и неожиданно, отчего произошла анархия в умах. Писемский ошибается. Переход совершен так, как он только и мог совершиться: общество двигалось по тем законам, какие успело само для себя выработать. Писемский видит одну только игру в протест. Да, игра в протест была, ею занимались все от мала до велика; была настоящая погоня за самым резким словом, за самым оглушительным ударом по больному месту общественного организма или по всему строю жизни. Но Писемский подошел к этому вопросу не как художник и не как мыслитель, а как полемист: бойко и размашисто. С его стороны это тоже игра — игра, по окончании которой люди вряд ли держат в памяти ее случайные узоры. Иначе говоря: с последним своим словом роман весь и кончается в уме читателя…

(Жестко сказано. Тут уж не «памятник жанра, не превзойденный подражателями…» На фоне позднейшего примирения видно, на сколь многое решается Анненков в отношении Писемского в 1863 году.)

— Да, была игра в протест, но был же и подлинный протест, великий по своему значению, такой, каким эпоха спасла нравственную перспективу. Писемский этого не понимает. Никакого умышленного оскорбления мы тут не видим, но глухота и враждебность Писемского к азбуке современного политического мышления преступны…

Теперь оценим то, что называется давлением момента. На фоне восьмидесятых годов статья Анненкова есть акция отчаянной смелости, когда человек, переступая через личные отношения, говорит прямую и горькую правду. А на фоне шестидесятых годов? Это вовсе не горькая правда! Это уклончивая и сладкая ложь.

Валентин Корш, редактор «Санкт–Петербургских ведомостей», в примечании к статье Анненкова немедленно отмежевывается от автора:

— Мы совершенно согласны с почтенным критиком в художественной оценке романа г. Писемского, но позволим себе сказать несколько слов об общественной его позиции. Роман оставил у нас тяжелое впечатление: мы тщетно искали в нем сочувствия столь крупному явлению, как крестьянское дело, а нашли ужасного Иону–Циника, оставленного дворовыми, негодяя, которому посвящена трогательная сцена…

Интересно, вспоминает ли Корш, как год назад в Лондоне взял с Писемского слово, что тот передаст роман в «Санкт–Петербургские ведомости»?

Вряд ли. Не до того. Драка идет! Через шесть дней, 15 ноября, Анненкову уже отвечает в «Искре» майор Бурбонов (все тот же Дмитрий Минаев):

«Читал критику П.В.Анненкова на „Взбаламученное море“. Очень одобряет и поощряет (!! — Л.А.) романиста. Статья написана очень мудрено, так что многого я не уразумел. Что означает, например, нравственная перспектива? Убей Бог — не понимаю. Могу сказать одно в тоне г. Анненкова, что все его статьи — с нравственным гарниром.

Перед обедом прохаживался. Навстречу попалось девять генералов…»

Последняя строчка отнюдь не бессмысленна: цель ее — поместить Анненкова в контекст обывательского безмыслия, то есть туда, где, по мнению Дм. Минаева, ему и место. «Отставной майор Бурбонов» — это, конечно, ответ на «Никиту Безрылова». И на «статского советника Салатушку» тоже.

Да, тяжелые времена подходят для честных либералов: меж двух огней. Между молотом и наковальней. Или, придерживаясь морских сравнений, — между Сциллой и Харибдой.

Тем не менее «Отечественные записки» вдруг решаются принять бой. В двенадцатом номере, в редакционной «Литературной летописи» появляется, наконец, обстоятельный разбор «Взбаламученного моря». В двенадцатом! Под самый Новый год высказываются! Уже десять недель, как «Русское слово» отстрелялось, уже почти полгода, как «Современник» клеймо поставил, — а журнал Дудышкина еще никак не найдет позиции. И потом: в третий раз брать слово… это что же? Значит, в первой и во второй попытке ничего не сказали?

С третьего захода ведущий либеральный журнал наконец объясняется.

Схема такая: Басардин и прочие дикие нигилисты молодого поколения изображены Писемским правильно, а Бакланов, представитель «идеалистов сороковых годов», изображен неправильно. За идеалистов обидно, люди сороковых годов «были участниками лучших подвигов русской земли» (уж не сам ли Дудышкин пишет?). За нигилистов ему не обидно: люди шестидесятых годов таковы и есть, как их вывел Писемский. Правда, он вывел обыкновенных межеумков и наглецов молодого поколения, но если взять этот тип, так сказать, в идеале, то получится… благородный фанатик: Рахметов получится, из романа «Что делать?». Басардин есть прямое порождение той теории невежества, которую преподает нам Рахметов, с лета все схватывающий и сплеча обо всем судящий. Не случайно же г. Чернышевский относится к людям сороковых годов с тем же презрением, с каким и г. Писемский. Они подходят к делу с разных сторон, но тут сходятся…

Наверное, это все–таки С.Дудышкин: ход рискованный, острый, решиться на такое может только редактор.[13] И все–таки слабовата игра. Ибо сходятся «с разных сторон» не только авторы романов «Что делать?» и «Взбаламученное море» — сходятся парадоксальным образом и их критики. Именно — критик «Отечественных записок» сходится с критиком «Русского слова». Схема Дудышкина — это же схема Варфоломея Зайцева, только перевернутая. Тот говорил: про вас все правильно, а про нас клевета. Этот отвечает: нет, про вас все правильно, а про нас клевета. Отраженный прием — признак слабости… Да и интонация выдает. Зайцев говорил зло, убежденно, каким–то пронзительным, пронизывающим фальцетом. Дудышкин говорит с ухмылками, он петляет и ерничает. Я, мол, докажу вам сейчас, что Писемский — высоконравственный писатель, и пусть Академия наук дает мне премию за этот фокус… Хороши шуточки: критик «Отечественных записок» так защищает Писемского, словно сам себе не верит или знает, что ему никто не поверит.

Наконец, в том же декабре 1863 года обозначает свою точку зрения последний из крупных столичных журналов, участвующих в обсуждении романа, «Библиотека для чтения». Статья подписана: «Е.Э–н». Евгений Эдельсон, сподвижник давних дней, участник родной Писемскому молодой редакции «Москвитянина», высказывается в родном Писемскому петербургском журнале.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Три еретика"

Книги похожие на "Три еретика" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Лев Аннинский - Три еретика"

Отзывы читателей о книге "Три еретика", комментарии и мнения людей о произведении.