Лев Аннинский - Три еретика

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Три еретика"

Описание и краткое содержание "Три еретика" читать бесплатно онлайн.

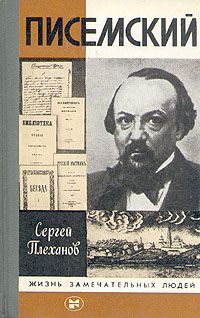

— Книга Льва Аннинского посвящена трем русским писателям XIX века, которые в той или иной степени оттеснились в общественном сознании как бы на второй план. Это А.Ф. Писемский, П.И. Мельников–Печерский и Н.С. Лесков, сравнительно недавно перешедший из «второго ряда» русской классики в ряд первый.

Перечитывая произведения этих авторов, критик находит в них живые, неустаревшие и важные для нынешнего читателя проблемы. В книге воссозданы сложные судьбы писателей, прослежена история издания и осмысления их книг.

Дружинин ищет слова. Через год Тургенев подскажет нужное: нигилист. Пока слова нет; Дружинин ходит кругами:

— Легко крикуну, пока не подошел знаток дела. Но вот знаток подошел, и крикуны стихли…

Что же сделал знаток?

— Знаток сделал нечто необычайное. Он вывел нам человека низкого, который, однако, борется против зла. Он представил нам человека безнравственного, который, однако, не погружается в безнравственность.

Очертив фигуру Калиновича с двух этих сторон, А.Дружинин признается:

— Подобного романа мы на русском языке не встречали.

И поскольку Карлейль и другие англичане тут явно бессильны, и даже Гончаров, Островский и Тургенев помогают мало, приходится искать Калиновичу какое–то внутреннее объяснение. Следует житейская догадка:

— Калинович взаимодействует не столько с благородными людьми или с окончательными негодяями, сколько с бесконечной средней массой, населяющей наш мир, и следовательно…

На этой точке мысль А. Дружинина замирает, после чего следует профессиональный нырок в безопасную критическую дидактику:

— Но ведь писатель и не обязан представлять нам одних только неистовых злодеев либо гонимых праведников! (Но ведь вопрос и не в этом. — Л.А.)… Это ж было бы просто скучно! (Но мы же и не хотим веселиться. — Л.А.)… В реальной–то жизни все именно и перемешано! (Ну? Что же можно сказать в этом случае о реальной жизни? — Л.А.)… А вот пишут: зря, мол, Писемский сделал Калиновича выпускником Московского университета. Нет, не зря…

И, вступив по этому глобальному вопросу в оживленную полемику с почтенным СР, лучший либеральный критик 1850–х годов Александр Дружинин непринужденно оттанцовывает от краешка бездны, куда он, вслед за Степаном Дудышкиным, едва не заглянул, почти догадавшись, что «нераздельная масса» существ, «населяющих наш мир», может быть, и не выдвинет никого другого, кроме Калиновича с его смесью высоких целей и низких средств, что она, может, и не захочет подчиниться никому другому, кроме этого… скептика, этого… практика, этого… честолюбца, этого…

Этого Великого Инквизитора, — подскажет Достоевский через двадцать лет.

Вслед за Дружининым о романе Писемского высказывается второй ведущий либеральный критик того времени Павел Анненков.

В самый разгар работы над статьей или даже скорее всего когда она уже была написана, — Анненков получает письмо из Рязани от своего друга, тамошнего вице–губернатора. По точности понимания дела (а вице–губернатор всю ту сферу жизни, которую изобразил Писемский, знает досконально), по ясности анализа (а вице–губернатор уникально одарен и как литературный критик), наконец, по трезвости, с которой увидена здесь вся система литературных ухищрений и компромиссов (а вице–губернатору суждена в будущем слава и как писателю и как журнальному деятелю), его письмо представляет собой замечательный пример проницательности, и, хотя обнародуется оно много лет спустя, — самое время нам среди журнальных туманов 1850–х годов поставить этот эпистолярный ориентир.

М.Е.Салтыков–Щедрин — П.В.Анненкову, 29 января 1859 года:

«С величайшим нетерпением буду ждать Вашей статьи о „Тысяче душ“… Я чрезвычайно люблю роман Писемского, но от души жалею, что он сунулся в какое–то великосветское общество, о котором он судит, как семинарист. Это производит ужасную неловкость и недовольство в читателе. Притом в самой завязке романа есть натяжка: когда ж бывает, чтобы штатные смотрители училищ женились на княжнах? У нас карьеры делаются проще: посредством продажности, лизанья рук и других частей тела и т. п. Ошибка в том, что автор извлекает своего героя из слишком низкого слоя, из которого никто и никогда не всплывал наверх. У нас люди этого слоя, при железной воле, разбивают себе голову, а не карьеры делают. Правда, что если б он поступил иначе, не было бы и романа».

Последнее замечание поразительно: Салтыков–Щедрин почувствовал, как Писемский, начав разоблачение системы с безопасных низов, резко поднял планку по ходу либерального потепления, а потом и сбил ее обратно вниз, признав свое бессилие. Ни одному критику, выступавшему в печати, не далась подобная ясность, да и Щедрин в печати не высказался, а только в письме.

А интересно, как бы воспринимались все прочие печатные разборы «Тысячи душ» — появись такой отклик в печати? После этой ясности и статья Анненкова кажется смутноватой. А все же либеральный критик недаром дружит с великим сатириком: в кругу лукаво–дипломатичных и блудливо–задиристых печатных откликов на «Тысячу душ» анненковская статья выделяется уже хотя бы интонацией.

Статья называется «О деловом герое в нашей литературе». Появляется в журнале «Атеней». Журнал, едва начатый Евгением Коршем, спустя три месяца после статьи Анненкова испустит дух за недостатком подписчиков. Но, хотя появляется статья в таком эфемерном и бесследном органе, она может считаться, пожалуй, самым ярким откликом на роман Писемского. И не столько по составу идей, сколько по составу эмоций.

В эмоциональной окраске, а вернее сказать, в ужасе Анненкова перед лицом вице–губернатора Калиновича и состоит смысл его критической акции. Это ужас от мысли, что либеральный деятель, на которого возлагалось столько надежд, оказывается страшен:

— И невозможно ничего с этим поделать, потому что Калинович есть производное той самой почвы, от которой он хочет отделаться, которую он хочет исправить, которую попирает презрением и из которой, в. конце концов, он вырван и отброшен, как сорная трава.

— Да хуже, хуже! Калинович еще и ниже того грубого, но добродушного общества, которое он пытается переделать. Какая сушь, какое бесплодие! Это просто какая–то высохшая степь, где, подымая едкую пыль, свирепо сталкиваются животные страсти человека: корысть, злоба, эгоистический расчет. Нет, это не «деловой герой», это деспот! Насильник, каратель. Читаешь, как он неумолимо преследует порок, а кажется, будто злоупотребления ему нужны, что без них ему нечего будет делать. Он уничтожает зло еще большим злом, он проходит по земле, как камнепад, как потоп, разрушительная буря… Такого рода понимание служебной доблести, вероятно, было свойственно и великим визирям старой Турецкой империи, которые с объезда провинций тащили целые мешки, набитые головами преступников, к великой радости встречавшего их народа; но лучше ли было оттого? Так как же нам уберечь Калиновича от искушений власти и как самим уберечься от него?! — взывает Анненков и, словно в ответ Дудышкину и Дружинину, бросает:

— Скажут: «так часто бывает на свете»… Мало ли что часто бывает на свете!

Вы слышите, как сквозь «литературно–критические обязанности» пробивается у Анненкова вопль души? Вот он начинает «разбирать женские образы» — и опять срывается:

— Зачем Настенька так бессильна перед Калиновичем! Зачем так рабски подчиняется ему несчастная Полина!

Естественный встречный вопрос: стало быть, зачем Писемский все это написал?

И тут, еще раз обуздав свое сокрушенное сердце, Анненков как критик профессионально признает:

— Нет, автору мы должны быть признательны. Он рисует нам страшную картину, и мы ему верим, хоть и смущены. Полные благодарности Писемскому зз его роман, мы осмеливаемся, однако ж, выразить желание, чтоб за огромным, вполне заслуженным успехом романа автор не забыл другого вида своей деятельности: тех простых рассказов, где многообразная жизнь нашего народа, с ее свежими, оригинальными, симпатическими явлениями, с бесподобным «Питерщиком», так тепла и отрадна, что мы, словно у домашнего очага, свободно можем любить всех без различия…

На этой ностальгической ноте заканчивается, а вернее, словно бы пресекается от волнения статья Павла Анненкова.

Двадцать лет спустя, уже после смерти Писемского, Анненков вернется к его роману в обширной работе, которую он назовет «пространным некрологом». Страсти улягутся, результаты прояснятся, оценки сбалансируются.

Тогда Анненков напишет:

«Роман „Тысяча душ“ принадлежит к числу наиболее продуманных и наиболее обработанных созданий Писемского. Он поразил тщательностью своей постройки и иностранных критиков, познакомившихся с ним в переводах.[10] Развитие интриги его и характера главного его героя, Калиновича, на котором вращается все действие романа, обнаруживает строгую художественную работу, чего так недостает некоторым из позднейших его произведений второго, московского периода. Писемский не скрыл недостатков Калиновича. Он показал в нем деспотическую натуру с привитыми к ней семенами культурных идей. Созревшие плоды этой прививки не замедлили отозваться свойствами дерева, на котором выросли. Калинович на первых же порах оказывается способным распространять кругом себя, во имя прогресса, всеобщий плач и ужас, не заботясь, куда они приведут самое дело, предпринятое им в видах поправления и укоренения добрых начал. Чем далее идет повествование', тем яснее становится, что Калинович — чиновник с учебным дипломом, пробивающийся сквозь табель о рангах в своего рода петры великие для того, чтобы на последних ступенях карьеры кончить покаянием в заблуждениях молодости. Русское общество видело множество типов этого рода в своих недрах. Писемский не утаил и того обстоятельства, что людям этого характера необходимо для свободы действий обладать каким–либо видом государственной власти, чего они и добиваются всеми силами души, не пренебрегая никаким оружием, не отступая ни перед какими средствами, выводящими людей на видные места. Калинович не отказывается ни от одной, или плотской, или честолюбивой, похоти, преследует разные цели, одновременно живет в связи с любящей его актрисой и задумывает сделать богатую партию на стороне. Это в одно время сластолюбец, расчетливый карьерист и носитель просвещения!..»

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Три еретика"

Книги похожие на "Три еретика" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Лев Аннинский - Три еретика"

Отзывы читателей о книге "Три еретика", комментарии и мнения людей о произведении.