Иван Бунин - Искусство невозможного. Дневники, письма

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Искусство невозможного. Дневники, письма"

Описание и краткое содержание "Искусство невозможного. Дневники, письма" читать бесплатно онлайн.

В книге, заключившей в себе две личности — великого писателя Ивана Бунина и его многолетней подруги, Галины Кузнецовой, — собраны переписка и материалы о непростых отношениях этих людей. Бунин, уже в эмиграции (1933 г.) награжденный Нобелевской премией за выдающиеся литературное творчество, в частной жизни был весьма неоднозначным и трагически несчастным человеком… Не в силах сделать выбор между женой и подругой, он стал жить с ними под одной крышей. Это подлинный человеческий документ, который во многом проясняет для современного читателя те процессы, которые происходили в русской литературе в начале ХХ века.

Доброе расположение, выразившееся в ее письмах, будило во мне желание встретиться с нею, чтобы услышать живое слово о Бунине, хотелось также поговорить и о ее архиве. Такой случай неожиданно представился.

В 1973 г. я имел честь получить от мэра г. Грасса господина Эрве де Фонмишеля приглашение участвовать в «Днях Бунина в Грассе». Отмечались одновременно три даты: пятьдесят лет со дня, когда он поселился в этом городе, сорок лет со времени получения Нобелевской премии и двадцать лет со дня смерти. Узнав о приглашении и о просьбе мэра, адресованной Союзу писателей командировать меня, «биографа Бунина», в Грасс, Кузнецова писала 9 июля 1973 г.: «Очень надеюсь, что вы приедете на Бунинские дни в Грасс. Я думала передать или, в крайнем случае, переслать (если буду больна) кое-что вам из Бунинского архива. Ведь кто знает — может быть, и мне скоро уходить туда, откуда не возвращаются».

Судьба судьбой, а предстояли хождения «по инстанциям». Я имел уже некоторый опыт, были хлопоты об архиве Бунина, доставшемся по наследству Л.Ф. Зурову.

А теперь вот — письма Бунина у Кузнецовой, альбомы фотографий, целый портфель писем Веры Буниной, Кузнецова сама предлагает это свое богатство, зовет. Но тогдашнее руководство Союза писателей, министр культуры Фурцева, которой также было послано письмо из Грасса с просьбой «командировать», «послать», главный идеолог Суслов, которому я писал, — остались глухи. Не помогло и то, что К.М. Симонов, по моей просьбе, обращался к Н.Ф. Федоренке, в ведении которого были заграничные поездки писателей. Архив Кузнецовой, после ее кончины, через малый срок наступившей, приобрел профессор Рене Герра. Вот и не можем видеть «Грасский дневник», подробные записи за многие годы, — Галина Николаевна во время войны эти записи передала на хранение писательнице Наталии Владимировне Кодрянской. При встрече в Москве Наталия Владимировна рассказывала, что она все это возвратила Кузнецовой, — по правилам старого доброго времени, — не читая.

В записях Кузнецовой вырисовывается Бунин великий подвижник, для которого жизнь писателя — это «отречение от жизни», он всегда помнил завет Толстого, что условием совершенства является смирение, пример тому, по словам Льва Николаевича, Пушкин. «Все мы, даже самые сильные из нас», в своем стремлении выразить себя, наставлял своего собеседника Бунин (старик в рассказе Кузнецовой «На вершине холма»), «могут передать только частицу, которая совсем ничтожна, даже пошла, в сравнении с тем, что чувствуешь. Да, может быть, самое достойное — молчание». И он многие «молодые» свои писания отвергал как незрелые, запрещал не только перепечатывать, но не позволял обитателям «Бельведера» читать их. Бунин всегда был в поиске, как сказать скупо, но щедро; его стихией было служение красоте и правде, которые не мирятся со всякой нарочитой новизной формы и со всем, что не есть высокие идеи. Оттого он не сделал ошибку, о которой говорит Б.Л. Пастернак в письме В.Т. Шаламову, посланном в 1952 г.:

«Мне кажется, моей настоящей стихией были именно такие характеристики действительности или природы, гармонически развитые из какой-нибудь счастливо наблюденной и точно названной частности, как в поэзии Иннокентия Анненского и у Льва Толстого, и очень горько, что очень рано, при столкновении с литературным нигилизмом Маяковского, а потом с общественным нигилизмом революции, я стал стыдиться этой прирожденной своей тяги к мягкости и благозвучию и исковеркал столько хорошего, что, может быть, могло бы вылиться гораздо значительнее и лучше» (Литературная Россия. 1990. № 6. 9 февраля).

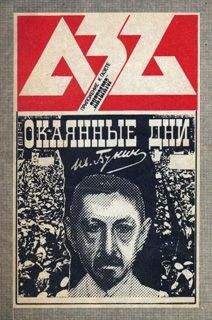

Бунин не соблазнился модными течениями в литературе начала века, с их литературным нигилизмом, доведенным «футуристами», по его словам, до «самого плоского хулиганства», а социальный нигилизм революции определил в «Окаянных днях» как гибельный для русской культуры. Свет неугасимый исходил для него от Пушкина, Толстого, от Достоевского, хотя многое в нем он не принимал.

Пушкин, как и для Достоевского, был для Бунина «наше все»; он воплощал в себе, по его определению, «высшие совершенства» России.

О Толстом и Достоевском на «Бельведере» много спорили — с Ф. Степуном, 3. Гиппиус, Д. Мережковским, — Толстой неизменно был с ними, пишет Кузнецова, в их разговорах, в их жизни. И это неудивительно: у Толстого и Достоевского, при всем их несходстве, общее в том, что в их творчестве, в их этическом учении и эстетических воззрениях, в публицистике, в литературной полемике наиболее сильно и глубоко отобразилось то, что тогда носилось в воздухе, что захватывало умы, вызывало порой ожесточенные нападки на их романы и статьи. И как всякое гениальное творчество, созданные ими произведения излучают свет, освещающий путь в будущее, и несут в себе идеи пророческие.

Федор Степун, философ, критик, блестящий спорщик, которому ближе всего были писатели-модернисты, — в частности Блок, Белый, с его «Петербургом», — их «надлом», «хлыстовство», их «инсценировки» вместо подлинной России, — точно фехтовался с Буниным, во всем с ним не соглашаясь.

Интеллигенция не знала России, парировал Бунин словесные стрелы Степуна, она жила в отрыве от народа, узкокружковыми интересами; у писателей этой среды и не могло быть подлинной России.

У Бунина, хорошо знавшего народную жизнь, русскую деревню, и у эстета Степуна, у которого, по собственному выражению, была этакая «порочная барочность», было различное восприятие Толстого. Поиски Толстым смысла жизни, его философские идеи казались Степуну лишенными мудрости, наивными. Бунин же полагал, что образное мышление Толстого и есть высшая мудрость.

Толстой писал, что «высшая мудрость основана не на одном разуме» — на том, что дают различные науки, — а исходит из света совести и достигается самосовершенствованием личности.

Уяснить восприятие Толстого Буниным — значит многое понять в самом Бунине.

Толстой считал свое духовное я, по словам Бунина «проявлением Бога в нем», и он был близок Бунину не только как великий художник, но и как «религиозная душа». Вера давала Толстому, а равно и Бунину, знание «смысла человеческой жизни» и открывала смысл жизни вечной. А смысл этот — в стремлении к благу. «Жизнь не может иметь другой цели, как благо, как радость», — писал Толстой.

И он изображал людей, которые достигают «прозрения высших законов», — Кутузова, Пьера, Наташу, княжну Марью, — жизнь которых есть процесс «освобождения духовного начала». Очевидней всего это — у Пьера, духовно преобразившегося после плена, и у княжны Марьи, душа которой всегда стремилась «к бесконечному, вечному и совершенному».

Толстой и Достоевский возвещали великие идеалы, когда, как говорит Достоевский, в мире все более и более «угасала мысль о служении человечеству»; «новый человек», пришедший в жизнь, о котором говорит Ракитин («Братья Карамазовы»), нигилист, отбрасывающий освещенные традицией ценности, не ценит вовсе то, чем жил народ, — религию, приверженность высшим духовным началам; эти «прогрессисты» отрицают семью, ниспровергают Пушкина, Рафаэля, а преступление — убийство, совершенное Раскольниковым, — с их точки зрения, «протест» и, стало быть, не осуждается. Социалисты из помещиков, либералы нападают на Россию, чужды русскому народу. После реформы 1861 г., писал Достоевский, — «треснули основы общества <…>, исчезли и стерлись определения и границы добра и зла». Петр Верховенский («Бесы») так и говорил: надо, «чтобы все рушилось: и государство, и его нравственность».

Либералы, социалисты, эти самозванные устроители человеческого счастья, хотели переродить человечество насильственным изменением экономических условий жизни; но не в промышленности, утверждал Достоевский (это также мысли Толстого), а в нравственном перерождении сила, в нравственной идее.

Их, этих «прогрессистов», способ мыслить, их правда враждебны идее сострадания и таким понятиям, как «ум сердца», смирение. Смирение, писал Достоевский, «самая страшная сила, какая только может на свете быть!». Им не пришло бы в голову сказать, как говорила Аглая князю Мышкину («Идиот»): «У вас нежности нет: одна правда, стало быть, — несправедливо».

А в конце концов эти бездушные теории построения «светлого будущего» вели к обоснованию терроризма, к построению этого общества на костях невинных людей, — Шигалев («Бесы») говорил о ста миллионах таких жертв — и ошибся: А.И. Солженицын уточнил — потребовалось сто десять миллионов для того будущего, которое пророчески предвидел автор «Бесов» и определил в терминах наших дней, как «застой и сумбур»;

именно к такому результату, по его словам, должен был привести либерализм «бесов», кончивший антинациональностью и личной ненавистью к России». Бунину пришлось жить, когда сбылись пророчества Достоевского, когда воцарился Азазел;

стало реальностью предвиденье великого романиста: «Они ниспровергнут храмы и зальют кровью землю». И Бунин сказал свое горькое слово и о революциях, и об «окаянных днях». О Достоевском говорил жене. Вере Николаевне: «…только Достоевский до конца с гениальностью понял социалистов, всех этих Шигалевых. Толстой не думал о них… А Достоевский проник до самых глубин их».

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Искусство невозможного. Дневники, письма"

Книги похожие на "Искусство невозможного. Дневники, письма" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Иван Бунин - Искусство невозможного. Дневники, письма"

Отзывы читателей о книге "Искусство невозможного. Дневники, письма", комментарии и мнения людей о произведении.