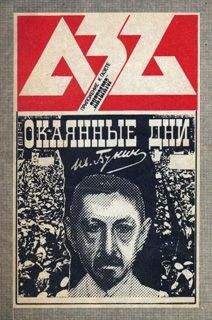

Иван Бунин - Искусство невозможного. Дневники, письма

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Искусство невозможного. Дневники, письма"

Описание и краткое содержание "Искусство невозможного. Дневники, письма" читать бесплатно онлайн.

В книге, заключившей в себе две личности — великого писателя Ивана Бунина и его многолетней подруги, Галины Кузнецовой, — собраны переписка и материалы о непростых отношениях этих людей. Бунин, уже в эмиграции (1933 г.) награжденный Нобелевской премией за выдающиеся литературное творчество, в частной жизни был весьма неоднозначным и трагически несчастным человеком… Не в силах сделать выбор между женой и подругой, он стал жить с ними под одной крышей. Это подлинный человеческий документ, который во многом проясняет для современного читателя те процессы, которые происходили в русской литературе в начале ХХ века.

Прочитав это, я опять невольно вспомнил поэта Блока, его чрезвычайно поэтические строки относительно какой-то мистической метели:

«Едва моя невеста стала моей женой, как лиловые миры первой революции захватили нас и вовлекли в водоворот. Я, первый, так давно хотевший гибели, вовлекся в серый пурпур серебряной Звезды, в перламутр и аметист метели. За миновавшей метелью открылась железная пустота дня, грозившая новой вьюгой. Теперь опять налетевший шквал — цвета и запаха определить не могу».

Это шквал и был февральской революцией, и тут для него определились наконец цвет и запах «шквала».

Тут он написал однажды стишки о фраке:

Древний образ в черной раке,

Перед ней подлец во фраке,

В лентах, в звездах, в орденах…

Когда «шквал» пришел, фрак достался Ваське Жохову, изображенному моим братом не только во фраке, но и в военных ремнях с кольцами: лент, звезд, орденов Васька тогда еще не имел. Перечитывая письмо племянника, хорошо представляя себе эту сгнившую, с провалившейся крышей избу, в которой жил Евгений Алексеевич, в щели которой несло в метель снегом, вспомнил я и перламутр и аметист столь великолепной в своей поэтичности блоковской «метели». За гораздо более простую ефремовскую метель и за портреты васек жоховых Евгений Алексеевич поплатился жизнью: пошел однажды за чем-то, — верно, за гнилой мукой какого-нибудь другого Васьки, — в город, в Ефремов, упал по дороге и отдал душу Богу. А другой мой старший брат, Юлий Алексеевич, умер в Москве: нищий, изголодавшийся, едва живой телесно и душевно от «цвета и запаха нового шквала», помещен был в какую-то богадельню «для престарелых интеллигентных тружеников», прилег однажды вздремнуть на свою койку и больше уже не встал. А наша сестра Марья Алексеевна умерла при большевиках от нищеты и чахотки в Ростове-на-Дону…

Приходили ко мне сведения и о Васильевском:

— Я недавно был в Васильевском. Был в доме, где ты когда-то жил и писал, дом, конечно, населен, как и всюду, мужицкими семьями, жизнь в нем теперь вполне дикарская, первобытная, грязь не хуже, чем на скотном дворе. Во всех комнатах на полу гниющая солома, на которой спят, попоны, сальные подушки, горшки, корыта, сор и мириады блох…

А затем пришло уже такое сообщение:

— Васильевское и все соседние усадьбы исчезли с лица земли. В Васильевском нет уже ни дома, ни сада, ни одной липы главной аллеи, ни столетних берез на валах, ни твоего любимого старого клена…

«Вронский действует быстро, натиском, заманивает девиц, втирается в знакомство к Каренину, нагло преследует его жену и, наконец, достигает своей цели. Анна, которую автор с таким блеском выводит на сцену, — как она умеет одеваться, как страстно увлекается «изяществом» Вронского, как нагло и мило обманывает мужа, — Анна падает как весьма ординарная, пошлая женщина, без надобности, утешая себя тем, что теперь оба довольны — и муж, и любовник, ибо обоим она служит своим телом, «изящным, культурным» телом… Граф Толстой обольстительно рисует пошловатый мир Вронского и Анны… А ведь граф Толстой даровитый писатель…»

Что это такое? Это пример того, до чего договариваются некоторые в предреволюционные и революционные времена. В шестидесятых годах, да и в семидесятых, не один болван, ненавидевший «фрак», тоже договаривался до чудовищных нелепостей. Но был ли болваном тот, чьи строки я только что привел? Строки, которые мог написать лишь самый отчаянный болван, негодяй и лжец, которого мало было повесить на первой осине даже за одни только каверзные кавычки в этих строках? Это писал совсем не болван, это писал Алексей Сергеевич Суворин, ставший впоследствии столь известным, писал в семидесятых годах. Ведь даже злейшие враги считали его впоследствии большим умом, большим талантом. А Чехов писал ему о его литературном вкусе даже восторженно:

«У вас вкус литературный — превосходный, я верю ему, как тому, что в небесах есть солнце».

Нобелевские дни

Девятого ноября 1933 года, старый добрый Прованс, старый добрый Грасс, где я почти безвыездно провел целых десять лет жизни, тихий, теплый, серенький день поздней осени…

Такие дни никогда не располагают меня к работе. Все же, как всегда, я с утра за письменным столом. Сажусь за него и после завтрака. Но, поглядев в окно и видя, что собирается дождь, чувствую: нет, не могу. Нынче в синема дневное представление — пойду в синема.

Спускаясь с горы, на которой стоит «Бельведер», в город, гляжу на далекие Канны, на чуть видное в такие дни море, на туманные хребты Эстереля и ловлю себя на мысли:

— Может быть, как раз сейчас, где-то там, на другом краю Европы, решается и моя судьба…

В синема я, однако, опять забываю о Стокгольме. Когда, после антракта, начинается какая-то веселая глупость под названием «Бэби», смотрю на экран с особенным интересом, играет хорошенькая Киса Куприна, дочь Александра Ивановича. Но вот в темноте возле меня какой-то осторожный шум, потом свет ручного фонарика, и кто-то трогает меня за плечо и торжественно и взволнованно говорит вполголоса:

— Телефон из Стокгольма… И сразу обрывается вся моя прежняя жизнь. Домой я иду довольно быстро, но не испытывая ничего, кроме сожаления, что не удалось досмотреть, как будет играть Киса дальше, и какого-то безразличного недоверия к тому, что мне сообщили. Но нет, не верить нельзя: издали видно, что мой всегда тихий и полутемный в эту пору дом, затерянный среди пустынных оливковых садов, покрывающих горные скаты над Грассом, ярко освещен сверху донизу. И сердце у меня сжимается какою-то грустью… Какой-то перелом в моей жизни…

Весь вечер «Бельведер» полон звоном телефона, из которого что-то отдаленно кричат мне какие-то разноязычные люди чуть не из всех столиц Европы, оглашается звонками почтальонов, приносящих все новые и новые приветственные телеграммы чуть не из всех стран мира, — отовсюду, кроме России! — и выдерживает первые натиски посетителей всякого рода, фотографов и журналистов… Посетители, число которых все возрастает, так что лица их все больше сливаются передо мною, со всех сторон жмут мне руки, волнуясь и поспешно говоря одно и то же, фотографы ослепляют меня магнием, чтобы потом разнести по всему свету изображение какого-то бледного безумца, журналисты наперебой засыпают меня вопросами…

— Как давно вы из России?

— Эмигрант с начала двадцатого года.

— Думаете ли вы теперь туда возвратиться?

— Бог мой, почему же я теперь могу туда возвратиться?

— Правда ли, что вы первый русский писатель, которому присуждена Нобелевская премия за все время ее существования?

— Правда.

— Правда ли, что ее когда-то предлагали Льву Толстому и что он от нее отказался?

— Неправда. Премия никогда никому не предлагается, все дело присуждения ее проходит всегда в глубочайшей тайне.

— Имели ли вы связи и знакомства в Шведской академии?

— Никогда и никаких.

— За какое именно ваше произведение присуждена вам премия?

— Думаю, что за совокупность всех моих произведений.

— Вы ожидали, что вам ее присудят?

— Я знал, что я давно в числе кандидатов, что моя кандидатура не раз выставлялась, читал многие лестные отзывы о моих произведениях таких известных скандинавских критиков, как Böök, Osterling, Agrell, и, слыша об их причастности к Шведской академии, полагал, что они тоже расположены в мою пользу. Но, конечно, ни в чем не был уверен.

— Когда обычно происходит раздача Нобелевских премий?

— Ежегодно в одно и то же время: десятого декабря.

— Так что вы поедете в Стокгольм именно к этому сроку?

— Даже, может быть, раньше: хочется поскорее испытать удовольствие дальней дороги. Ведь по своей эмигрантской бесправности, по той трудности, с которой нам, эмигрантам, приходится добывать визы, я уже тринадцать лет никуда не выезжал за границу, лишь один раз ездил в Англию. Это для меня, без конца ездившего когда-то по всему миру, было одно из самых больших лишений.

— Вы уже бывали в скандинавских странах?

— Нет, никогда. Совершал, повторяю, многие и далекие путешествия, но все к востоку и к югу, север же оставлял на будущее время…

Так неожиданно понесло меня тем стремительным потоком, который превратился вскоре даже в некоторое подобие сумасшедшего существования: ни единой свободной и спокойной минуты с утра до вечера. Наряду со всем тем обычным, что ежегодно происходит вокруг каждого нобелевского лауреата, со мной, в силу необычности моего положения, то есть моей принадлежности к той странной России, которая сейчас рассеяна по всему свету, происходило нечто такое, чего никогда не испытывал ни один лауреат в мире: решение Стокгольма стало для всей этой России, столь униженной и оскорбленной во всех своих чувствах, событием истинно национальным…

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Искусство невозможного. Дневники, письма"

Книги похожие на "Искусство невозможного. Дневники, письма" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Иван Бунин - Искусство невозможного. Дневники, письма"

Отзывы читателей о книге "Искусство невозможного. Дневники, письма", комментарии и мнения людей о произведении.