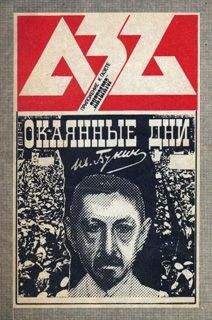

Иван Бунин - Искусство невозможного. Дневники, письма

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Искусство невозможного. Дневники, письма"

Описание и краткое содержание "Искусство невозможного. Дневники, письма" читать бесплатно онлайн.

В книге, заключившей в себе две личности — великого писателя Ивана Бунина и его многолетней подруги, Галины Кузнецовой, — собраны переписка и материалы о непростых отношениях этих людей. Бунин, уже в эмиграции (1933 г.) награжденный Нобелевской премией за выдающиеся литературное творчество, в частной жизни был весьма неоднозначным и трагически несчастным человеком… Не в силах сделать выбор между женой и подругой, он стал жить с ними под одной крышей. Это подлинный человеческий документ, который во многом проясняет для современного читателя те процессы, которые происходили в русской литературе в начале ХХ века.

(Последние строки взяты мною из «Синей книги» Гиппиус, из ее петербургских дневников, а все прочее относительно Блока — из биографических и автобиографических сведений о нем.)

Приступы кощунства, богохульства были у Блока тоже болезненны. В так называемом Ленинграде издавался в конце двадцатых годов, «при ближайшем участии Горького, Замятина и Чуковского», журнал «Русский современник», преследовавший, как сказано было в его программе, «только культурные цели». И вот, в третьей книге этого культурного журнала были напечатаны некоторые «драгоценные литературные материалы», среди же них нечто особенно драгоценное, а именно:

«Замыслы, наброски и заметки Александра Александровича Блока, извлеченные из его посмертных рукописей».

И впрямь — среди этих «замыслов» есть кое-что замечательное, особенно один замысел о Христе. Сам Горький относился к Христу тоже не совсем почтительно, называл Его, ухмыляясь, «большим педантом». Но в этом отношении куда же было Горькому до Демьяна Бедного, до Маяковского и, увы, до Блока! Оказывается, что Блок замышлял написать не более, не менее, как «Пьесу из жизни Иисуса». И вот что было в проспекте этой «пьесы»:

— Жара. Кактусы жирные. Дурак Симон с отвисшей губой удит рыбу.

— Входит Иисус: не мужчина и не женщина.

— Фома (неверный!) — контролирует.

— Пришлось уверовать: заставили и надули.

— Вложил персты и распространителем стал.

— А распространять заставили инквизицию, папство, икающих попов — и Учредилку…

Поверят ли почитатели «великого поэта» в эти чудовищные низости? А меж тем я выписываю буквально. Но дальше:

— Андрей Первозванный. Слоняется, не стоит на месте.

— Апостолы воруют для Иисуса вишни, пшеницу.

— Мать говорит сыну: неприлично. Брак в Кане Галилейской.

— Апостол брякнет, а Иисус разовьет.

— Нагорная проповедь: митинг.

— Власти беспокоятся. Иисуса арестовали. Ученики, конечно, улизнули…

А вот заключение конспекта этой «Пьесы»:

— Нужно, чтобы Люба почитала Ренана и по карте отметила это маленькое место, где он ходил… «Он» написан, конечно, с маленькой буквы…

В этой нелепости («а распространять заставили икающих попов — и Учредилку»), в богохульстве чисто клиническом (чего стоит одна эта строка, — про апостола Петра — «дурак Симон с отвисшей губой») есть, разумеется, нечто и от заразы, что была в воздухе того времени. Богохульство, кощунство, одно из главных свойств революционных времен, началось еще с самыми первыми дуновениями «ветра из пустыни». Сологуб уже написал тогда «Литургию Мне», то есть себе самому, молился дьяволу: «Отец мой, Дьявол!» и сам притворялся дьяволом. В петербургской «Бродячей собаке», где Ахматова сказала: «Все мы грешницы тут, все блудницы», поставлено было однажды «Бегство Богоматери с Младенцем в Египет», некое «литургическое действо», для которого Кузьмин написал слова, Сац сочинил музыку, а Судейкин придумал декорацию, костюмы, — «действо», в котором поэт Потемкин изображал осла, шел, согнувшись под прямым углом, опираясь на два костыля, и нес на своей спине супругу Судейкина в роли Богоматери. И в этой «Собаке» уже сидело немало и будущих «большевиков»: Алексей Толстой, тогда еще молодой, крупный, мордастый, являлся туда важным барином, помещиком, в енотовой шубе, в бобровой шапке или в цилиндре, стриженный а ля мужик; Блок приходил с каменным, непроницаемым лицом красавца и поэта; Маяковский в желтой кофте, с глазами сплошь темными, нагло и мрачно вызывающими, со сжатыми, извилистыми, жабьими губами… Тут надо кстати сказать, что умер Кузьмин, — уже при большевиках, — будто бы так: с Евангелием в одной руке и с «Декамероном» Боккаччио в другой.

При большевиках всякое кощунственное непотребство расцвело уже махровым цветом. Мне написали из Москвы еще лет тридцать тому назад:

«Стою в тесной толпе в трамвайном вагоне, кругом улыбающиеся рожи, «народ-богоносец» Достоевского любуется на картинки в журнальчике «Безбожник»: там изображено, как глупые бабы «причащаются», — едят кишки Христа, — изображен Бог Саваоф в пенсне, хмуро читающий что-то Демьяна Бедного…»

Вероятно, это был «Новый завет без изъяна евангелиста Демьяна», бывшего много лет одним из самых знатных вельмож, богачей и скотоподобных холуев советской Москвы.

Среди наиболее мерзких богохульников был еще Бабель. Когда-то существовавшая в эмиграции эсеровская газета «Дни» разбирала собрание рассказов этого Бабеля и нашла, что «его творчество не равноценно»: «Бабель обладает интересным бытовым языком, без натяжки стилизует иногда целые страницы — например, в рассказе «Сашка-Христос». Есть кроме того вещи, на которых нет отпечатка ни революции, ни революционного быта, как, например, в рассказе «Иисусов грех»… К сожалению, говорила дальше газета, — хотя я не совсем понимал, о чем тут сожалеть? — «к сожалению, особо характерные места этого рассказа нельзя привести за предельной грубостью выражений, а в целом рассказ, думается, не имеет себе равного даже в антирелигиозной советской литературе по возмутительному тону и гнусности содержания: действующие его лица — Бог, Ангел и баба Арина, служащая в номерах и задавившая в кровати Ангела, данного ей Богом вместо мужа, чтобы не так часто рожала…» Это был приговор, довольно суровый, хотя несколько и несправедливый, ибо «революционный» отпечаток в этой гнусности, конечно, был. Я, с своей стороны, вспоминал тогда еще один рассказ Бабеля, в котором говорилось, между прочим, о статуе Богоматери в каком-то католическом костеле, но тотчас старался не думать о нем: тут гнусность, с которой было сказано о грудях Ее, заслуживала уже плахи, тем более, что Бабель был, кажется, вполне здоров, нормален в обычном смысле этих слов. А вот в числе ненормальных вспоминается еще некий Хлебников.

Хлебникова, имя которого было Виктор, хотя он переменил его на какого-то Велимира, я иногда встречал еще до революции (до февральской). Это был довольно мрачный малый, молчаливый, не то хмельной, не то притворявшийся хмельным. Теперь не только в России, но иногда и в эмиграции говорят и о его гениальности. Это, конечно, тоже очень глупо, но элементарные залежи какого-то дикого художественного таланта были у него. Он слыл известным футуристом, кроме того и сумасшедшим. Однако был ли впрямь сумасшедший? Нормальным он, конечно, никак не был, но все же играл роль сумасшедшего, спекулировал своим сумасшествием. В двадцатых годах, среди всяких прочих литературных и житейских известий из Москвы, я получил однажды письмо и о нем. Вот что было в этом письме:

Когда Хлебников умер, о нем в Москве писали без конца, читали лекции, называли его гением. На одном собрании, посвященном памяти Хлебникова, его друг П. читал о нем свои воспоминания. Он говорил, что давно считал Хлебникова величайшим человеком, давно собирался с ним познакомиться, поближе узнать его великую душу, помочь ему материально: Хлебников «благодаря своей житейской беспечности», крайне нуждался. Увы, все попытки сблизиться с Хлебниковым оставались тщетны: «Хлебников был неприступен». Но вот однажды П. удалось-таки вызвать Хлебникова к телефону. — «Я стал звать его к себе, Хлебников ответил, что придет, но только попозднее, так как сейчас он блуждает среди гор, в вечных снегах, между Лубянкой и Никольской. А затем слышу стук в дверь, отворяю и вижу: «Хлебников!» — На другой день П. перевез Хлебникова к себе, и Хлебников тотчас же стал стаскивать с кровати в своей комнате одеяло, подушки, простыни, матрац и укладывать все это на письменный стол, затем влез на него совсем голый и стал писать свою книгу «Доски Судьбы», где главное — «мистическое число 317». Грязен и неряшлив он был до такой степени, что комната вскоре превратилась в хлев, и хозяйка выгнала с квартиры и его и П. Хлебников был, однако, удачлив — его приютил у себя какой-то лабазник, который чрезвычайно заинтересовался «Досками Судьбы». Прожив у него недели две, Хлебников стал говорить, что ему для этой книги необходимо побывать в астраханских степях. Лабазник дал ему денег на билет, и Хлебников в восторге помчался на вокзал. Но на вокзале его будто бы обокрали. Лабазнику опять пришлось раскошеливаться, и Хлебников наконец уехал. Через некоторое время из Астрахани получилось письмо от какой-то женщины, которая умоляла П. немедленно приехать за Хлебниковым: иначе, писала она, Хлебников погибнет. П., разумеется, полетел в Астрахань с первым же поездом. Приехав туда ночью, нашел Хлебникова, и <тот> тотчас повел его за город, в степь, а в степи стал говорить, что ему «удалось снестись со всеми 317-ю Председателями», что это великая важность для всего мира, и так ударил П. кулаком в голову, что поверг его в обморок. Придя в себя П. с трудом побрел в город. Здесь он после долгих поисков, уже совсем поздней ночью, нашел Хлебникова в каком-то кафе. Увидев П., Хлебников опять бросился на него с кулаками: — «Негодяй! Как ты смел воскреснуть! Ты должен быть умереть! Я ведь уже снесся по всемирному радио со всеми Председателями и избран ими Председателем Земного Шара!» — С этих пор отношения между нами испортились и мы разошлись, говорил П. Но Хлебников был не дурак: возвратясь в Москву, вскоре нашел себе нового мецената, известного булочника Филиппова, который стал его содержать, исполняя все его прихоти, и Хлебников поселился, по словам П., в роскошном номере отеля «Люкс» на Тверской и дверь свою украсил снаружи цветистым самодельным плакатом: на этом плакате было нарисовано солнце на лапках, а внизу стояла подпись:

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Искусство невозможного. Дневники, письма"

Книги похожие на "Искусство невозможного. Дневники, письма" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Иван Бунин - Искусство невозможного. Дневники, письма"

Отзывы читателей о книге "Искусство невозможного. Дневники, письма", комментарии и мнения людей о произведении.