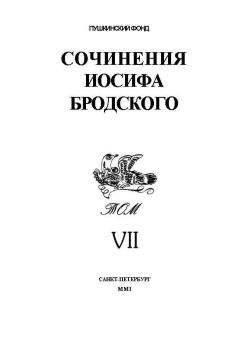

Иосиф Бродский - Сочинения Иосифа Бродского. Том VII

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Сочинения Иосифа Бродского. Том VII"

Описание и краткое содержание "Сочинения Иосифа Бродского. Том VII" читать бесплатно онлайн.

В седьмой том вошли эссе и статьи Бродского, не включенные автором в сборники «Меньше единицы» и «О скорби и разуме». Некоторые эссе печатаются по-русски впервые.

Эссе «Набережная неисцелимых», публиковавшееся отдельной книгой, редакция выделила в самостоятельный раздел.

Но пройдут такие трое суток

И столкнут в такую пустоту,

Что за этот страшный промежуток

Я до воскресенья дорасту.

Иными словами, 16 строк Цветаевой и 36 Пастернака представляют собой диалог, или точнее — дуэт; стихотворение 49-го года оказывается продолжением стихотворения 23-го года. Драматургически они составляют единое целое. Однако не только драматургически.

Пастернаковское «У людей пред праздником уборка...» отличается по своей трактовке евангельского сюжета от Луки и Марка примерно в той же степени и в том же ключе, что и цветаевское стихотворение. Цветаевское все же ближе к Евангелию от Луки, потому что у Цветаевой, говоря поверхностно, речь идет о прощении грешницы — в чем, собственно, и состоит смысл евангельской истории. Но и то и другое стихотворения изображают сцену накануне распятия, в то время как в обоих Евангелиях место действия — дом Симона. Вполне возможно, что оба русских поэта впали невольно в зависимость от «Пиеты» Рильке, хотя он был далеко не первым в подобной драматизации — телескопизации — этого сюжета.

Разница в длине этих стихотворений снимается за счет сильной аллитеративности цветаевского стиха. Аллитерация вообще, а в духовных стихах в особенности, выполняет функцию семантической конденсации. В пастернаковском стихотворении аллитерация почти начисто отсутствует, за исключением третьей строфы, где это, скорее, внутренняя рифма («Исус», «бус», «бурнус»), призванная одомашнить кажущуюся экстравагантность рифмы «Исус — бурнус», несколько выпадающей из поэтического этикета европейской поэзии, предписывающего рифмовать элементы Троицы только с понятиями высокого характера. «Бурнус», впрочем, достаточно — буквально — возвышен, будучи головным убором Арабского Востока. Пастернак, однако, одолеваем сомнениями. И, увлеченный их разрешением, он упускает, на наш взгляд, в этой строфе возможность нестандартной метафоры. Хороший пример таковой существует в стихотворении английского поэта семнадцатого века Эндрю Марвелла «Глаза и слезы», где Марвелл описывает разные типы глаз, слез, в особенности слез, и, в частности, он описывает слезы Магдалины:

Так слезы Магдалины, чей

поток впитал красу очей,

Спасителя — цепям сродни

прозрачным — оплели ступни.

То есть слезы — цепи. Это мой перевод, я позволю себе его здесь привести. Марвелл, служивший в то время секретарем Оливера Кромвеля, был настолько доволен этой строфой, что перевел ее на латинский и отослал в подарок Папе Римскому. Вот вам пример, дамы и господа, неприкладной информации. Возвращаюсь к Пастернаку. Строфа эта, однако, играет роль связки, и, возможно, отсюда — определенная банальность ее фактуры.

«Неслыханная простота», простота средств в этом стихотворении есть, безусловно, более факт выбора, нежели порождение неслыханной сложности, беспрецедентности описываемого. Выбор этот, сделанный в пользу цветаевского хорея, представляет собой как бы дополнительное выражение любви Магдалины к Христу: когда Он умолкает, она заговаривает в Его каденции. Стихотворение Пастернака следует за стихотворением Цветаевой как продолжение дикции или — если взять шире — как продолжение сюжета, как история за событием; как, если угодно, воскрешение: прежде всего тональности. Если Цветаева описывает то, что уже произошло, сбылось, то Пастернак — то, что предстоит. Она — прошлое, он — следующее за ним будущее. Эти вещи неразделимы, что, в свою очередь, объединяет эти два стихотворения. И как будущее вбирает в себя — или сохраняет в себе — хотя бы в качестве памяти — прошлое, так пастернаковское стихотворение вбирает и содержит в себе цветаевское. При этом не одно, а несколько; при этом не только стихи, но и самое Цветаеву. Я совершенно, например, убежден, что вся первая строфа является перифразой цветаевского быта — со всем этим мытьем-шитьем-стиркой-готовкой и прочим,— известного нам по ее письмам.

Пастернак начинает свое стихотворение как романист: с быта, с сознательного принижения точки отсчета. Это делается по стратегическим соображениям, чтобы подняться более или менее выше, поскольку он эту высоту предполагает обрести. В отличие от Цветаевой, всегда почти начинающей, по слову Ахматовой, с верхнего до. Его стихотворение — ответ, и отсюда — необходимость перемены регистра. То есть Цветаева, кончив на самой высокой ноте (ля? си?), обуславливает пастернаковскую низкую (ре? ми?) в начале стихотворения. Евангельский алавастро-вый сосуд превращается в ведерко сознательно — не только ради контраста — абсурдного почти — с пречистыми стопами, которые, грубо говоря, будучи пречистыми, мытья не требуют. Не говоря уже о «толчее» — существительном низком, а в контексте еще и заниженном. Мы отчетливо видим эту сцену, не правда ли? В стороне, в боковой улице, в каком-то глинобитном помещении, снаружи — шум предпраздничной суматохи (и если это шум уборки — то уборки в приподнятой атмосфере, у относительно благополучных людей), женщина обмывает миром из ведерка чьи-то ноги.

Но «Шарю и не нахожу сандалий» снижает план еще больше. Мы видим ее: а) на коленях, б) шарящей по полу, ибо только по полу можно шарить в поисках сандалий. То есть в сознании у нас возникает, из-за близости «ведерка», образ почти поломойки, с растрепанными волосами, плачущей. Для вящей незатейливости сцены Пастернак еще рифмует «слезы» и «волосы», как бы изымая их из цветаевской строки. Заметим еще, что слезы только добавляют к ощущению мытья, влаги, разлитой по полу. Мы видим скорее ведерко, пол, слезы, мытье, нежели миро. Более того, мы — видим то, что волосы и слезы мешают видеть ей, то есть: ее, которая не видит ничего, кроме будущего.

Этим портретом Магдалины, писанным с моющей пол Цветаевой, кончается в стихотворении прошлое и начинается будущее: начинается великое — величайшее, на мой взгляд, стихотворение Пастернака. Оно начинается здесь потому, что та, кто не видит прошлого, кто не видит настоящего — «Ничего не вижу из-за слез», кто не видит себя, может видеть будущее. Иными словами, мы имеем здесь дело с принципом слепого прорицателя, слепого прорицания.

Стихотворение это — визионерское и, добавлю, миссионерское, как вообще весь евангельский цикл. «Вещее ясновиденье сивилл» рисует картину не только предстоящего распятия, но и объясняет его смысл для будущего. То есть сантимент здесь порождает историю. «О путях твоих пытать не буду...» в сочетании с образом автора, вызвав это стихотворение к жизни, присутствует в нем до конца и заставляет Пастернака пойти дальше, чем он хотел, мог — и даже пошел в «Магдалине», вдохновленной Рильке. В конце концов, его основной задачей было, как мы сказали, сообщить дополнительное измерение образу Лары в романе. На деле же «О путях твоих пытать не буду...» сосредотачивается не на Магдалине, но на Христе, Его страстях и их смысле для всех нас. То, что говорится в этом стихотворении устами Магдалины о Христе, выходит не только за рамки евангельской версии, но и вообще за пределы христианской доктрины, гранича с ересью. Происходит это потому, что образу Магдалины сообщены цветаевское отчаянье, цветаевская беспощадная интенсивность мышления, цветаевская жажда бесконечности, равно как и некоторые элементы ее поэтики. То есть, иными словами, Цветаева подчиняет себе Пастернака, поэта центростремительного, порождая этот отход от центростремительной практики. Пастернак в этом стихотворении становится поэтом центробежным. Это то, что было общего у Цветаевой с Рильке и чего не было у Пастернака.

Ибо, если бы это было стихотворение только о Магдалине, только о распятии, стихотворение только Пастернака, оно бы кончилось словами «Словно в бурю смерч, над головою / Будет к небу рваться этот крест», если даже не чуть раньше. Ибо тут — сюжет кончается, распятие свершилось, написанное — сбылось. Но Пастернак пишет:

Брошусь на землю у ног распятья,

Обомру и закушу уста.

Это еще реализм, это — еще в рамках сюжета и в рамках доктрины. Но:

Слишком многим руки для объятья

Ты раскинешь по концам креста —

вне сюжета и вне доктрины и пришло из «После России», из «Дай мне руку — на весь тот свет! / Здесь — мои обе заняты», куда в свою очередь это пришло из цветаевской жизни, из ее быта, из ее отождествления себя с Магдалиной, с бабой, раскидывавшей руки для слишком многих,— равно как и из раннего «Через Летейски воды / Протягиваю две руки». (То есть Цветаева как бы уподобляет здесь Пастернака себе: превращая его из поэта центростремительного в поэта центробежного.)

Убежденный, что хватаю через край, но не желая этому противиться, я хотел бы добавить, что в следующей строфе, сознательно или, скорее всего, бессознательно, автор прямо вводит Цветаеву в текст. Ибо вопрос, обращенный Магдалиной к Христу, звучит еще и как вопрос, задаваемый Пастернаком Цветаевой:

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Сочинения Иосифа Бродского. Том VII"

Книги похожие на "Сочинения Иосифа Бродского. Том VII" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Иосиф Бродский - Сочинения Иосифа Бродского. Том VII"

Отзывы читателей о книге "Сочинения Иосифа Бродского. Том VII", комментарии и мнения людей о произведении.