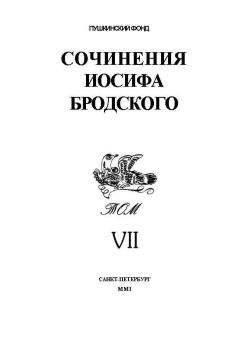

Иосиф Бродский - Сочинения Иосифа Бродского. Том VII

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Сочинения Иосифа Бродского. Том VII"

Описание и краткое содержание "Сочинения Иосифа Бродского. Том VII" читать бесплатно онлайн.

В седьмой том вошли эссе и статьи Бродского, не включенные автором в сборники «Меньше единицы» и «О скорби и разуме». Некоторые эссе печатаются по-русски впервые.

Эссе «Набережная неисцелимых», публиковавшееся отдельной книгой, редакция выделила в самостоятельный раздел.

Итак, вернемся к нашей великолепной шестерке. Что у них было общего, таких разных? Во-первых, они не были командными игроками; они были одиночками, своеобычными, часто до эксцентричности. По крайней мере, они никогда не подыгрывали ни речистым диктаторам, ни медоточивым епископам (всегда имевшимся в большом количестве, особенно в той части столетия). Конечно, мы не должны попадаться на романтическую удочку и ставить знак равенства между неумением вести себя в обществе и одаренностью. Первое — не говоря уж о просто дурных манерах — распространено довольно широко; хотя бывает и напускным. А вот что зачастую свидетельствует о таланте — так это словесная несовместимость его обладателя с какой бы то ни было устоявшейся идеологией.

Кроме того, все шестеро считались в свое время — а кое-где и ныне считаются — «трудными», первая реакция на их творчество колебалась между открытой враждебностью и полным безразличием. Спасение Максом Бродом рукописей Кафки, которые автор завещал сжечь; посмертное «открытие» Музиля в пятидесятые годы его немецким читателем и еще более посмертная публикация ошеломляющих романов Андрея Платонова — достаточно наглядные примеры, хотя их в разной степени можно приписать превратностям истории. Но даже удачливые среди них были не так уж благополучны, как показывает судьба «В сторону Свана»: роман отклонил не кто иной, как Андре Жид, и книга была издана автором за свой счет. Все же Пруст мог себе это позволить.

Впечатлением трудности и последующей репутацией «сложных» они обязаны литературным вкусам общества, вскормленного парадоксальным образом, подобно самой великолепной шестерке, на пище девятнадцатого века. Все это легче увидеть сейчас, поскольку практически идентичные блюда подаются большинством издательств сегодняшней публике, хотя основная ответственность за них лежит на поварах, то есть на самих литераторах. В равной, если не в большей, мере парадоксально, что последние пятьдесят лет модернизм характеризуется как прошлое, будто наше настоящее приобрело некий внестилевой статус и впредь не требует особых способов для своего словесного воплощения. По-видимому, в издательских хоромах и на писательских чердаках пришли к такому же заключению: достаточно просто байки.

Но это опять же замечание в скобках (к которому я должен буду обратиться, поскольку вопрос настоятельный и им в первую очередь вызвано мое появление сегодня на этой трибуне). Вернемся к нашим вершинам. Действительно ли они были такими трудными, чтобы заслужить все эти ярлыки и наименования, включая «модернизм»? Как случилось, что шесть совершенно разных авторов, писавших примерно в одно время, оказались такими трудными? В чем вообще заключается трудность и кто ее измерил? Является ли трудность отличительным признаком гения, должны ли мы ориентироваться на нее, когда пытаемся отыскать значительные произведения в искусстве остатка века? Можно ли ее имитировать?

Ответ на последний вопрос: да. Это сделано и повсеместно делается ныне многими расцветающими и увядающими дарованиями. Начать с того, что само число «трудных» рукописей, предлагаемых сегодня издателям, показывает, что трудность эта не такая уж трудная. За всем этим кроется не столько коварство, сколько роман простака с понятием трудности, которая стала новой ортодоксальностью, а заодно и ходким товаром. Истина заключается прежде всего в том, что никакой трудности на самом деле не было. Ибо манера, которую избрал каждый из великолепной шестерки, не казалась трудной, по крайней мере, им самим и — поскольку они не были в полной изоляции — некоторым из их современников. Никто в здравом уме не возьмется писать то, что трудно понять, особенно неизвестный автор. Причина, по которой каждый из них продолжал в своем духе, была в осознанной или интуитивно угаданной необходимости вырваться из ограничивающих условностей современной прозы. Фактически то, что читателем, который довольствуется существующими условностями, было объявлено трудностью, означало для каждого из шестерых высвобождение их естества и, несомненно, рассматривалось ими как средство достижения большей ясности.

Если они не чувствовали этой трудности, то и мы не должны; иначе время, отделяющее нас от них, было потрачено впустую. Стилистические приемы, изобретенные этими шестью, позволили им выразить сложности человеческой души, для чего их родной девятнадцатый век, по-видимому, не имел ни средств, ни, что более вероятно, желания. Однако это явилось не заменой одного способа повествования другим, а дополнением или, точнее, развитием и врастанием романа девятнадцатого века в век двадцатый — процесс совершенно логический, органичный, не говоря уж о его терапевтйчности. Так что все, что требуется от нас,— это принять стилистическую инициативу шести за норму и признак зрелости, а не за отклонение от старого доброго удобно-линейного, вызывающего доверие романа воспитания,— поскольку человек не хозяин ни своего прошлого, ни настоящего, ни тем более своей судьбы.

Если мы примем способ, которым действовали вышеупомянутые шесть авторов, за норму (то есть способ их мышления, если не манеру поведения их героев, хотя неплохо бы принять и то и другое), мы немедленно получим как минимум два преимущества. Во-первых, это избавит нас от выискивания трудности и тем более не даст прельститься ею как необходимой предпосылкой великого современного произведения, поскольку сложность человеческой души, так же, как и выражение этой сложности, имеет естественные пределы, за которыми простирается либо безумие, либо претенциозность — то есть за которыми это выражение становится нечленораздельным. Во-вторых, это может избавить нас от потребления в больших количествах имеющейся продукции, интеллектуально и стилистически' не затронутой достижениями модернистов. Короче, приняв эту норму, мы в наших литературных оценках будем исходить из минимальных требований уплотнения и сжатия модернистских приемов, а не их разжижения. Ибо именно так развивается культура в целом и литература в частности. Если вам нужна иллюстрация, подумайте об эволюции греческой драмы в Александрийскую пастораль. Или подумайте — ибо это великие дни южноафриканской литературы — о Дж. М. Кутзее, одном из немногих, если не единственном прозаике, пишущем по-английски, который целиком воспринял Беккета. Кроме него, кроме Томаса Бернхарда и горстки писателей новой волны, к норме — то есть к большой литературе нашего столетия — все относились как к аномалии, и сегодня мы обсуждаем последствия.

Мы не можем своим желанием вызвать большую литературу к жизни, но трудно не отвернуться с отвращением от склизкой грязцы посредственности. Это трюизм, что без последней мы не получим первой, и этот трюизм, поддерживающий рынок на плаву, представляет собой оправдание среднего автора на Страшном суде. Однако пропорция, которая придает этому трюизму убедительность, по-видимому, давно уже нарушена, что явствует из посмертного восхваления всех подряд посредственностей и списания со счетов провозглашенных трудными модернистов (чья трудность, впрочем, на руку академическим толкователям). Я никак не могу взять в толк, почему столько писателей (возможно, кроме русских, ибо они на полвека были отрезаны от хода современной литературы) могут продолжать писать, как если бы Пруст, Кафка, Музиль, Фолкнер и Беккет никогда не существовали. Потому что они были в меньшинстве?

Это большая загадка, не правда ли? О, все эти романы с предпосланными им восторженными рецензиями и пересказами, вращающимися вокруг всеохватного предлога «о». О спорах отцов и детей, о супружеских разногласиях, о политических притеснениях, о расовых трениях, о кризисе личности, об опыте, раскрывающем глаза на жизнь, о сексуальных неопределенностях или неопределенных сексуальностях, о смутной ностальгии, о мифо-маниакальной этнической специфике, о социальной несправедливости, о проблемах больших городов, о сельских добродетелях, смертельных болезнях. Мастерски закрученные сюжеты, доскональное знание — часто из первых рук — реалий, хороший слух на просторечие, простой, ненавязчивый синтаксис. По мере того как общество погружается все глубже и глубже в невнятность, эти произведения всплывают на поверхность в виде его интеллектуальных буев, требуя, чтобы их возвели в ранг маяков.

Эти романы так же взаимозаменяемы, как и изображаемые ими нравственные альтернативы (ибо речь непременно о нравственном выборе, да?); так же одинакова и их смутная стоическая идея: нечто вроде «Несмотря на все это, человек должен...» — пропуск вы можете заполнить сами, ибо развязка или кумулятивный эффект всего этого атавистически возвращается к проповеди. (Жалкий остаток хороших манер — чем иначе мог бы я похвастать — удерживает меня от называния имен, но пропуск вы опять же можете заполнить самостоятельно; или, последовав моему примеру, сэкономить время.) И наоборот: почти каждый разговор о литературных достоинствах того или иного произведения вскоре вырождается в разговор об их моральной подоплеке.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Сочинения Иосифа Бродского. Том VII"

Книги похожие на "Сочинения Иосифа Бродского. Том VII" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Иосиф Бродский - Сочинения Иосифа Бродского. Том VII"

Отзывы читателей о книге "Сочинения Иосифа Бродского. Том VII", комментарии и мнения людей о произведении.