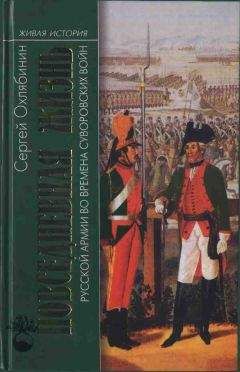

Сергей Охлябинин - Повседневная жизнь Русской армии во времена суворовских войн

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Повседневная жизнь Русской армии во времена суворовских войн"

Описание и краткое содержание "Повседневная жизнь Русской армии во времена суворовских войн" читать бесплатно онлайн.

Введите сюда краткую аннотацию

Шинель, как и прежде, была зеленая, без подкладки, только с тесьмою, подшитою по краям. Портупея, каждому пистолет, ружье, патронный ремень, ранец и водоносная фляжка — остались всё те же, какие были в 1777 году.

Егерские капралы, фурьеры, каптенармусы и сержанты, как и прежде, отличались от рядовых одними галунами и имели прежние же: кортик, портупею, штуцер, патронный ремень и пистолет. Конное вооружение и конский убор фурьера также не изменились.

Трубачи у егерей, заменившие барабанщиков и флейтщиков, были обмундированы против рядовых, с белыми нитяными нашивками и кистями. Из оружия и амуниции каждому из них были положены: кортик, портупея, штуцер и патронный ремень, а трубы их были медные, длиною до 14 вершков, с гарусными шнурами и кистями, зеленого с черным и белым цвета.

Нестроевые нижние чины, обозные, надзиратели для больных, писаря и прочие, кроме профосов и извощиков, получили обмундирование по образцу строевых, но куртку, шаровары и, вместо каски, картуз, всё зеленые. Им даны кортики с черными портупеями, а трем первым оставлены: золотой галун на куртке и трости; против сержантов.

Профосы и извощики ни в чем не были отличены от профосов и извощиков пехотных полков.

Обер- и штаб-офицерам сохранено почти то же обмундирование, какое они получили в 1777 году, но с прибавлением узкой выпушки из красного сукна: вокруг воротника, лацканов, обшлагов, карманных клапанов и завороченных к верху пол кафтана и вокруг камзола.

Вместо шляп им были даны каски, по образцу установленных для нижних чинов, а вместо шпаг сабли, в том почти виде, какия с 1786 года начали носить в гренадерских полках.

4 февраля 1787 года князь Потемкин установил для офицеров егерских корпусов определенные цвета эполет и шелковых, на тесьме или полотенце их, полосок:

Таврического корпуса — серебряные с зелеными полосками.

Бугского — золотые с зеленым.

Белорусского — серебряные с голубым.

Лифляндского — золотые с голубым.

Кубанского — серебряные с синим.

Кавказского — золотые с синим.

В каждом батальоне число полосок соответствовало его нумеру в корпусе, как-то: в первом баталионе эполеты были с одною, во втором — с двумя, в третьем — с тремя, в четвертом — с четырьмя полосками.

4 марта 1787 года офицерами егерских корпусов, принадлежавших к армии князя Потемкина, даны небольшие знаки: обер-офицерам — все серебряные, а штаб-офицерам — серебряные с золотым ободочком.

13 февраля 1788 года егерским офицерам тех же корпусов, в строю и караулах повелено носить куртки и каски, на том самом основании как в это время было установлено для офицеров мушкетерских полков»{59}.

От «панинских» егерей до павловских

Как же действовали егеря в боевых условиях? Они строились в две шеренги, попарно, примерно в двух саженях пара от пары. Причем все построения происходили беглым шагом. Рассыпались, также мгновенно, в одну шеренгу, «содержа в подкрепление рассыпанным некоторое число оставших в сомкнутом фронте».

Необходимость в егерях, а следовательно, и их количество постоянно растет. В 1767 году их общее число доведено до 3500 человек. А два года спустя егерские команды вводятся во всех пехотных полках.

Они оказались крайне полезными в схватках с польскими конфедератами, а также в первую Турецкую войну, когда егерские команды придавались подвижным колоннам. Их роль была оценена по достоинству и на Кавказе, в экспедициях против горцев. Благодаря появлению этой новой разновидности легкой пехоты зарождается и новый тип боевого порядка.

В 1770 году Румянцев сводит егерские команды в батальоны. А мудрый Потемкин, являясь горячим сторонником егерей, делает и следующий шаг. Как вице-президент Военной коллегии он узаконивает это начинание, сведя егерские команды всех мушкетерских полков в егерские батальоны 6-ротного состава (в те годы в составе батальона было 990 человек).

Так что с легкой руки Потемкина уже к 1777 году в Российской империи насчитывается 8 батальонов егерей, входящих в состав 1-й и 2-й Сибирской, Белорусской, Кабардинской, Бугской, Горской, Днепровской и Финляндской дивизий. Уже через 10 лет число этих батальонов доходит до 43-х.

Уже к 1785 году отдельные егерские батальоны (кроме Сибирских) сводятся в 4-батальонные егерские корпуса, а общее число егерей достигает 29 940 человек. Но и такого количества егерей оказывается недостаточно. В 1786 году формируется Кубанский егерский корпус, а вслед за ним Екатеринославский (1787) и Эстляндский (1788). Несколькими годами позже создаются новые егерские корпуса — Малороссийских пеших стрелков, Кавказский, Таврический, Бугский, Белорусский, Финляндский, Лифляндский (1793), Литовский (1795). Общая численность егерей доходит до 39 000 человек.

Очень много известнейших военачальников вышли из этой удивительной пехоты. Так, командирами егерских корпусов были Кутузов, гудович, Михельсон; командирами батальонов — Барклай-де-Толли, Багратион, граф Каменский. Однако сразу же по восшествии на престол императора Павла I последовал указ о переформировании егерских корпусов в егерские 5-ротные батальоны (1796). А весной 1797 года был подписан следующий указ, согласно которому должны были быть образованы егерские полки 10-ротного состава. Общее число егерей сократилось, поскольку из батальонов, состоявших из 1000 человек каждый, были организованы полки всего лишь из 883 человек.

Здесь уместно будет напомнить о егерях особых, собственно павловских. Тем более что из их числа и был сформирован впоследствии знаменитый лейб-гвардии Егерский полк. А впервые павловские егеря появились еще при Екатерине: они были сформированы цесаревичем в составе столь нелюбимых императрицею Гатчинских войск (1792). Эта рота егерской легкой пехоты просуществовала около года, была расформирована, а через год возродилась вновь (1794).

Командиром будущих гвардейцев-егерей наследник назначает Антона Рачинского, тогда еще майора. Форма этих егерей отличается от прочих Гатчинских войск зеленым камзолом. И наконец 9 ноября 1796 года егеря Павла Петровича, равно как и все Гатчинские войска, получают все права старой гвардии. И более того — егерские команды, что существуют в лейб-гвардии Семеновском и Измайловском полках вместе с егерской ротой, образуют по повелению Павла Петровича лейб-гвардии Егерский батальон трехротного состава.

Название «егеря» (Jäger, Chasseurs) применительно к легкой пехоте появилось во время Тридцатилетней войны. Вооружены егеря были прекрасно — нарезными ружьями. А насколько высоко ценили военачальники именно этот род легкой пехоты, можно судить по следующему примеру. В армии великого курфюрста Бранденбургского при каждой роте состояло всего лишь несколько таких, «легких на подъем» пехотинцев. И главной их задачей было выводить из строя командный состав, то есть целиться преимущественно по неприятельским офицерам.

Пандуры, вольтижёры и особые «егеря Фрица»

В начале XVIII столетия с появлением огнестрельного оружия во всей пехоте особое, привилегированное положение егерей на время сходит на нет. Однако забвение этих «легких бестий» было недолгим. Стоило столкнуться государственным интересам Марии-Терезии и Фридриха Великого — и легкая пехота вновь на гребне волны, точнее, «на гребне войны». Как же поступают австрийцы? Они выставляют против пруссаков кроатов и пандуров{60}. И хотя за пандурами волочилась весьма дурная репутация, поскольку они отличались жестокостью и грабежами, на них возлагались немалые надежды. Особенно умело они действовали в местностях гористых и пересеченных. В начале Семилетней войны наподобие пандур формируется несколько венгерских и хорватских батальонов, которые затем переименовываются в пограничные полки.

Этот шаг австрийцев оказался достаточно мудрым. Оказывается, пандуры, живя на турецкой границе, в постоянных пограничных стычках с турками постепенно выковываются в превосходную легкую пехоту. И, например, в сражении под Коллином австрийские стрелковые команды, сформированные из тирольцев и кроатов, без особого труда нарушают уже заранее предусмотренное Фридрихом маневрирование его армии. И результат не замедлил себя ждать. Атаки пруссаков разбиваются о сильные австрийские позиции, и в результате сражение проиграно.

Поражение, однако, не смутило энергичного Фридриха, которого солдаты попросту называли Фрицем. Ему был дан урок, и он его усвоил. Фридрих ввел у себя егерей, которые комплектовались из охотников и были фактически автономны, составляя особые команды, действовавшие независимо от сомкнутого строя. Для обыкновенного боя у них имелись ружья, позже винтовки. А вот для рукопашного к ружьям прилагались еще и ножи и кинжалы.

Поначалу в прусской армии было всего 60 «егерей Фрица» (1740 год). И лишь с началом 2-й Силезской войны этот отряд увеличился до 300 человек, что составило 2 роты. Наконец, в 1756 году отряд был переформирован в батальон общим числом в 400 человек. Этот батальон полностью был уничтожен русскими ровно через двадцать лет после возникновения прусских егерей в бою под Шарлоттенбургом (1760 год).

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Повседневная жизнь Русской армии во времена суворовских войн"

Книги похожие на "Повседневная жизнь Русской армии во времена суворовских войн" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Сергей Охлябинин - Повседневная жизнь Русской армии во времена суворовских войн"

Отзывы читателей о книге "Повседневная жизнь Русской армии во времена суворовских войн", комментарии и мнения людей о произведении.