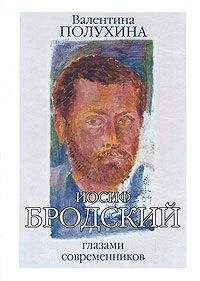

Валентина Полухина - Бродский глазами современников

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Бродский глазами современников"

Описание и краткое содержание "Бродский глазами современников" читать бесплатно онлайн.

«Величие Иосифа Бродского как поэта связано с его предположением, что жизнь должна измеряться требованиями искусства, но не наоборот. Эти беседы демонстрируют, что его дружба оказывает равно возвышающее и стимулирующее воздействие на одаренных современников. Бродский возник как своеобразный озонный слой, сам по себе предохраняющий и увеличивающий вероятность поэтической жизни в наше время. Беседы, действительно, исполнены жизни и весомо свидетельствуют о высокой силе Иосифа.»

Шеймус Хини,

лауреат Нобелевской премии по литературе (1995)

Он абсолютно прав.

Значит ли это, что своеобразие автопортрета самого Бродского детерминировано желанием быть убедительным?

И не только этим, но и более глубоким метафизическим смыслом. Бродский все-таки осознает себя поэтом христианской культуры. А в христианстве самоуничижение есть некая форма самовозвеличивания.

В каких сферах по преимуществу вы пролагаете свой путь к пониманию мира?

Для меня важен, конечно, религиозный поиск. Я не сказал бы — опыт, трудно говорить о религиозном опыте в связи с поэзией. Там как раз и проходит очень опасная граница. Существование на границе бытия и небытия, "я" и не-"я", это есть и у Бродского, но чего, на мой взгляд, нет у него — стремления к анонимности, растворения "я" в "другом". А меня интересует именно эта анонимность. Так складывалась моя поэтика в отталкивании, в альтернативе по отношению к системе Бродского. То же пытался делать и Леня Аронзон[285]. Условно говоря, это поэтика максимальной концентрации смыслов, поэтика минимализма, но минимализма не отрицательного, не отчужденного от личности, как у Айги. Я отчетливо представляю себе, что поэтическая современная русская вселенная имеет два предела. С одной стороны, гомогенный, непрерывный космос (порядок) Бродского, а с другой — абсолютно анонимный, дискретный, "белый на белом" мир Геннадия Айги. Ни то, ни другое меня как поэта не устраивает. Мне кажется, что главным в поэзии все-таки остается степень концентрации смысла. И это условие выживания поэзии. И именно выживаемость поэтического слова сейчас зависит от того, насколько оно неспособно вписаться в культурный истэблишмент, то есть, насколько оно не подвержено размыванию в средствах массовой информации, масс-медиума, а с другой стороны, насколько прочно оно опирается на всемирную поэтическую традицию.

Для меня очевидно, что Нобелевская премия Бродского — это сильный удар по его поэтике. Мне бы не хотелось вписаться в похожую ситуацию. Я сейчас сознательно отказываюсь от публикаций, потому что любое слово, которое в эти дни, годы начинает тиражироваться, подвергается смертельной опасности как вместилище смыслов, происходит какой-то процесс замещения самого смысла на знак, эмблему смысла. Мне бы хотелось существовать в контексте такой поэтики, которая бы "мерцала" на грани абсолютного непонимания и в то же время постоянной, мучительной наполненности смыслом, который невозможно извратить, переведя на язык массовой информации. Иными словами, поэтики невозможного, непереводимого в разряд художественных ценностей, которые обозначаются как ценности на сегодняшний момент. Это задача довольно сложная, потому что оказывается, что массовая культура практически почти всеядна. Телекамера сотрет любой, самый интимный и сложный смысл и превратит его в бессмыслицу, переварит. Чтобы противостоять этому культурологическому пищеварительному процессу, современное поэтическое слово должно как бы "инкапсулироваться" — исчезнуть для внешнего взгляда и открываться только через медитативный труд внимательного вчитывания. Здесь мне представляется очень важной посмертная судьба стихов Мандельштама. При всей, казалось бы, загробной предрасположенности к благорастворению в современном массовом сознании —- поэт, жертва сталинских репрессий, акмеист, — его поэзия аристократична (а аристократизм сейчас — это хороший тон в советском обществе, это main stream в новой советской идеологии, и не случайно Набоков — один из самых влиятельных авторов, и Бродский воспринимается именно под знаком аристократизма, потому что вписан в истэблишмент), при всем этом Осип Мандельштам остается поэтом, прописанным за пределами масс-культуры, неуловимым и неуловленным. Обидно, что у Бродского есть элементы, которые легко усваиваются массовой культурой. Когда, скажем, во вчерашнем фильме его стихи иллюстрируются поездом, идущим по мосту, они как бы переводятся на другой язык, на язык кино. Меня это настораживает, потому что они слишком легко переводятся на другой язык.

Не позаимствована ли эта метафора из "Горбунова и Горчакова"? Помните "Песню в третьем лице"?

"Сказал". "Сказал". "Сказал". "Сказал". "Сказал".

"Суть поезда". "Все дальше, дальше рельсы".

"И вот уже сказал почти вокзал".

"Никто из них не хочет лечь на рельсы".

[0:189/II:113]

Я хотела бы задать вам вопрос как филологу: Что порождает энергию стихотворения? Только ли тропы, ритм и синтаксис или какие-то духовные и семантические качества?

Это сложный вопрос. Попробую ответить. Для меня существен момент невидимой суггестии, которая внешне не проявляется. Стих возникает из суммы тоски и отрицания. Эта тоска может быть разных оттенков, это может быть радостная тоска, это может быть черная тоска, но это всегда тоска и отрицание того состояния, в котором я нахожусь сейчас, пре-бываю в каком-то бытовом, физическом смысле.

Отрицание или преодоление?

Может быть, и преодоление, но, если уж говорить точно, скорее отталкивание. Возникает некая мелодическая структура, не заполненная словами. Это даже не ритмика, а это просто мычание, мелодика, то, что иногда довольно сложно оформить метрически. Для меня сложно. И основным элементом этого ритма становится для меня дыхательный момент. Строфа складывается как некая дыхательная фигура. Как правило, я пишу строфами, хотя сейчас немножко иначе. Я отказался от знаков препинания для большей свободы прочтения. Итак, скажем, возникает, условно говоря, некое особое дыхание. Я начинаю писать с того момента, когда я знаю, что точно такого дыхания у меня не было, не было такой дыхательной фигуры. Затем появляются инструментированные отрывки слов, то есть какие-то группы согласных, гласных, еще не имеющих смысла. Слово развивается как бы само по себе, вегетативно, что ли. При этом я замечаю, что, чем больше свободы в инструментальном движении, тем жестче идет развитие смысла. Смысл обнаруживается только уже к концу работы над стихотворением. Иными словами, само движение смысла оказывается результатом музыкально-дыхательного движения. И я с удивлением обнаруживаю, что я написал нечто осмысленное. Это всегда очень интересно, потому что в принципе, если нет неожиданного замыкания всех элементов, бессмысленных, мычащих, если они не складываются в единый, нерас- членяемый кристалл смысла, в некое геометрико-семантическое целое, то стихотворение не получается, и я его оставляю, отбрасываю.

Значит ли это, что вас ведет не язык, а какая-то другая, не лингвистическая гармония?

Язык тоже, но язык в каком смысле?. Главным приемом, которым я пользуюсь, является не метафора, а полисема. Это вообще довольно редкий род поэзии, можно говорить, наверное, о поэзии а-метафорической. Метафора возникает за счет внутреннего столкновения различных уровней и значений одного слова с другим. Полисема — это учитывание значений одного слова во всем спектре его семантического поля. Если слово это "я", то метафора строится как отношение "я" — "ты", а полисемия как отношение "я" — "Я". Этим типом коммуникации никто, как мне кажется, не занимался.

Ну, а Хлебников?

Да, Хлебников. У него все-таки другое. Скорее омонимия, прием ложной этимологии, игра псевдоомофонами, когда поэтическое обнаружение смысла строится на аналитическом расчленении слова, фразы и т.д. Но такой язык фрагментарен, разорван при видимой непрерывности. Это язык языческого культа, где степень символической свободы выше, чем, скажем, в христианстве, но где нет реального освобождения слова, как это происходит, когда оно, как бы осознавая свою греховную природу, оказывается в жестких условиях вертикальной игры внутри полисемы. Это, собственно говоря, лабораторные условия, в которых слову "трудно" — невнятный синтаксис, архаическая лексика, доведение до абсурда. Но смысл слова раскрывается именно в этих жестких, необычных условиях, а не в речевых условиях обыденного бытования слова. А дальше слово распадается так же, как у Хлебникова, распадаются, соединяются, меняются местами согласные, то есть инструментовка, о которой я говорил, строится за счет движения этих элементов. И это движение идет уже само по себе, независимо от меня.

То есть вы ставите слово, как Бродский человека, в какие-то экстремальные экзистенциальные ситуации?

Да, абсолютно так: в экстремальные экзистенциальные ситуации. И слово переживает трагедию, умирает. Поэтому я могу допустить то, чего не может допустить Бродский, плохие строчки, плохие стихи. Для меня это не важно, потому что они поглощаются контекстом воскресающего и воскрешающего слова. Наоборот даже, иногда я сознательно иду на это, допускаю высказывания на грани банала, на грани пошлости именно потому, что сейчас это наиболее острый и сильный прием.

Этим пользуется и Бродский, хотя здесь я вижу у вас и схождения и расхождения. В то время, как вы делаете ударение на слове, Бродский печется обо всем языке, ибо для него, цитирую, "язык важнее, чем Бог, чем природа, важнее, чем что-либо ни было для нас как биологического вида"[286]. В какой мере вы разделяете подобную точку зрения на язык?

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Бродский глазами современников"

Книги похожие на "Бродский глазами современников" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Валентина Полухина - Бродский глазами современников"

Отзывы читателей о книге "Бродский глазами современников", комментарии и мнения людей о произведении.