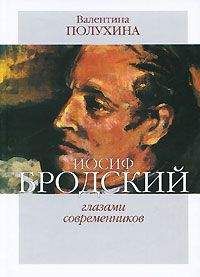

Валентина Полухина - Бродский глазами современников

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Бродский глазами современников"

Описание и краткое содержание "Бродский глазами современников" читать бесплатно онлайн.

«Величие Иосифа Бродского как поэта связано с его предположением, что жизнь должна измеряться требованиями искусства, но не наоборот. Эти беседы демонстрируют, что его дружба оказывает равно возвышающее и стимулирующее воздействие на одаренных современников. Бродский возник как своеобразный озонный слой, сам по себе предохраняющий и увеличивающий вероятность поэтической жизни в наше время. Беседы, действительно, исполнены жизни и весомо свидетельствуют о высокой силе Иосифа.»

Шеймус Хини,

лауреат Нобелевской премии по литературе (1995)

Данная реформа — не первое и не третье. Данная реформа — второе. Ее сходство с первым заключается в том, что на перегруженный фасад столь же неприятно смотреть, как и на казарму. Своим же происхождением она, по сути, обязана неправильному пониманию третьего... Ибо функция, обладающая собственной пластикой, стремится освободиться от лишних элементов, в которых она не нуждается, стремится к превращению формы в свое стопроцентное выражение.

Говоря проще, письмо должно в максимальной степени выражать все многообразие языка. В этом цель и смысл письма, и оно имеет к этому все возможности и средства.

Разумеется, современный язык сложен, разумеется, в нем многое можно упростить. Но суть упрощений состоит в том, во имя чего они проводятся. Сложность языка является не пороком, а — и это прежде всего — свидетельством духовного богатства создавшего его народа. И целью реформ должны быть поиски средств, позволяющих полнее и быстрее овладевать этим богатством, а вовсе не упрощения, которые, по сути дела, являются обкрадыванием языка.

Организаторы реформы объясняют возражения против нее гипнозом привычки. Но если вдуматься, залог живучести своих предполагаемых преобразований они видят не в чем ином, как в возникновении новой привычки.

Это процесс бесконечный. В конце концов, можно перейти на язык жестов и к нему привыкнуть. Неизвестно, будет ли это прогрессом, но это определенно проще, чем раздумывать, сколько "н" ставить в слове "деревянный". А именно к простоте стремятся инициаторы реформы. Сказанное, конечно же, крайность, но этой крайности в то же время, нельзя, к сожалению, отказать в известной логической последовательности.

Форма не влияет на функцию, но изуродовать ее может. Во всяком случае — создать превратное представление. Утилитаризм и стандартизация, повторяем, столь же вредны, как перегрузка деталями. Манеж, лишенный колонн, превращается в сарай; колоннада функциональна: она играет роль подобную фонетике. А фонетика — это языковой эквивалент осязания, его чувственная, что ли, основа. Два "н в слове "деревянный" неслучайны. Артикуляция дифтонгов и открытых гласных даже не колоннада, а фундамент языка.J,Злополучные суффиксы — единственный способ качественного выражения речи.

"Деревянный" передает качество и фактуру за счет пластики, ,растягивая звук как во времени, так и в ^пространстве,. "Деревяный" ограничен порядком букв и смысловой ассоциацией, никаких дополнительных указаний и ощущении слово не содержит.

Разумеется, можно привыкнуть — и очень быстро — к "деревяному". Мы приобретаем в простоте правописания, но потеряем в смысле. Потому что — "как пишем, так и произносим" — будем произносить на букву (на звук) меньше, и буква отступит, унося се собой всю суть, оставляя графическую оболочку, из которой ушел воздух.

В результате мы рискуем получить язык, обедненный фонетически и семантически. При этом совершенно непонятно, во имя чего это делается Вместо изучения и овладевания этим кладом — пусть не скоропалительного, но сколь обогащающего! — нам предлагается линия наименьшего сопротивления, обрезание и усекновение, этакая эрзац-грамматика. При этом выдвигается совершенно поразительная научная аргументация, взывающая к примеру других славянских языков и апеллирующая ж реформе 1918 г. Неужели же непонятно, что другой язык, будь он трижды славянский, это прежде всего другая психология, и никаких аналогий быть не может. И неужели сегодня в стране такое же катастрофическое положение с грамотностью, как в 1918 году, когда, между прочим, люди сумели овладеть грамматикой, которую нам предлагают упростить сегодня.

Язык следует изучать, а не сокращать. Письмо, (буквы должны в максимальной степени отражать все богатство, все многообразие, всю полифонию речи. Письмо должно быть числителем, а не знаменателем языка. Ко всему, представляющемуся в языке нерациональным, следует подходить осторожно и едва ли не с благоговением, ибо это нерациональное уже само есть язык, и оно в каком-то смысле старше и органичней наших мнений. К языку нельзя применять полицейские меры: отсечение и изоляцию. Мы должны думать о том, как освоить этот материал, а не о том, как его сократить. Мы должны искать методы, а не ножницы. Язык это великая большая дорога, которой незачем сужаться в наши дни".

Подписал он это послание "архитектор Кошкин", лишний раз демонстрируя свою любовь к котам. Но любопытно, насколько явно эти соображения почти тридцатилетней давности связаны с его сегодняшними суждениями о языке. Все завязалось тогда...

После Нобелевской премии Бродскому и там, и здесь говорили, что это "премия всему нашему поколению", это "монумент самому русскому языку"[111].

Я с этим совершенно не согласен. Но я хочу закончить предшествующую нашу общую мысль относительно того, что вот так же, как те люди, которых я назвал — можно назвать еще другие имена, — Иосиф ввел в поэзию некий языковой пласт, точнее, он очень многое соединил. В очередной раз в русской культуре, в русском языке поэт очень многое соединил. Просто он осуществил тот же принцип, которым пользовались и Пушкин, и Пастернак — введение новых пластов на новом уровне. Тут можно спорить: он будет отрицать свои заслуги, вы будете настаивать на его заслугах. Это некая данность, а уж чья заслуга... Есть ли это процесс развития языка, который говорит через своего поэта, или поэт неким волевым усилием все-таки дает толчок дальнейшему развитию языка — это вопрос, подлежащий дискуссии, но есть некая данность, ют языковой сплав необычайно разнородных элементов, которым пользуется Иосиф, особенно в последние 15 лет, но который в зародыше существовал и раньше, — это лексическая дерзость, на которую решаются немногие и которая была уже в зачатке в его ранних стихах. Вот это, очевидно, и следует считать заслугой — новое лицо языка, скажем так, которое увидел он и описал в естественных для него формах и в свойственной ему методике.

Упоминание имен Пушкина и Бродского в одном контексте случалось уже не раз. Вы, конечно; читали статьи на эту тему[112]. Одни считают сравнение Бродского с Пушкиным кощунственным, другие видят параллель Пушкин—Бродский лингвистически, если не исторически, обоснованной, третьи говорят, что это сравнение совершенно для Бродского не комплиментарно и ни к чему не ведет. Что вы скажете по этому поводу?

Вообще в культуре, по-моему, вполне правомочно сравнивать все со всем, если это элементы одной системы. Но Пушкин... тут есть особый счет и особая ответственность. Я ничего кощунственного в этом сравнении не вижу. Я вообще терпеть не могу это слово, потому что проще всего отмахнуться! от чего угодно, употребив этот неопределенный ныне термин. Это сравнение вполне правомочно. Тут, конечно, много оговорок, которых я в полной мере делать не буду, это совершенно невозможно, иначе мы утонем в оговорках. Естественно, сфера деятельности Пушкина: была несколько иной. Ему приходилось, это общее место, создавать жанры, в совершенно точном смысле этого слова. И вообще очень многое приходилось создавать впервые. Все-таки русская литература в 60-е годы этого века была в несколько более устроенном виде, чем в начале XIX века. Так что. и задачи несколько иные стояли. Но, тем не менее, Бродский обозначил очередной качественный рывок. Естественно, не он один. В' это время, в конце 50-х, в начале 60-х велась очень серьезная работа рядом разных поэтов, идеологически и человечески далеких друг от друга, хотя все они были очень порядочные люди. Например, можно наугад Слуцкого назвать, который делал довольно серьезные вещи.

Его называет и сам Иосиф[113].

Да. А если говорить о Ленинграде, то это четверка, классическая группа: кроме Иосифа — Рейн, Найман и Бобышев, работа которых отнюдь не оценена и подлежит специальному исследованию. Это, конечно, Кушнер, разрабатывающий свой, совершенно особый пласт языковой культуры. В данном же случае мы говорим о Бродском, и это совершенно не случайно. Он очень многое сконцентрировал в себе и, может быть, резче, чем кто бы то ни было, обозначил рубеж. Вообще поэт такого масштаба всегда обозначает рубеж и поэтому он легко узнаваем. Это знак не только исследователям, но и современникам. Кто хочет видеть, тот видит. Бродский обозначил рубеж, так же, как в свое время обозначил рубеж Пушкин. Вполне бесплодное занятие сравнивать масштабы, говорить, кто больше сделал. В конце концов, Иосиф работает, и у него достаточно возможностей в конструировании новых жанровых подвидов, которые могут стать особыми жанрами. Если Пушкин фактически создал жанр русской поэмы, то и Бродского уже в начале 60-х обозначился в общем-то новый поэтический жанр — большое стихотворение. "Петербургский роман" [I:64-83], "Шествие" [С:156-222/I:95-149] — это одно дело, а вот "Большая элегия Джону Донну" [С:130-36/I:247-51], "Холмы" [С:123-29/I:229-34], "Исаак и Авраам" [С:137-55/I:268-82] и "Горбунов и Горчаков" [0:177-218/II:102-38] — это не поэмы. Это развернутые на огромном пространстве стихотворения. И построены они как стихотворение, вне зависимости от того, балладного ли оно типа, как "Холмы", или сквозной диалог с подспудным, неявным смыслом, как "Горбунов и Горчаков" или "Исаак и Авраам". Это не существенно. Это совершенно особый тип, им придуманный[114]. И он объясняет необходимость этого раската, почти бесконечного стихового пространства для втягивания, для поглощения читательского сознания, которое не захватывается, как он считает, ограниченным стиховым пространством. Нужны, может быть, утомительные длинноты, завораживающие. Это некая новая магия. Это тоже имеет отношение к проблеме языка, к проблеме повторов, к проблеме протяженности такого чисто языкового пространства, когда уже даже и смысл не явен, а играют роль сами по себе слова, фонетика, ритмика и т.д. Тут можно вспомнить одический сомнамбулизм Ломоносова...

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Бродский глазами современников"

Книги похожие на "Бродский глазами современников" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Валентина Полухина - Бродский глазами современников"

Отзывы читателей о книге "Бродский глазами современников", комментарии и мнения людей о произведении.