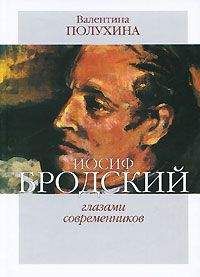

Валентина Полухина - Иосиф Бродский глазами современников (1995-2006)

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Иосиф Бродский глазами современников (1995-2006)"

Описание и краткое содержание "Иосиф Бродский глазами современников (1995-2006)" читать бесплатно онлайн.

Жизнеописания Иосифа Бродского не существует, несмотря на вполне закономерный интерес читателей к его личности и судьбе.

Книга «Иосиф Бродский глазами современников (1996–2005)» в известной степени восполняет этот пробел в истории культуры XX века.

Читатель видит поэта глазами его друзей, переводчиков, издателей из России, США, Англии, Франции, Италии, Польши, Швеции, Израиля. В итоге создается широкая картина жизни Иосифа Бродского в разные периоды. Читатель получает представление о личности одной из самых ярких и загадочных фигур последних десятилетий русской и мировой культуры.

Валентина Полухина — профессор Кильского университета (Англия), специалист в области современной русской поэзии, автор ряда работ о творчестве Иосифа Бродского «Joseph Brodsky: A Poet for Our Time» (CUP, 1999), «Brodsky Through the Eyes of his Contemporaries» (London: Macmilan, 1992) (расширенные русские версии: «Бродский глазами современников» (СПб.: Журнал «Звезда», 1997) и «Словарь тропов Бродского» (совместно с Юлей Пярли; Тарту, 1995)). Редактор (совместно с Львом Лосевым) сборников статей: «Brodsky's Poetics and Aesthetics» (London: Macmilan, 1999) (русская версия: «Как работает стихотворение Бродского» (М.: НЛО, 2002)). В качестве гостевого редактора журнала «Russian Literure» (Амстердам) подготовила два специальных номера, посвященных Бродскому: «Brodsky Genres» (1995), «Brodsky as a Critic» (2000). Составитель «Большой книги интервью Бродского» (М.: Захаров, 2000, 3-е изд. — 2005), двуязычных сборников стихов Ольги Седаковой (1994), Олега Прокофьева (1995), Д. А. Пирогова (1995), Евгения Рейна (2001).

О том, что его допрашивали в КГБ по ленинградскому "самолетному делу", я не знал. Он об этом мне не говорил. Вот по среднеазиатскому "самолетному", но это же пятидесятые годы.

Есть тут еще один момент: если попытаться дать Иосифу предельно обобщенную характеристику, ее можно сформулировать в одной фразе — он был человек достойный. И держался с достоинством, в любой ситуации. А себя ловлю на том, что имею десяток разных лиц: здесь — директор, там — подчиненный, тут общаюсь на своем уровне, на родительском собрании в школе — отец, а на трассе с инспектором ГАИ — нарушитель и т. д. И всюду выступаешь в новой роли: при этом пьеса — говно, режиссер — мудак, актеры — дебилы, каждый тащит одеяло на себя. И ты им под стать, потому что играешь этот спектакль и в разных амплуа на сцену выходишь. А вот Иосиф был всегда в одном образе и не перестраивался в зависимости от обстоятельств. Он был предельно цельный человек. Граней много, а образ один. Этому можно позавидовать. И не меньше, чем таланту: ибо талант от Бога, а это от себя самого. С возрастом становишься консервативным и уже не перестраиваешься под собеседника; с годами методом сравнения, проб и ошибок, по "гамбургскому счету" устанавливаешь свой истинный уровень, или как нынче говорят — рейтинг. А Иосиф уже в двадцать лет свой уровень знал. А когда ему стукнуло двадцать пять, это знали многие.

Это весьма любопытно, что вы рассказали о письме Бродского Брежневу. Следовательно, его письмо Брежневу при отъезде из СССР было не первым.

Да, не первое. Не знаю, отправил ли он его, но то, что оно было написано, могу засвидетельствовать, потому что читал.

Так все-таки была эмиграция или высылка? Были ли у Бродского желания и попытки уехать из СССР еще до 1972 года?

Да, были. В 1968 году, видимо, это было связано с любовью к английской девушке[34]. Учитывая его сложную личную жизнь, я никогда не спрашивал его ни о Марине, ни о других женщинах, хотя что-то на глазах происходило, что-то от Рейна знал, но самого Иосифа об этом не спрашивал. Знаю только, что брак как бы должен был состояться, но в соответствующих органах тоже об этом знали и девушку в Союз не пустили. Тогда у него и появилось желание оказаться за границей для того, чтобы… И в том же 1968-м он меня спрашивал: если он наймется на рыболовное судно, что не так сложно было, то можно ли в узком проливе (Каттегат, Скагеррак) спрыгнуть и доплыть до берега. Я ему сказал, что это совершенно безнадежный вариант.

Особенно учитывая, что плавать Иосиф не умел!

Я даже не спрашивал, умеет ли он плавать, но это дохлое дело: во-первых, тебя могут с судна уложить или достать: спустить шлюпку, догнать. И даже если это сделать ночью незаметно, то два километра в холодной воде — это вариант самоубийства. Такой разговор был.

А когда он уезжал в июне 1972 года, вы были в Ленинграде?

Нет, я с ним последний раз виделся в марте 1972-го.

Скажите пару слов о том, как вас готовили в космонавты.

Луной я занимался давно. Сначала это было хобби, потом мне дали договорную работу, а в 1966 году после нескольких "лунных" публикаций в ведущих отечественных и зарубежных изданиях предложили переехать в Москву, в Институт космических исследований (ИКИ). Я согласился и прилетел договариваться. Когда все согласовали, я спросил: "А где будет институт?", полагая, что где-то под Москвой. Но услышал: "Станция метро Калужская!" Тогда я как-то увял, поскольку Москву, да и вообще города (кроме Петербурга, разумеется) не люблю. Посоветовался с моим учителем по Луне, А. В. Хабаковым, который сказал: "В ИКИ вас рекомендовал я, но работы там ближайшие два года не будет, институт-то еще не построен, есть только решение Правительства о создании, и значит, года два там будут делить деньги, бороться за должности и т. п. У вас есть возможность на Камчатке работать по этому направлению?" — "Есть", — говорю. "Ну вот и работайте, — сказал он, — работа себя всегда покажет". И начал я выполнять договорные работы "по лунной тематике" с ИКИ, а также институтами и КБ военно-промышленного комплекса.

А в 1968-м профессор Черкасов, который занимался физико-механическими свойствами лунных пород и работал со своей аппаратурой на выбранных мной вулканических площадках, сказал: "Генрих, сейчас идет набор научного состава на станцию "Салют". По научным и физическим данным вы подходите, отправьте заявление и документы". Спрашиваю: "На чье имя заявление и какие документы?" Отвечает: "На имя Келдыша. А впрочем, вас Виноградов (вице-президент Академии наук) знает, тогда на его имя: заявление, анкету и характеристику". Я написал, отправил, но не думал, что этому будет дан ход. Однако через три месяца пришла открытка- вызов. Прилетел, прошел амбулаторную комиссию, два-три дня — все нормально, и тогда поместили в стационар. Там пробыл месяц и тоже все прошел. Может, потому, что относился к этому не слишком серьезно. Для многих, проходивших комиссию вместе со мной, в основном сотрудников конструкторских бюро, кандидатов на места борт-инженеров, — пройти комиссию и попасть в категорию "спецконтингент" — это — свет в окне, большой шаг в карьере. А у меня отношение к этому было почти спортивное, да и я, по тогдашним понятиям медиков, для спецконтингента был человек старый: тридцать три года, а для космоса им нужна была перспектива лет на десять-пятнадцать. Но с другой стороны, космонавт- исследователь должен быть кандидатом наук, а тогда в геологии мало кто раньше сорока защищался. Одним словом, оставляют меня на центрифугу, еще на месяц. Я говорю, что не могу задерживаться, командировка кончается, у меня луноход и прочее. Они: "Как это не могу? Сейчас телеграмму пошлем, и будете сидеть столько, сколько надо". Еле-еле упросил. Оказалось, что медицинскую комиссию проходит у них один из пятидесяти двух, а из прошедших выдерживают центрифугу двое из пяти, то есть в среднем: один из ста двадцати пяти, а за год клиника может пропустить не более двухсот, каждый прошедший на счету.

После медкомиссии направили на беседу к референту Келдыша. Просмотрел он мои бумаги и говорит: "А почему вы не оформились?" Я не понял, говорю: "У меня допуск есть и все документы в порядке". Он уточняет: "А почему вы не в партии?" Отвечаю: "Партия — это большая ответственность, то да се, а потом научных работников в партию не принимают". Он: "Не валяйте дурака! Чтобы осенью на центрифугу приехали с документами". Вышел от него и не знаю, что делать. Спросил совета у двух друзей, совершенно антиподальных по своему "социально-профессиональному статусу", — у Андрея Битова, члена Союза писателей, которого полагали надеждой русской литературы, и у Иосифа, внесоюзного, не- публикуемого, отбывшего срок. Оба ответили по сути одинаково. Андрей сказал: "Система умнее и тоньше, чем мы думаем. Полагаем, что партийность, национальность, семейное положение, моральный облик определяют и т. п. Ан нет: вот русский, партийный, семейный, морально устойчивый, а за кордон не пускают, а вот — еврей, и беспартийный, и разведенный, и бабник, а везде ездит. Потому что тот не наш, а этот наш. Система безошибочно определяет: наш — не наш. Вот и все. Ты не писатель, не режиссер, не артист. Ты вулканолог, а наука — субстанция объективная и давить по партийной линии на тебя не станут. В каждой игре свои правила: так что — давай!" Примерно то же самое было и с Иосифом. Он не был диссидентом в принятом смысле этого слова, но для власти предержащей был "не наш". Он был другой, но они этого не понимали — двоичная система мышления: черное/ белое, чет/нечет, "кто не с нами, тот…" и т. д. Иосиф, кстати, сказал хорошие слова про Слуцкого и Окуджаву (коммунистов), а к проблеме моей отнесся с юмором и, помянув Париж и моего тезку, добавил: "Ты будешь первым евреем, которого поцелует Подгорный". Поскольку тогда встречали космонавтов с поцелуями руководителей страны и ковровой дорожкой на Красной площади и в Кремле.

Иосиф расспрашивал меня про детали медицинских испытаний, про центрифугу; про то, что со мной делали целый месяц, ведь вращения, центрифуга только раз в неделю; о снах во время испытаний, о лунной программе, которую я писал. Вообще Иосиф хотел знать все.

Вам известно, как он относился к своему еврейству?

У меня такое впечатление, что почти никак. Ведь бывает так: идет некий постоянный звук, шум, и ты его не слышишь, точнее, перестаешь слышать, он уходит в подсознание, возникая в сознании, когда кончился, когда "тишина, ты лучшее из того, что слышал". Так и еврейский комплекс — производная государственного антисемитизма, существовал тогда в подсознании как данность и обсуждался только в случаях беспредела, то есть выхода за некие "установленные границы". А в круге личного общения эта тема возникала разве что в анекдотическом плане. Другое дело, когда входишь в контакт с госучреждениями, партией, КГБ, МВД. Тогда вспоминаешь, who is who, а не вспомнишь — напомнят. Но на Камчатке, где проработал почти двадцать пять лет, от подобных комплексов я был избавлен. Эпиграфом если не к жизни, то к выбору места жительства поставил бы его строки:

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Иосиф Бродский глазами современников (1995-2006)"

Книги похожие на "Иосиф Бродский глазами современников (1995-2006)" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Валентина Полухина - Иосиф Бродский глазами современников (1995-2006)"

Отзывы читателей о книге "Иосиф Бродский глазами современников (1995-2006)", комментарии и мнения людей о произведении.