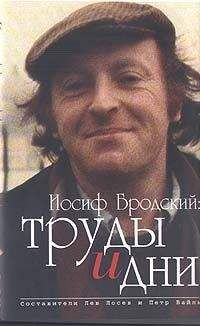

Петр Вайль - Иосиф Бродский: труды и дни

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Иосиф Бродский: труды и дни"

Описание и краткое содержание "Иосиф Бродский: труды и дни" читать бесплатно онлайн.

Книга состоит из пяти разделов, в свободной, неакадемической форме раскрывающих стороны жизни и творчества поэта, которые почти или вовсе неизвестны в России. “О Пушкине и его эпохе” — “взаимоотношения” Бродского с отечественной классикой. “Поэт на кафедре” — его преподавательская и просветительская работа в США. “В Англии” — ряд бесед о русском поэте с видными британскими литераторами (И.Берлин, Дж. Ле Карре и др.). “Мемуары и заметки” — воспоминания друзей из России, Америки, Европы. “Нобелевский круг” — авторы и персонажи этого раздела: Ч.Милош, Д.Уолкот, О.Пас, Ш.Хини.

Очень долго обсуждали план его приезда в Россию. Об этом уже сказано раньше. Я объяснял ему, что одной поездкой тут не обойдешься. Затем, в телефонном разговоре, он сказал, что у него на эту затею (организация фонда и журнала) нет сил.

Говорили о Чехове (я) и о Тургеневе (он). Пересказывал мне рассказ Тургенева “Конец Чертопханова”, который когда-то рекомендовала ему прочесть Ахматова (недавно я прочел этот рассказ, в изложении Бродского он мне больше понравился).

А 10 декабря в Нью-Йорке состоялся мой поэтический вечер, и Бродский вел его. Он предупредил меня, что у него “побаливает слева” и поэтому он уйдет после первого отделения. В своем выступлении он, между прочим, сказал: “Кушнер поэт горацианский, то есть в его случае мы сталкиваемся с темпераментом и поэтикой, пришедшей в мировую литературу с появлением Квинта Горация Флакка и опосредованной у Кушнера в русской литературной традиции... Если можно говорить о нормативной русской лексике, то можно, я полагаю, говорить о нормативной русской поэтической речи. Говоря о последней, мы будем всегда говорить об Александре Кушнере”.

Сравнение с Горацием показалось мне, конечно, очень лестным, но смешным, и если я привожу эту выдержку из его речи, то потому, что она явно имеет отношение к моей статье о его отступлениях от нормативной лексики и причине нашей размолвки.

Он был необычайно ласков и мил в этот вечер, добродушен, в перерыве подошел ко мне и сказал: “Почитай им что-нибудь попроще. Понимаешь, люди весь день работали... Прочти им “Дунай”, “Дворец”.

Ничего себе, — подумал я, — да эти стихи я никогда не читаю на публику, потому что они из самых сложных. И еще подумал: а сам-то он что читает в аудитории? Да он вообще не заботится о слушателе и не считается с ним. Читает то, что считает нужным: в зале всегда найдутся несколько человек, способных расслышать и понять все, как надо.

Есть фотография, я получил ее от художника Михаила Беломлинского ровно через год, в январе 1996: мы стоим, улыбаемся друг другу, он держит в руках сигарету, еще не зажженную (курить ему нельзя), и, наверное, произносит эту фразу “Прочти им “Дунай”, “Дворец”. То был последний раз, что мы виделись, а тогда казалось, даст Бог, увидимся опять.

Был еще один, последний разговор по телефону, в январе 1995, перед нашим отъездом из Нью-Йорка в Россию. Он говорил мне о своих переводах из Еврипида, сказал, что я смогу по приезде в Петербург взять их у Гордина и прочесть, что я и сделал — и потом написал ему письмо о том, как они мне понравились, и вовсе это не перевод, а прекрасные его стихи, блестящая стилизация.

А тогда, в телефонном разговоре, мы еще говорили о переводах Анненского, я рассказал ему о Пицунде (Колхиде), где на курортном пляже сооружено нечто вроде “памятника” Медее — из местного гранита. Я говорил ему, как много он значит для меня, как я благодарен ему за выступление на моем вечере, а он сказал, что относится к моим стихам “еще лучше, чем говорил о них на выступлениях”.

И, уже заканчивая разговор, он опять вдруг вернулся к “Письму в оазис”. Было видно, что эти стихи ему нравятся. И все-таки он сказал, что окончательно отменяет намерение их опубликовать: “Прости, Александр. Забудь об этом навсегда”.

Теперь я публикую эти стихи, уже без его ведома. (Как я узнал совсем недавно, уже в мае, это стихотворение вошло в его последнюю книгу.)

Приезжая в США, я звонил ему — и, поскольку мы не виделись по году, а то и больше, мой звонок был для него неожиданным, он бывал рад мне — и не скрывал этого. Обо мне и говорить нечего!

Однажды он позвонил мне в Петербург из Италии, от волнения я не знал, о чем его спросить и что сказать. И вот спросил: “Иосиф, что ты сейчас видишь в окне?” (все-таки звонил он из Италии). — “Э...Э... — он запнулся, возможно, повернулся к окну и, по-видимому, ничего в окне интересного не увидел, — знаешь, Милан... ничего особенного...” — Позже, побывав в Милане, одном из самых будничных и деловых итальянских городов, я его понял.

Уже никогда не позвонит. А может быть, сейчас, когда я это пишу, я как раз и говорю с ним, и внятней, толковей, чем по телефону.

Мне кажется, он жил в Нью-Йорке слишком напряженной, интенсивной жизнью: надо было соответствовать своему статусу и чужим ожиданиям, быть, что называется, на высоте, в форме, первенствовать, поддерживать любой разговор, в том числе и бессмысленный, а еще отвечать на звонки, письма, исполнять просьбы. И преподавание, и выступления, симпозиумы. А ведь хотелось еще писать стихи, прозу — и доказывать каждый раз свою творческую состоятельность, чемпионские возможности.

Он пил кофе, курил, постоянно взнуздывал себя, не давая себе поблажки. “Александр, ты не представляешь, как все это утомительно”, — говорил он мне в 1994 году.

Зашел как-то разговор об Италии, он сказал: хорошо бы создать нечто вроде дома отдыха для русских поэтов — в Италии, найти для этого средства, купить небольшой дом в тихом месте, может быть, на морском берегу. То не была маниловщина, вовсе нет, то была мечта об отдыхе, творческом отдыхе, обители “трудов и чистых нег”.

Он начинал ослепительно, он наращивал мощь, он внес в русскую поэзию новую поэтическую интонацию — ее не спутаешь ни с какой другой, — и это самое главное и самое трудное. У каждого настоящего поэта — своя интонация, но столь явной, оригинальной, распознаваемой с первых слов — в нашей поэзии давно не было. Как это у Блока? “Приближается звук. И покорна щемящему звуку,/ Молодеет душа...” Вот так молодеет душа, стоит прозвучать стихам Бродского, неважно где: наяву или только в моем сознании.

Эти новые интонационные возможности русского стиха, открытые им, сегодня тиражируются в огромном количестве подражателями, не понимающими, что Бродскому подражать нельзя. И потому нельзя, что он наш современник, то есть слишком близко стоит к любому пишущему, и потому, что эта новизна слишком явная, яркая, моментально узнаваемая: на ней лежит его печать. Все стихи, написанные в его манере, мы узнаем безошибочно: это, говорим, Бродский.

Только в обход, только пролетая по касательной к такому поэту, можно сделать в поэзии нечто свое.

Мой друг Е.Рейн на вечере в Нью-Йорке, состоявшемся на третий день после похорон, объявил об отмене Бродским “итальянских звуков” в нашей поэзии. С этим невозможно согласиться. “Слаще пенья итальянской речи/ Для меня родной язык,/ Ибо в нем таинственно лепечет/ Чужеземных арф родник...” И это подспудное, таинственное, врожденное мелодическое звучание русского стиха и языка отмене не подлежит. Можно лишь предложить другое звучание, как его уже предлагали нам Маяковский и Цветаева, каждый по-своему, неподражаемо и неповторимо.

Все мы еще помним, какое количество поэтов тридцатых—сороковых годов устремилось по лесенке, предложенной Маяковским, и что из этого получилось. К слову сказать, родись сегодня молодой поэт, способный обратиться к Батюшкову с его “итальянскими звуками”, — его ждали бы замечательные перспективы.

Говоря о стихе Бродского, следует сказать и об эволюции этого стиха. От правильных ямбов и трехсложников он уже к концу шестидесятых перешел на дольники и тактовики:

Я не занят, в общем, чужим блаженством.

Это выглядит красивым жестом.

Я занят внутренним совершенством:

полночь — полбанки — лира.

Для меня деревья дороже леса.

У меня нет общего интереса.

Но скорость внутреннего прогресса

больше, чем скорость мира —

а в семидесятые писал уже почти исключительно ими. Таковы “Римские элегии”:

Звуки рояля в часы обеденного перерыва.

Тишина уснувшего переулка

обрастает бемолью, как чешуею рыба,

и коричневая штукатурка

дышит, хлопая жаброй, прелым

воздухом августа, и в горячей

полости горла холодным перлом

перекатывается Гораций...

или “Венецианские строфы”: “Смятое за ночь облако расправляет мучнистый парус...” и др.

Таким стихом так много никто не писал до него, дольники ранней Ахматовой совсем иные:

Память о солнце в сердце слабеет.

Желтей трава.

Ветер снежинками ранними веет

Едва-едва...

Не Ахматова, конечно (личные отношения не всегда предполагают ученичество), а Цветаева, и не только ее мировоззрение, но и отчасти поэтика — имели для него значение. И в своем эссе “Об одном стихотворении” он сам исчерпывающе сказал об этом. Ее “Новогоднее”, столь любимое им, — безусловное тому подтверждение.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Иосиф Бродский: труды и дни"

Книги похожие на "Иосиф Бродский: труды и дни" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Петр Вайль - Иосиф Бродский: труды и дни"

Отзывы читателей о книге "Иосиф Бродский: труды и дни", комментарии и мнения людей о произведении.