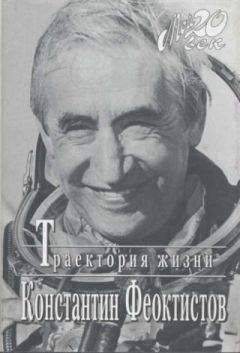

Константин Феоктистов - Траектория жизни. Между вчера и завтра

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Траектория жизни. Между вчера и завтра"

Описание и краткое содержание "Траектория жизни. Между вчера и завтра" читать бесплатно онлайн.

Автобиографическая повесть летчика-космонавта СССР, Героя Советского Союза, доктора технических наук, профессора Константина Петровича Феоктистова (1926–2009).

Объем станции ограничен, и если его не очищать регулярно, станция окажется загроможденной. В отсеке компонентов дозаправки размещаются два бака с горючим, два бака с окислителем, баллоны со сжатым воздухом (для наддува станции) и азотом (для наддува баков с топливом при его передавливании в объединенную двигательную установку станции), пневмо- и гидроавтоматика (редукторы давления, клапаны, датчики и тому подобное). Компоненты, размещенные в баках, химически агрессивны и ядовиты для человека, и поэтому недопустим какой-либо контакт их паров (например, в случае потери герметичности баков, магистралей и прочего) с жилым отсеком, а следовательно, и с грузовым отсеком. Поэтому отсек компонентов дозаправки негерметичен; магистрали, идущие к заправочным разъемам на стыковочном узле, проложены по наружной поверхности. Аналогично магистрали, идущие от заправочных разъемов станции к бакам объеденной двигательной установки, проложены снаружи промежуточной камеры в негерметичном агрегатном отсеке станции. Кроме топлива для двигательной установки в этом отсеке размещаются и баки с водой для экипажа. Всего в этот отсек можно заправить до тонны топлива, газа, воды.

Приборно-агрегатный отсек близок по конструкции и составу аппаратуры и оборудования, размещаемого в нем, к аналогичному отсеку корабля «Союз».

Телевидение не раз показывало нам процесс разгрузки «Прогрессов» экипажем станции. Никакой механизации не требуется. Регенераторы и блоки аппаратуры плывут, куда надо, от легкого толчка рукой. Но легкость эта обманчива. Веса блоки действительно не имеют, но масса и момент инерции у них остаются. Следовательно, зазеваться нельзя, иначе блок может травмировать космонавта или врезаться в приборную панель.

Новая станция была изготовлена в двух экземплярах. Оба они работали на орбите под названиями «Салют-6» (запущена осенью 1977 года) и «Салют-7» (запущена весной 1982 года).

«Салют-6» и «Салют-7» можно отнести ко второму поколению орбитальных станций. Самое главное в этих станциях то, что они стали действительно долговременными. На них высаживалось много экспедиций. Мы, инженеры, получили опыт создания, отработки и их эксплуатации. И для нас результаты их полета оказались бесценными.

Но ведь машины, техника создаются не для того, чтобы накопить опыт (это может быть целью лишь первого этапа работ, но никак не всей работы), а для того, чтобы создать нечто полезное для людей, на чьи деньги эти машины создаются. То есть в нашем случае — для нашего народа. А вот с этим по-прежнему было, мягко говоря, плохо. Конечно, мы понимали, что нужно исходить из задач, решение и выполнение которых оправдывали бы расходы и на пилотируемые полеты, и на создание кораблей и станций. И не нашли ничего лучшего, как снова приглашать желающих: вот вам место, вот вам время работы на станции, вот вам наши режимы ориентации и электропитание. Приходите и работайте.

В таком подходе был принципиальный порок. Ведь в выборе хотя бы основных целей машины, в выборе и в конструировании инструментов для достижения этих целей и заключена главная задача авторов. Ибо они наиболее заинтересованы в эффективности, в результативности своей деятельности. Хотя, конечно, можно работать и по заказу, если он внятно и разумно сформулирован. Но таких заказчиков не было (как, впрочем, и сейчас), а сами мы оказались не готовы к выполнению этой главной работы. Добровольцы, которые обращались к нам и получали место на станциях, оказались не способными ни к постановке интересных задач, ни к созданию инструментов, эффективность работы которых естественным образом связывалась бы с деятельностью экипажа станции. Впрочем, последнего требования ясно даже не формулировали. Разработчики инструментов оказывались не способными провести необходимую отработку их на земле, до полета. Как правило, все предложенное либо просто не функционировало в полете, либо эксперименты ставились неправильно, по-детски.

Примером такой очередной неудачи служит история с установкой субмиллиметрового телескопа на станции «Салют-6». Предложение исходило от группы астрофизиков Физического института Академии наук во главе с Соломоновичем.

Для середины семидесятых годов установка большого (с диаметром зеркала около 1,3 метра) телескопа для наблюдений в инфракрасном диапазоне на орбитальной станции была достаточно привлекательной, хотя и оставалось не понятным, зачем такой телескоп устанавливать на орбитальной станции. Сложность задачи создания инфракрасного телескопа заключалась в том, что приемник излучений нужно было охлаждать до температуры жидкого гелия. Это можно было сделать, либо помещая приемник в сосуд с жидким гелием (как это и делалось до последнего времени на ИК телескопах, выводимых на орбиту), либо установив на борту станции холодильную машину, способную поддерживать температуру приемника, равную 4 градусам Кельвина.

Нам хотелось внести вклад в это дело и удалось уговорить взяться за разработку и изготовление основных элементов холодильной установки директора Омского машиностроительного завода министерства нефтяного и химического машиностроения Шеина. Министра (Брехова) тоже удалось уговорить дать разрешение на эти работы (обычное дело — сначала соблазнить главного «рабочего», а потом его начальство). Проект установки был сделан в нашем КБ под руководством В. С. Овчинникова, Д. И. Григорова и С. А. Худякова. Дело в основном приходилось вести с Худяковым — он был неформальным лидером этой работы. С большим трудом (начальство наше, как обычно, вставляло, где только возможно, палки в колеса — это, можно сказать, тоже дело обычное, а главное, задача действительно была сложной) уникальную бортовую холодильную установку удалось сделать. Заводские испытания подтвердили ее работоспособность. И в полете она работала. Но мы сели в очередную калошу там, где никак не ожидали.

«Салют-6» опять понадобилось запустить к какому-то очередному торжеству (кажется, 60-летнему юбилею революции). Уже весной все, что устанавливается на станции, должно было быть поставлено на сборку и испытания. А телескоп запаздывал. ФИАН явно не успел отработать в наземных условиях оптическую схему телескопа и уж тем более телескоп в целом. Тут обычная любимая позиция нашего начальника: «Ах, вы не готовы? Снимаем с борта! Есть постановление правительства о сроках запуска, и мы его нарушать не можем». Какое величие, какая власть! Но как можно было снимать главный инструмент станции с борта? Самим обессмысливать свою собственную работу! «А это вообще не ваше дело. За запуск станции отвечаю я!» Та же стандартная картина: главный противник — твое собственное непосредственное начальство. Но и «в тылу» было не лучше. Слабый человек, Соломонович подписывал заключения о допуске к установке явно еще не готового телескопа, заключения о допуске к дальнейшим испытаниям телескопа, у которого в процессе испытаний обнаруживались неисправности, и допуск в полет явно не доработанного по выявленным неисправностям телескопа. А наши испытатели и контролеры? «Что вы от нас хотите? Мы все знать не можем! Замечание отписано? Отписано. Допуск разработчика к дальнейшим работам есть? Есть! Все. Поехали дальше!» Они стали еще более послушными, чем при Королеве. Это уже было прямое холопство. И конечно, случилось то, что и должно было случиться. Станцию запустили, инфракрасный телескоп в полете так и не заработал. И в очередной раз ничего, никаких практических результатов, которые бы оправдывали затраты и усилия, мы не получили.

Конечно, новый инженерный опыт: особенно опыт преодоления наших собственных ошибок, приема на станцию 16 экспедиций и 12 грузовых кораблей, более чем четырехлетний опыт эксплуатации станции, был получен. Но опять же это всего лишь инструментальные достижения.

В 1980 году я сделал очередную попытку участвовать в полете на станцию в связи с необходимостью ремонта системы терморегулирования — надо было вскрыть (буквально — разрезать трубки) магистрали, заполненные жидкостью, и установить новые насосы во вскрытый контур. Мысль о полетах никогда меня не оставляла, но оторваться от конструкторской работы было трудно. Годами не брал отпуск. Не покидало ощущение, что стоит отлучиться хотя бы не надолго, и с моим делом что-то случится. И это ощущение возникло не просто так.

Например, летом 1962 года я взял отпуск и уехал в Латвию. Вдруг позвонил Флеров: немедленно возвращайтесь — очередной заговор начальства. Сел в машину и уже утром был в КБ. Но все равно опоздал. Операция была уже проведена: мой Девятый отдел разделили на три части. Два отдела оставили на территории бывшего Грабинского КБ, расположенного по другую (от основной территории КБ) сторону железной дороги, а корабельные проектанты вместе со мной направлялись в главный корпус на основной территории, в проектный отдел, который до того занимался только ракетами. Королев только разводил руками. Решение принято, оформлено приказом («согласовано наверху!»), и он ничего не может поделать.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Траектория жизни. Между вчера и завтра"

Книги похожие на "Траектория жизни. Между вчера и завтра" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Константин Феоктистов - Траектория жизни. Между вчера и завтра"

Отзывы читателей о книге "Траектория жизни. Между вчера и завтра", комментарии и мнения людей о произведении.