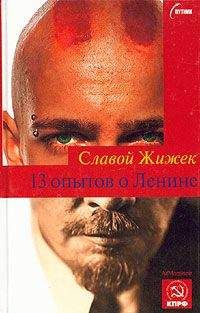

Славой Жижек - 13 опытов о Ленине

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "13 опытов о Ленине"

Описание и краткое содержание "13 опытов о Ленине" читать бесплатно онлайн.

Дорогие читатели!

Коммунистическая партия Российской Федерации и издательство Ad Marginem предлагают вашему вниманию новую книжную серию, посвященную анализу творчества В. И. Ленина.

К великому сожалению, Ленин в наши дни превратился в выхолощенный «брэнд», святой для одних и олицетворяющий зло для других. Уже давно в России не издавались ни работы актуальных левых философов о Ленине, ни произведения самого основателя Советского государства. В результате истинное значение этой фигуры как великого мыслителя оказалось потерянным для современного общества.

Этой серией мы надеемся вернуть Ленина в современный философский и политический контекст, помочь читателю проанализировать жизнь страны и актуальные проблемы современности в русле его идей.

Первая реакция публики на идею об актуальности Ленина - это, конечно, вспышка саркастического смеха.

С Марксом все в порядке, сегодня, даже на Уолл-Стрит, есть люди, которые любят его - Маркса-поэта товаров, давшего совершенное описание динамики капитализма, Маркса, изобразившего отчуждение и овеществление нашей повседневной жизни.

Но Ленин! Нет! Вы ведь не всерьез говорите об этом?!

2. Фуат Фират и Аллади Венкатеш, цит. по: Rifkin, op. cit., p. 173

3. Цит. по: Rifkin, op. cit., p. 35

4. См.: Андерсон Б. Воображаемые сообщества. Размышления об истоках и распространении национализма. М., 2001.

5. Rifkin, op cit, р 35.

6. Rifkin, op cit, p 173.

7. Цит. no Rifkin, op. cit., p. 171.

8. Попытку отстоять потенциально освободительные перспективы возникновения «многогранного субъекта» см. Robert Lifton. The Protean Self. Human Resilience in an Age of Fragmentation. Chicago: University of Chicago Press, 1999.

9. Маркс К., Энгельс Ф Соч T 4. С. 427. ** См.- Jacques Derrida. The Spectres of Marx.

10. Против ПОСТПОЛИТИКИ

Какое отношение ко всему этому имеет Ленин? Согласно господствующей долгие, годы спустя после Октябрьской революции угасание у Ленина веры в творческий потенциал масс заставило его придать особое значение роли науки и ученых, положиться на авторитет экспертов: он провозгласил «начало самой счастливой эпохи, когда политики будет становиться все меньше и меньше, о политике будут говорить все реже и реже и не так длинно, а больше будут говорить инженеры и агрономы»1. Технократическая постполитика? Ленинские идеи, что дорога к социализму пролегает через земли монополистического капитализма, могут сегодня показаться опасно наивными:

Капитализм создал аппараты учета вроде банков, синдикатов, почты, потребительных обществ, союзов служащих. Без крупных банков социализм был бы неосуществим. <…> нашей задачей является лишь отсечь то, что капиталистически уродует этот превосходный аппарат, сделать его еще крупнее, еще демократичнее, еще всеобъемлющее. <…> Это — общегосударственное счетоводство, общегосударственный учет производства и распределения продуктов, это, так сказать, нечто вроде скелета социалистического общества2.

Не является ли это более радикальным выражением марксовой идеи «всеобщего интеллекта», открыто регулирующего всю общественную жизнь, идеи постполитического мира, в котором «управление людьми» заменяется «управлением вещами»? Разумеется, легко ответить на эту цитату в духе «критики инструментального разума» и «управляемого мира» (verwaltete Welt), «тоталитарный» потенциал вписан в саму форму всеобщего общественного контроля. Легко саркастически заметить, что в сталинскую эпоху аппарат общественного управления действительно стал «еще крупнее». Более того, не является ли это постполитическое представление полной противоположностью маоистской идее о бесконечности классовой борьбы («все является политическим»)?

Однако так ли все однозначно на самом деле? Что, если заменить (явно устаревший) пример с центральным банком Всемирной паутиной, сегодняшним идеальным кандидатом на роль Всеобщего Интеллекта? Дороти Сейерс утверждала, что «Поэтика» Аристотеля на самом деле представляет собой теорию детективных романов avant la lettre3; поскольку бедному Аристотелю все же не было известно о детективном романе, он вынужден был обратиться к тем примерам, которыми располагал, — к трагедиям…4 Следуя этой логике, Ленин в действительности развивал теорию Всемирной паутины, но, поскольку он о ней не знал, ему пришлось обратиться к несчастному центральному банку. Поэтому разве нельзя сказать, что «без Всемирной паутины социализм был бы неосуществим. <…> нашей задачей является лишь отсечь то, что капиталистически уродует этот превосходный аппарат, сделать его еще крупнее, еще демократичнее, еще всеобъемлющее»? В этих обстоятельствах возникает соблазн воскресить старую, изруганную и полузабытую марксистскую диалектику производительных сил и производственных отношений. Общим местом уже стало утверждение, что, по иронии судьбы, именно диалектика похоронила реально существующий социализм: социализм не смог осуществить переход от индустриальной экономики к постиндустриальной. Одной из трагикомических жертв распада социализма в бывшей Югославии был старый коммунистический аппаратчик, дававший интервью студенческому радио Любляны в 1988 году. Коммунисты понимали, что они теряют власть, поэтому отчаянно пытались всем угодить. Когда этому старому партийцу студенты-репортеры задавали провокационные вопросы о его сексуальной жизни, он столь же отчаянно пытался доказать, что он на короткой ноге с молодым поколением. Однако единственным языком, которым он располагал, был канцелярит, в результате получилась сверхъестественно непристойная смесь — заявления вроде следующего: «Сексуальность — это важная составляющая моей повседневной деятельности. Прикосновения к промежности моей жены придают мне новые стимулы в работе по строительству социализма». А когда читаешь восточногерманские официальные документы 1970-х — начала 1980-х годов, в которых излагается проект превращения ГДР в своего рода Силиконовую долину социалистического блока Восточной Европы, не удается избавиться от ощущения того же трагикомического разрыва между формой и содержанием: хотя они полностью сознавали, что дигитализация — это дело будущего, они подходили к ней с точки зрения старой социалистической логики промышленного планирования — сами их слова выдавали то, что они не понимали, что происходит, куда ведут социальные последствия дигитализации… Однако действительно ли капитализм служит «естественной» структурой производственных отношений для цифровой вселенной? Разве во Всемирной паутине не содержится подрывной потенциал, угрожающий самому капитализму? Не является ли урок монополии «Майкрософт» ленинистским уроком: вместо борьбы с монополией при помощи государственного аппарата (вспомним распоряжение суда о разделе корпорации «Майкрософт») не «логичнее» ли было бы просто обобществить ее, сделать общедоступной? Так, сегодня возникает соблазн перефразировать известный ленинский лозунг «Социализм = Советская власть + электрификация» как «Социализм = Советская власть + свободный доступ к интернету». (Первое слагаемое важно, поскольку оно определяет общественную организацию, только в рамках которой интернет сможет раскрыть свой освободительный потенциал; без этого мы вернулись бы к новой версии грубого технологического детерминизма.)

Ключевой антагонизм так называемых новых (цифровых) отраслей промышленности, следовательно, таков: как сохранить форму (частной) собственности, только в рамках которой может существовать логика прибыли (вспомним проблему «Напстера», свободное обращение музыки)? И не свидетельствуют ли о том же сложности в биогенетике? Основным пунктом новых международных торговых соглашений является «защита интеллектуальной собственности»: всякий раз, когда при слиянии компаний крупная компания из первого мира поглощает компанию из третьего мира, первое, что они делают, — это закрывают исследовательский отдел. Возникающий при этом феномен приводит понятие собственности к необычным диалектическим парадоксам: в Индии местные общины внезапно узнают, что медицинские практики и материалы, которыми они пользуются веками, принадлежат теперь американским компаниям и поэтому должны покупаться у них; в случае с биогенетическими компаниями, патентующими гены, мы вдруг узнаем, что часть нас самих, наши генетические составляющие, уже находятся под защитой авторского права и принадлежат другим…

Исход этого кризиса частной собственности на средства производства никоим образом не гарантирован, здесь нужно принять во внимание основополагающий парадокс сталинистского общества: по отношению к капитализму, который является классовым обществом, но в принципе эгалитарным и лишенным иерархического деления, «зрелый» сталинизм — это бесклассовое общество, разделенное на четко определенные иерархические группы (высшая номенклатура, техническая интеллигенция, армия…). Это означает, что уже по отношению к сталинизму классическое понятие классовой борьбы было неприемлемо, поскольку с его помощью невозможно было дать адекватное описание существовавших иерархии и господства: в Советском Союзе с конца 1920-х годов социальное разделение определялось не собственностью, а прямым доступом к властным механизмам и привилегированными материальными и культурными жизненными условиями (пища, жилье, здравоохранение, свобода путешествовать, образование). И быть может, величайшая ирония истории в том, что (как и в случае с ленинской мечтой о «социалистическом центральном банке», которую можно правильно понять только ретроактивно) с точки зрения Всемирной паутины Советский Союз стал первым образцом развитого «постсобственнического» общества, настоящего «позднего капитализма», при котором принадлежность к правящему классу определяется прямым доступом к (информационным, управленческим) средствам общественной власти и контроля и другим материальным и социальным привилегиям: суть теперь не в том, чтобы владеть компаниями, а в том, чтобы непосредственно управлять ими, иметь право пользования частным реактивным самолетом, иметь доступ к высококлассному медицинскому обслуживанию и т. д. — привилегиям, которые будут обеспе-. чиваться не собственностью, а иными (образовательны-, ми, управленческими и т. д.) механизмами.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "13 опытов о Ленине"

Книги похожие на "13 опытов о Ленине" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Славой Жижек - 13 опытов о Ленине"

Отзывы читателей о книге "13 опытов о Ленине", комментарии и мнения людей о произведении.