Андрей Сахаров - Горький, Москва, далее везде

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

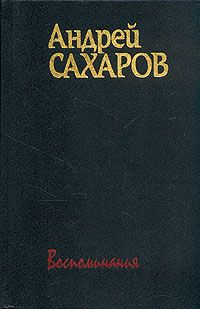

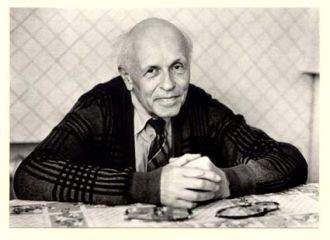

Описание книги "Горький, Москва, далее везде"

Описание и краткое содержание "Горький, Москва, далее везде" читать бесплатно онлайн.

В двухтомник вошли книги воспоминаний академика Андрея Дмитриевича Сахарова: «Воспоминания» и «Горький, Москва, далее везде», написанные в 1978-1998 гг., постскриптум Елены Георгиевны Боннэр к «Воспоминаниям», а также приложения и дополнения, содержащие письма, статьи и другие материалы.

В те же месяцы я оказался вовлеченным в другую общественную организацию, гораздо более массовую, с драматической историей становления и с неясными, но, возможно, большими перспективами влияния на общественную жизнь и сознание. Речь идет о «Мемориале». Еще задолго до XIX партконференции группа молодых людей, в их числе Пономарев, Самодуров, Игрунов, Леонов и Рогинский, выступила с инициативой создания мемориального комплекса жертвам незаконных репрессий — сначала, кажется, речь шла только о памятнике, потом о целом комплексе, включающем также музей, архив, библиотеку и т. п. С большой быстротой идея распространилась по всей стране. В Москве и во многих других местах сформировалось общественное движение, ставящее своей целью поддержку создания мемориального комплекса, причем не только в Москве, а и в других местах, в том числе и там, где были расположены основные сталинские лагеря рабского труда и уничтожения. Движение стало ставить перед собой не только историко-просветительские цели, но и помощь оставшимся в живых жертвам репрессий — юридическую и моральную. На XIX партконференции Афанасьевым было передано обращение движения с несколькими тысячами подписей. Конференция приняла постановление о создании памятника жертвам репрессий (только памятника, т. е. фактически это было просто подтверждение не выполненного за 27 лет решения XXII партийного съезда). Движение стало принимать организационные формы, к нему примкнули так называемые творческие союзы — Союз кинематографистов, Союз архитекторов, Союз дизайнеров и другие, а также «Литературная газета». Они стали именоваться «члены-учредители», что, конечно, не совсем правильно, лучше бы — коллективные члены. Был открыт счет «Мемориала», на него стали поступать взносы от граждан и перечисления от концертов, лекций, демонстраций фильмов. Наконец, с помощью письменного опроса на площадях Москвы был создан Общественный совет «Мемориала». Прохожих просили назвать тех, кого они хотят видеть в Общественном совете — любое число кандидатур. Набравшим наибольшее число голосов было предложено войти в Общественный совет. В их числе оказался я и согласился, так же как большинство тех, кто получил доверие людей. Отказался от вхождения в Общественный совет А. И. Солженицын. В декабре, уже будучи в Штатах, я позвонил ему, чтобы поздравить с 70-летием. В этом разговоре Солженицын объяснил свой отказ двумя причинами. Во-первых, тем, что советские власти ответили на создание им «Архипелага ГУЛАГ» высылкой его с родины. Этот аргумент представляется мне неправильным. Общество «Мемориал» не несет ответственности за действия властей. Второй аргумент — опасение, что идеологическая линия «Мемориала» не соответствует его представлениям об исторической науке. Поясняя свою мысль, он сказал, что принципиально недопустимо ограничиваться осуждением только сталинских репрессий и, тем более, осуждением репрессий только против тех, кто на самом деле были соучастниками преступлений. Преступления режима начались в 1917 году и продолжаются до сих пор, это одна цепь физического уничтожения народа и его лучших представителей, развращения народа, обмана, жестокости, лицемерия и демагогии ради власти и ложных целей коммунизма. Эту цепь преступлений начал Ленин, поэтому его личная вина перед народом и историей огромна, но тема преступлений Ленина — все еще табу в СССР, и, пока это так, Солженицыну нечего делать в «Мемориале». Кончил Солженицын пожеланиями успеха мне в борьбе, которую я веду в СССР в соответствии с обстановкой и возможностями. Конечно, я воспроизвел тут слова Солженицына по памяти, дополняя фрагментами других его выступлений, а также используя собственную их интерпретацию. Что можно сказать по существу? В многочисленных дискуссиях на собраниях «Мемориала», в различных проектах Устава, в личных беседах все время звучит тема необходимости расширения временных рамок зоны интересов «Мемориала» за пределы эпохи сталинской власти, необходимости более четкой и исторически верной идеологической платформы. Вместе с тем, необходимо учитывать, что «Мемориал» — массовая организация, формирующаяся на основании некоторого массива основных идей, целей и представлений, общих для всех ее членов, при условии взаимной терпимости в других вопросах. При этом «Мемориал» действует в условиях советской действительности, при крайне настороженном, а быть может — просто враждебном к нему отношении. Поэтому мне представляется правильной осторожная формулировка устава, в которой речь идет о жертвах сталинских репрессий и других жертвах террористических и незаконных методов управления государством. Что авторы устава и «Мемориал» в целом не впали в конформизм — ясно из реакции властей, ЦК, из всех трудностей легализации «Мемориала».

Чтобы больше не возвращаться к моему разговору с Солженицыным, расскажу еще о некоторых его моментах. Я позвонил из Ньютона в начале дня. Подошла Аля, жена Александра Исаевича. Мы поговорили несколько минут, потом она позвала Александра Исаевича, заметив, что он сам никогда не подходит к телефону. Произошел тот разговор, о котором я уже написал. В конце я сказал, в ответ на его пожелания успехов, о важности его писательской работы и добавил: «Александр Исаевич, между нами не должно быть недоговоренностей. Вы в своем „Теленке“ глубоко меня обидели, оскорбили. Речь идет о ваших высказываниях о моей жене, сделанных как в явной форме, так и в ряде мест без указания имени, но совершенно ясно, о ком идет речь. Моя жена — совершенно не тот человек, как вы ее изображаете, и ее роль в моей жизни совсем иная. Она бесконечно верный, самоотверженный и героический человек, никогда никого не предававший, далекий от всяких салонов, диссидентских и не диссидентских, никогда не навязывавший мне никаких „наклонов“». Александр Исаевич несколько секунд молчал — очевидно, он не привык, чтобы кто-то обращался к нему с такими прямыми обвинениями. Затем он сказал: «Хотел бы верить, что это так». Эта фраза по обычным меркам не была, конечно, извинением, но для А. И., видимо, и это было большой уступкой.

Осенью 1988 года я впервые выступал на митинге. Он был созван «Мемориалом» около Дворца спорта Автодорожного института. Люся отвезла меня туда на машине, но сама не могла присутствовать, так как машину пришлось поставить на довольно большом расстоянии от места митинга и ей с ее ногами было бы трудно дойти. Собравшиеся — несколько сот человек, может больше тысячи — узнали меня, и мне пришлось, после нескольких других ораторов, выступить. Я, конечно, заранее не готовился, но, кажется, получилось удачно, в отличие от моего следующего выступления, на конференции «Мемориала» в октябре, где я должен был говорить первым и читал по бумажке заранее подготовленный текст, вышло позорно скучно.

Эта конференция готовилась как учредительная; она должна была принять устав и объявить о создании всесоюзного историко-просветительского общества «Мемориал». Но примерно за неделю в ЦК под разными малопонятными предлогами начали возражать против проведения учредительной конференции; в частности, это произошло при встрече Юдина (какого-то начальника из ЦК) с секретарями творческих союзов-учредителей. Те испугались и потребовали от исполнительного комитета (рабочего органа «Мемориала») отложить проведение учредительной конференции. На самом деле в ЦК, конечно, просто боялись создания массовой независимой (трудно управляемой) общественной организации, в которой к тому же участвуют многие пользующиеся известностью люди. Исполнительный комитет, опасаясь разрыва с членами-учредителями, от которых мы зависели материально, и с санкции Общественного совета изменил характер конференции — вовсе отменить ее или перенести на более поздний срок было невозможно: люди с мест уже съезжались. Учредительную конференцию назначили на 17 декабря, но ее проведение опять было сорвано, и она состоялась лишь в конце января. Одновременно возникла атака на «Мемориал» по еще одному направлению — представители «Мемориала» в середине декабря были лишены доступа к банковскому счету «Мемориала» (кажется, по устному указанию того же Юдина директору банка). Формальный предлог — что «Мемориал» официально не зарегистрирован. За неделю перед назначенной в январе учредительной конференцией члены Общественного совета «Мемориала», в их числе Афанасьев, Бакланов, Евтушенко, были вызваны в ЦК. Меня первоначально не позвали, но вызванные заявили, что без меня они не поедут, и в последний момент за мной заехал на машине Пономарев. По дороге он рассказал мне ситуацию со счетом, а также предупредил, что будет оказываться большое давление с целью добиться отсрочки учредительной конференции. Но дальше откладывать мы не можем, не имеем права. На местах члены «Мемориала» подвергаются большому давлению, ситуация становится опасной. Мы должны заявить, что, если нам не будет предоставлено помещение, мы проведем конференцию на квартирах. Я сказал, что полностью с ним согласен. У подъезда ЦК я распрощался с Пономаревым и прошел наверх. Заседание проходило под председательством Дегтярева — заместителя нового заведующего идеологическим отделом ЦК Вадима Медведева, который недавно сменил на этом посту А. Н. Яковлева. Дегтярева Медведев пригласил из Ленинграда, где он, как мне сказали, активно поддерживал «Память». Дегтярев начал свое выступление очень агрессивно. По поводу счета он заявил, что «Мемориал» не имеет права распоряжаться этим счетом, поскольку Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР, принятое вскоре после XIX партконференции, поручает создание памятника жертвам сталинских репрессий Министерству культуры СССР, значит ему принадлежат все собранные средства. Члены Общественного совета энергично возражали, ссылаясь на то, что средства собирались целевым образом для «Мемориала» и все, кто давал деньги, знали это, что подтверждается объявлениями в прессе; передача денег Министерству культуры явилась бы совершенно незаконной и вызовет бурю протестов. Тогда Дегтярев слегка сменил тон и сказал, что «Мемориал» не может владеть счетом, поскольку он не зарегистрирован. Затем Дегтярев пустился в рассуждения о том, что вскоре будет принято постановление о создании при райисполкомах (?!) комиссий по расследованию сталинских преступлений, местные группы «Мемориала» вольются в эти комиссии, таким образом исчезнет необходимость в создании общества «Мемориал» и не надо проводить учредительную конференцию. Помощник Дегтярева добавил, что проект устава совершенно не доработан юридически и его как коммуниста поразило, что там нет слова «социализм». Мы отвечали резко, почувствовав опасность. Я, в частности, сказал, что официальная комиссия и общественная организация — это разные вещи. Значение общественной организации — именно в ее независимости, и потерять эту независимость мы не согласимся ни за что. Если нам будет отказано в поддержке и помещении, мы проведем учредительную конференцию на квартирах (я выполнил совет Пономарева). Что касается слова «социализм», то устав — не программа партии, там нет места таким теоретическим рассуждениям. Выходя с совещания, я спросил Афанасьева: «Ну как?» (Я имел в виду общую ситуацию и, в особенности, позицию ЦК; Афанасьев, конечно, именно так и понял мой вопрос.) Он ответил: «Очень плохо». Но, по-видимому, это была психологическая атака перед принятием решения, и мы ее выдержали. Такие арьергардные атаки в практике властей — обычная вещь, мы много раз с ними встречались. Накануне конференции меня вызвал в ЦК В. А. Медведев. Обсуждались те же темы, но в гораздо более дружеском тоне. Вернувшись домой, я узнал, что по указанию ЦК остановлено печатание «Вестника „Мемориала“» — издания, предназначенного для раздачи участникам конференции. Причина — наличие там двух «крамольных» материалов: сообщения с требованием вернуть советское гражданство А. И. Солженицыну и опубликовать «Архипелаг ГУЛАГ», а также моей предвыборной программы. Я позвонил по телефону сначала Дегтяреву, затем Медведеву, говорил необычайно для меня резко (Люся утверждает, что она впервые такое от меня слышала). Я спрашивал: «Это запрет или рекомендация? Если запрет, то вы принимаете на себя большую ответственность. Если рекомендация — то мы вправе с нею не считаться». Медведев отвечал, что «мы не запрещаем вам печатать, что вы хотите, это не наша функция, но от того, как вы поступите, будет зависеть наше отношение к „Мемориалу“». Я говорю: «Мы все это уже учли, решили печатать все, как подготовлено, дайте указание отменить запрет на печатание!» Медведев: «Мы не давали такого запрета». Я: «Вы прекрасно знаете, что это не так! Отмените запрет!» Медведев ничего не ответил. Но через 20 минут печатание было возобновлено. Однако оказалось, что Афанасьев еще накануне согласился снять материал о Солженицыне, и на этом месте в газете появилось белое пятно. Учредительная конференция подтвердила ранее принятое решение.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Горький, Москва, далее везде"

Книги похожие на "Горький, Москва, далее везде" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Андрей Сахаров - Горький, Москва, далее везде"

Отзывы читателей о книге "Горький, Москва, далее везде", комментарии и мнения людей о произведении.