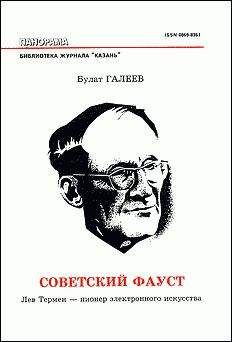

Булат Галеев - Советский Фауст

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Советский Фауст"

Описание и краткое содержание "Советский Фауст" читать бесплатно онлайн.

Библиотека журнала «Казань» — № 9-12/94

Спецвыпуск: у нас в гостях — Академия наук Республики Татарстан

От издателя

В данной документальной повести излагается трагическая и прекрасная судьба великого изобретателя Льва Сергеевича Термена (1896–1993), пионера электронного искусства, который в последние годы своей жизни тесно был связан с автором книги и СКБ «Прометей», неоднократно бывал в Казани и выступал перед казанцами. Искусство и «тайная» техника, аплодисменты восторженных залов всего мира и тихие кабинеты Лубянки, — этот союз белого и черного, добра и зла сопровождал его всю долгую, почти вековую жизнь...

Bulat Galeyev's documentary book «Soviet Faust» reveals tragic and beautiful fate of great Soviet inventor Lev Sergeyevich Termen (1896–1993), electronic art pioneer who had tight relations with author of the book and SKB «Prometheus» in last years of his life. Lev Sergeyevich visited Kazan many times, appearing before its citizens. Art and «secret» technology, storm of enthusiastic applause in concert halls all over the world and silent KGB rooms — such combination of black and white, of evil and goodness was distinctive feature of all his long, almost century long life.

Книга издана при содействии Фонда современного искусства Сороса (Россия, Москва)

В книге использованы графические портреты работы казанского художника Н.Альмеева, а также фотографии, сделанные Р.Сайфуллиным, Р.Мухаметзяновым, Ф.Губаевым, С.Зориным, Л.Кавиной, А.Кулешовым, И. Снигиревым (и неизвестным фотографом из ведомства Л.Берия). Стихи из «Фауста» Гете цитируются по изданию: Гете. Фауст. — М.: Искусство, 1962 (в переводе Н.А.Холодковского).

© Галеев Булат Махмудович

Интереснее всего, конечно, была работа с космическими фирмами. Началась она с личной «подачи» С.П.Королева. Прочитав «Туманность Андромеды» И.Ефремова, он загорелся мечтой оснастить светомузыкальной аппаратурой межпланетные корабли. Да и мы сами считали и считаем светомузыку подлинным «искусством космического века». Чего только мы им не напридумывали... Несколько аудиовизуальных индикаторов состояния корабля и самого оператора. Аппаратура для красочного заполнения экрана Центра управления полетами в периоды выхода космических кораблей из зоны радиовидимости. Пробовали — очень красиво. Кроме того, придя к теоретическому выводу, что в любой музыке скрыто опосредованное восприятие гравитации, мы предложили создавать специальные светомузыкальные программы для адаптации к невесомости[62]. С кем только ни приходилось встречаться — с генерал-лейтенантом Г. Т.Береговым, с главным конструктором космических кораблей В.Н.Челомеем... Подбирались уже к лунной, марсианской программе. Было, да сплыло... Пишут сейчас в газетах, что в цехе, где делали беспилотные «Бураны», советские аналоги «Шаттлов», налажено производство кроватей. Больше, по-видимому, негде. А идею о восприятии гравитации в музыке пришлось отдать в американский журнал[63]. Может, в NASA испытают, пока наши кроватями занимаются...

Вспоминаю, и вновь поражаюсь, — где ж еще и вслед за нами начинали в 60-70-ые годы заниматься светомузыкой? Московский авиационный институт, Ленинградский институт авиационного приборостроения, политехнические институты в Свердловске, Фрунзе, Владимире. Более 25 лет с прекрасными концертами выступал бывший инженер Юрий Правдюк со своей студией «музыкальной светоживописи», которую приютил и выручал постоянно Харьковский политехнический. Может возникнуть вопрос: неужели не было ни одной светомузыкальной организации в СССР, которая имела бы нормальную «крышу»? Да, была одна, в подчинении Министерства культуры, — Студия электронной музыки в Москве. Создал ее в здании Музея А.Н.Скрябина Евгений Мурзин, бывший — обратите внимание! — инженер-полковник ВВС. Еще до войны он изобрел великолепный электронно-оптический музыкальный синтезатор «АНС», в 60-е годы достроил его на своем п/я и подарил музею. Затем студией руководил другой яркий представитель ВПК, бывший инженер-подполковник ВВС Марк Малков, достроил зал светомузыки. Он подтрунивал над нами, — вот у него, мол, настоящая официальная студия, а вы все — вузовская самодеятельность. А я его не уставал предупреждать — не кончится все это добром, уходите под любую другую «крышу», под любой «Минтяжмаш», под любой п/я, только не под культуру, задушат. Так и случилось — не помогли его студии ни наши коллективные письма, ни ходатайства Шостаковича, Шнитке... Оставалось лишь руками развести, сочувствуя Малкову: на любого чудака не отыщешь ВПК.

Конечно, за всеми этими шуточками-прибауточками — и постоянная горечь от неестественности социального заказа, изолированность от зарубежных коллег, боль за сломанные судьбы. Более того, надо было постоянно следить за дистанцией в этих контактах с нашим невольным меценатом — ВПК. Помню, как вздрогнул и замер в ожидании запаха серы, когда приехали к нам с заказом из Военной академии им. Ф.Э.Дзержинского[64]. Пришел в себя, увидев на погонах артиллерийские знаки. Оборудовали им тогда, и неплохо, своей светозвуковой аппаратурой класс интенсивного обучения...

Как бы то ни было, спасибо вам, товарищи из ВПК, выручали нас в те тягомотные годы застоя. Мы делали на хорошем уровне все, что вы просили. А кроме того и на наши собственные эксперименты оставалось — и времени, и средств. И не так уж, кстати, мы много истратили. Я как-то подсчитал — за все эти годы мы и наши коллеги в других городах СССР «растрясли» ВПК на... стоимость одного танка. Так что нет повода мучиться совестью. По крайней мере, не без невольной помощи ВПК мы смогли лет 15 назад создать у себя в Казани, в Молодежном центре в подарок городу и миру уникальный зал светомузыки, — там и звук двигался в пространстве, и слайд-фильмы показывались, и абстрактное кино, и видео, и лазеры с компьютерами. Десять всесоюзных конференций, семинаров, фестивалей «Свет и музыка». Иностранцы приезжали, ахали: «Какая глушь, а как шьют... Вот они — преимущества социализма!»

Страшнее чумы и Мамая, равнодушнее, чем ЦК, и беспощаднее, чем ЧК оказался для нового искусства нынешний свободный рынок, где эпитет «свободный» — синоним «разбоя». Настоящее искусство, тем более «Gesamtkunstwerk», — вещь нерентабельная. Нынешние розовощекие бизнесмены, перекрасившиеся лемурчики-лемурята из комсомола разгромили вдребезги нашу студию в Казанском Молодежном центре, — там неоднократно выступал и Лев Сергеевич. И не мы одни оказались жертвами «нового мышления». Превращен в видеосалон единственный в стране лазерный театр в Ужгороде. Разгромлена городская студия «музыкальной светоживописи» в Харькове. Впрочем, конечно же, со временем все образуется. Жили — и работали неплохо, — при красных, выживем и при белых. Сегодня — еще совсем не конец света, еще не вечер. Вспомним, как лихо развернулся в стране Желтого дьявола альбигоец Термен, — была бы голова на плечах. Как верно писалось на стенах одной пивнушки: «Дети застоя, ждите отстоя»... Поживем — увидим.

Жаль, что Лев Сергеевич не успел побывать в нашем новом зале светомузыки. Мы его восстановили недавно в стенах родного института — теперь технического университета. Сегодня работаем на культуру напрямую. Ну а в том, что все мы были связаны как-то с ВПК, ничего особенного нет... И в США — я смотрел каталоги их фирм — немало светомузыкальных представлений проводилось с помощью аппаратуры, разработанной для космических, военных целей на предприятиях «ихнего» ВПК. Время такое... Согласился бы со мной, наверно, и мой американский коллега Роджер Малина, редактор «Leonardo», единственного в мире журнала, посвященного нынешним формам «Gesamtkunstwerk». Он сам работал и продолжает сотрудничать с NASA. Главное, — в чьих руках и в каких целях она используется, современная техника. Техника космического века.

«Жизнь после смерти»: свобода как «осознанная необходимость»

Итак, многие думали, что Термен погиб. А он, оказывается, был жив и активно работал. Но я так и не понял, и не знаю до сих пор, где еще, кроме п/я, и чем все-таки Лев Сергеевич занимался до возвращения к людям, до полного самостоятельного выхода на свободу, — ведь это почти 20 лет! Он молча, тактично уходил от ответов, я не настаивал, конечно. Не хочет — не надо.

1978 год. Вопрос: «Лев Сергеевич, а Вы Берию видели?» Ответ: «Конечно, интеллигентнейший был человек...»

1988 год. Вопрос: «Вы встречались с Берией?» Ответ: «Наверное. Не помню...»

Может быть, на самом деле, ничего интересного не было. Но жизнь от этого проще не стала.

— Все хорошо было: и работа, и детали есть любые для работы, даже американские. Относились ко мне хорошо, хотя я не подлизывался и не давал взяток. Плохо, семьи не было. Наконец, разрешили жениться. Но поставили условие — невеста должна быть только из своих, там, где работал. Выбрал самую молодую, и у нее, хорошо, брат имел отношение к музыке, на гармошке играл.

И опять не поймешь, шутит — не шутит. Так или иначе, вскоре родились очаровательные близнецы, девочки-двойняшки, Наташа и Елена. Но суровости секретной жизни сохранились. Родственники вспоминают: где-то в конце 40-х шел однажды по Манежной площади в Москве двоюродный брат Термена[65], и вдруг, навстречу — Лев Сергеевич, живой, в сопровождении «серых пиджаков», сам в цивильной, приличной одежде. Для всех родственников он давно сгинул, исчез, даже родители так и умерли, не зная ничего о его судьбе. Пересеклись, коротко обменялись взглядами и разошлись. Через пару дней у дома брата остановилась машина. Оказывается, Лев Сергеевич, зная и уважая строгие нравы службы, трезво обдумав обстановку, доложил по соответствующей инстанции. Дома обмерли — все, конец! Приехали «серые пиджаки» вместе с самим Львом Сергеевичом. Поговорили, договорились, убедили: ни слова о встрече на улице, никто ничего не видел.

Но это, по-видимому, всего лишь штришок в общей картине тогдашней жизни Льва Сергеевича. Не все нам велено и должно, нужно знать, да и незачем. Единственное, что я понял, реабилитировали его давным-давно, а контакты с Мефистофелем тянулись аж до 1967 года, хотя «в миру» он легализовался раньше, с 1964-го.

— Я помогал переводить техническую литературу, письма. Где? На площади Дзержинского, точнее, рядом в переулке. Дали мне, наконец, лабораторию, это было существенно. Я долго ею занимался, внизу, под площадью, думал — начну изучать интересные вещи. И вдруг мне задание сменили, — почему-то тогда в КГБ (уже Андропов, кстати, был), захотели изучать всякую чепуху: телепатию, экстрасенсов, инопланетян, НЛО. Предложили мне разобраться со всем этим. Они в КГБ почему-то боялись всех этих НЛО. Я понял, что пора уходить. Несерьезно, неинтересно[66]...

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Советский Фауст"

Книги похожие на "Советский Фауст" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Булат Галеев - Советский Фауст"

Отзывы читателей о книге "Советский Фауст", комментарии и мнения людей о произведении.