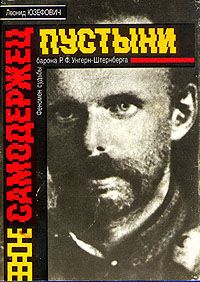

Леонид Юзефович - Самодержец пустыни

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.

Описание книги "Самодержец пустыни"

Описание и краткое содержание "Самодержец пустыни" читать бесплатно онлайн.

Увлекательный документальный роман впервые в нашей стране повествует об удивительной жизни барона Унгерна – человека, ставшего в 1920-е годы «исчадием ада» для одних и знаменем борьбы с большевизмом для других. В книге на богатейшем фактическом материале, подвергшемся историко-философскому осмыслению, рассматриваются судьбы России и Востока той эпохи.

Современники Унгерна, говоря о нём, не в последнюю очередь задавались вопросом, что же всё-таки было изначально в этом человеке: клиническая картина психики или доведённый до кровавого абсурда политический максимализм? Но едва ли одно можно тут отделить от другого, а все вместе – от времени, как писал харбинский литератор Альфред Хейдок, «великого беззакония», когда «безумие бродило в головах и порождало дикие поступки, когда ожесточение носилось в воздухе и пьянило души».

В 1920 году некий доктор Репейников, прибывший в Читу с запада, на публичной лекции говорил о том, что в Европейской России врачи констатируют новую, совершенно оригинальную современную психическую болезнь – жажду убийств. «Это не садизм, – рассказывал лектор, – не помешательство, не стремление новыми преступлениями заглушить укоры совести. Единственное лекарство для таких больных – либо самоубийство, либо убийство не меньше трёх раз в неделю. Страдающий подобной болезнью лишён сна, теряет аппетит, все мускулы его ослаблены, и он делается не способен ни к мускульному труду, ни к полному бездействию»[20].

Не делая никаких касающихся Унгерна выводов из этой полушарлатанской, может быть, лекции заезжего доктора, зарабатывающего себе таким образом на кусок хлеба, стоит поставить рядом свидетельство того же Хейдока: «Горе тем, кто сидит на гауптвахте, потому что барону сжало сердце, и он готов на всё, лишь бы отпустило. Он обязательно заедет на гауптвахту и произведёт короткий и правый суд».

Жестокость Унгерна была связана с его маниакальной подозрительностью. «Я никому не могу верить, – жаловался он Оссендовскому, – нет больше честных людей! Все имена фальшивы, звания – присвоены, документы – подделаны…» Это обычно для параноика – мыслить себя единственным настоящим человеком среди оборотней, по отношению к которым ничто не может считаться преступлением. На тот же самый диагноз указывают и неистощимая энергия Унгерна, его постоянная бурная деятельность, перемежаемая приступами апатии, предприимчивость в сочетании с мрачным фатализмом, дикие припадки ярости при всегдашней молчаливости и замкнутости, его фанатизм, нетерпимость, отсутствие интереса к женщинам, наконец, манера речи – быстрой, возбуждённой, если разговор касался близких ему тем, с повторением одних и тех же слов, и одновременно бессвязной, «перескакивающей с предмета на предмет», как писал один из собеседников барона. Но корректнее всё же говорить не о паранойе в медицинском смысле, а о параноическом складе личности, характерном для тиранов разных времён и народов. Не случайно «сумасшедшим бароном» Унгерна стали называть лишь после его смерти. Он занимал крупные посты, с ним считались и в Чите, и в Харбине, и в среде высшей китайской администрации северных провинций. Японцы тоже, судя по всему, не сомневались в его нормальности, как, впрочем, и большевики. Видимо, понадобилась временная дистанция, чтобы увидеть в нём признаки безумия, замечаемые и раньше, но на фоне ирреальной действительности тех лет казавшиеся незначительным отклонением от нормы. Инфернальная фигура барона вызывала почти суеверный ужас, притуплявший естественное чувство границы между человеком просто неуравновешенным и душевнобольным. К тому же сама атмосфера таинственности, окружавшая Даурию, мешала пристальнее вглядеться в её хозяина.

Посторонние здесь появлялись редко, но от железнодорожников, солдат и местных жителей было известно, что в Даурии тела расстрелянных не закапывают и не сжигают, а бросают в лесу на съедение волкам. Ходили слухи, будто иногда на растерзание хищникам оставляют и живых, предварительно связав их по рукам и ногам. «С наступлением темноты, – вспоминал служивший в Даурии полковник Ольгерд Олич[21], – кругом на сопках только и слышен был жуткий вой волков и одичавших псов. Волки были настолько наглы, что в дни, когда не было расстрелов, а значит, и пищи для них, они забегали в черту казарм».

Тот же мемуарист рассказывает, что Унгерн любил абсолютно один, без спутников и без конвоя, «для отдыха» вечерами ездить верхом по окружавшим военный городок сопкам, где всюду валялись черепа, скелеты и гниющие части обглоданных волками тел». Причём у этих его одиноких прогулок было подобие цели: где-то здесь, в лесу, обитал филин, чьё «всегдашнее местопребывание» барон хорошо знал и обязательно проезжал возле. Однажды вечером, то ли не услышав привычного уханья, то ли ещё по какой-то причине Унгерн решил, что его любимец болен. Встревожившись, он прискакал в посёлок, вызвал дивизионного ветеринара и велел ему немедленно отправляться в сопки, «найти филина и лечить его».

Если даже такой случай и вправду был, тут заметно отношение к Унгерну как существу демоническому – ночью, в окружении воющих волков он скачет по лесным полянам, усеянным человеческими костями, и беседует с филином, птицей колдунов и магов. Это, впрочем, сугубо интеллигентская мифология. После казни Унгерна харбинская публика с особенным интересом читала и рассказывала подобные истории о нём. Его отвратительная жестокость была известна всем, но теперь многие предпочитали осмыслить её иначе. Трагическая попытка Унгерна в одиночку бросить вызов большевикам на границах Монголии сделала его героем. В эмигрантской среде на севере Китая возникла традиция, в которой безумие барона не отрицалось, но облагораживалось: патология трактовалась как демонизм, в мрачных и тем не менее романтических тонах.

История с филином была, в частности, очень популярна; харбинский поэт Арсений Несмелов положил её в основу своей «Баллады о Даурском бароне». Правда, филина, символ мудрости, он заменил вороном, птицей более откровенно связанной со смертью и Роком. Дерево, где находится его дупло, превращается в сатанинский алтарь, расстрелы – в жертвоприношения. Этот ворон у Несмелова становится олицетворением ночной стороны души Унгерна и в то же время символом его нечеловеческого одиночества. Узнав о его гибели, барон, «содрогаясь от гнева и боли», кричит: «Он был моим другом в кровавой неволе, другого найти я уже не смогу!» В финале баллады оживший ворон сидит на плече Унгерна, который, тоже восстав из мёртвых, исполинским призраком на чёрном коне проносится в горячих песчаных вихрях над пустыней Гоби. Адской свиты, как положено в классических сюжетах такого рода, при нём нет, барон скачет один, павшие в боях или им же самим казнённые сподвижники и соратники – это лишь челядь, безгласный инструмент его дикой воли, не способный воскреснуть сам по себе и не воскрешённый Унгерном. Его единственный верный спутник, единственная родная душа на этом и на том свете – даурский филин-ворон, кормившийся телами его жертв.

Тень Чингисхана

Когда 18 ноября 1918 года Александр Васильевич Колчак стал Верховным Правителем России, Семёнов отказался его признать и потребовал в течение суток передать власть Деникину, Хорвату или атаману Дутову. Не получив ответа, он разорвал телеграфную связь Омска с Дальним Востоком и начал задерживать эшелоны с военными грузами, идущие через Читу на запад. В Омске поведение Семёнова было квалифицировано как акт государственной измены; в ответ атаман, поддерживаемый японцами, которые всегда считали Колчака «человеком Вашингтона», отправил ему телеграмму, беспрецедентную по тону и смыслу: он сам обвинил адмирала в измене и заявил, что во всеоружии встретит его, если тот попытается применить силу. На пороге нового, 1919 года белая Сибирь оказалась на грани междоусобной войны.

Не отправив на Урал, где в это время решалась судьба России, ни единого солдата, ни одного из своих семи бронепоездов, Семёнов приводит армию в полную боевую готовность. Теперь под ружьём у него, по разным оценкам, от 8-10 до 20 тысяч бойцов. В Чите раздаются голоса, призывающие распространить власть атамана до Урала, а омских генералов, включая Колчака, предать суду. Приближённые Семёнова прямо прочат его в сибирские диктаторы, а на возражения, что слишком многие будут этим недовольны, следует ответ: «Наплевать, мы эту сволочь всю перебьём!»

Столкнулись между собой не только две политические ориентации – на союзников и на Японию, не только две тенденции в Белом движении – вековая традиция российской государственности и столь же древняя стихия атаманщины, самозванчества, – но и два человека, хорошо знавшие и ненавидевшие друг друга. Одному сорок пять лет, он знаменитый адмирал, исследователь Арктики, автор учёных трудов, герой Порт-Артура, бывший командующий Черноморским флотом; то, что для него было национальной и личной трагедией, для другого, недавно ещё никому не известного, полного сил двадцативосьмилетнего полковника стало шансом на успех. Семёнов рвался к власти, сам взял её и не намерен был никому уступать ни части завоёванного; Колчак власти не хотел, но принял её из чувства гражданского, военного и человеческого долга, как принял бы любое другое поручение, если бы считал его полезным для спасения родины.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Самодержец пустыни"

Книги похожие на "Самодержец пустыни" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Леонид Юзефович - Самодержец пустыни"

Отзывы читателей о книге "Самодержец пустыни", комментарии и мнения людей о произведении.