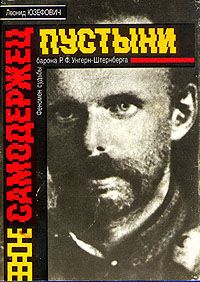

Леонид Юзефович - Самодержец пустыни

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.

Описание книги "Самодержец пустыни"

Описание и краткое содержание "Самодержец пустыни" читать бесплатно онлайн.

Увлекательный документальный роман впервые в нашей стране повествует об удивительной жизни барона Унгерна – человека, ставшего в 1920-е годы «исчадием ада» для одних и знаменем борьбы с большевизмом для других. В книге на богатейшем фактическом материале, подвергшемся историко-философскому осмыслению, рассматриваются судьбы России и Востока той эпохи.

В то время Семёнов много пил, часто напивался, но не зверел, напротив, становился покладистым. Человек громадной физической силы, он, по всей видимости, принадлежал к тем натурам, на кого алкоголь действует умиротворяюще. Да и вообще по характеру он не был жесток. Его жестокость никогда не переходила границ, очерченных честолюбием. Он бывал и непритворно мягким, и участливым, легко соглашался с аргументами собеседника, но не потому, что считал их убедительными, а просто из нежелания спорить и портить отношения. Подвластный минутным порывам, горячий и чувствительный, в первые месяцы своего атаманства Семёнов легко принимал решения и с той же лёгкостью их отменял, что все дружно приписывали влиянию на него собутыльников, прежде всего двух его «злых гениев» полковников Афанасьева и Вериго. Представление о нём как о человеке чрезвычайно податливом и не имеющем собственного мнения было всеобщим.

Член войскового правления Гордеев, земляк и детский товарищ атамана, говорил: «Я хорошо знаю Семёнова. По моему мнению, он ни над чем не задумывается. Что-нибудь скажет одно, а через десять минут – другое. Кто-нибудь из близких людей может посоветовать что-то, Семёнов с ним согласится, а через некоторое время соглашается с другим. Такие свойства характера привели к тому, что он совсем измельчал». Впрочем, этой характеристике доверять следует с осторожностью. Человек редко способен по достоинству оценить младшего по возрасту товарища, когда тот вдруг поднимается над ним. Подобный взлёт всегда кажется случайным и несправедливым.

Один из колчаковских офицеров оценил Семёнова как «умного, вернее очень хитрого человека», заметив при этом, что «настоящим атаманом своей казачьей вольницы он не являлся, наоборот, эта вольница диктовала ему свои условия». Но трудно определить, где кончалась действительная зависимость Семёнова от приближённых и где начинался миф о ней. Следствием этого мифа была легенда, будто он, как истинный государь, окружён злыми советниками, скрывающими от него правду. Считалось, что атаман не знает о творящихся его именем безобразиях, а сам по себе он «добрый, простой и отзывчивый человек без всякой мании величия». «Семёнов-то сам хорош, семёновщина невыносима!» это, как пишет генерал Сахаров, в Забайкалье «повторялось почти всеми на все лады». Даже крестьяне-старообрядцы, уходя в партизаны, заявляли, что идут воевать не с Семёновым, а с семёновщиной. Точно так же мужики позднее с молитвенным благоговением произносили имя Ленина и резали коммунистов. Тут сказались древние модели поведения, следование традиции, в которой власть священна и борьба ведётся не с её верховным носителем, а с чем-то от него отдельным, настолько же противоположным ему по духу, насколько внешне близким. Окружение Семёнова – это оборотни, завладевшие рыцарским оружием атамана, чтобы на него пала пролитая ими кровь. И очень вероятно, что Семёнов, довольно быстро избыв реальную зависимость от соратников типа Афанасьева и Вериго, в известной степени поддерживал легенду о ней как парадоксальное средство укрепления своего авторитета. Этим он отделял себя от преступлений им же созданного режима. Во всём, что касалось власти, он обнаруживал колоссальную интуицию, какое-то почти бессловесное понимание обстоятельств.

Один из биографов атамана писал, что с 1917 года за ним, как «за головным журавлём, без всяких компасов и астролябий указывающим верный путь в тёплые страны, тянется длинная вереница верящих и преданных ему спутников». Под «компасами и астролябиями» подразумеваются идеологические установки: Семёнов действительно обходился без них. «Он вообще не идеалист», – говорил о нём Унгерн, объединявший в этом слове понятия «идеализм» и «идейность». С присущим ему здравым смыслом атаман предпочёл сделать упор на самом себе как личности, а не на какой-то своей особой политической платформе. Это было тем легче, что он обладал врождённым даром мимикрии. Перед представителями союзных миссий в Китае Семёнов являлся в образе демократа, японцы видели в нём олицетворение русского национального духа. Для сторонников единой и неделимой России он – сепаратист, лелеявший планы передачи Монголии российских земель за Байкалом, для позднейших русских фашистов – масон, создавший у себя в армии «жидовские части», для следователей с Лубянки – фашист, ещё в годы Гражданской войны носивший на погонах знак свастики[16]. Семёнов перебывал и в первых патриотах из «стаи славных», и в предателях родины. Он мог расстреливать эсеров, чего не делали ни Колчак, ни Деникин и Врангель, но он же в итоге допустил их в правительство, на что другие белые вожди так и не решились. Он называл себя «борцом за государственность», но опирался на вечных врагов государства – уголовников, хунхузов, даже анархистов.

Кто-то из харбинских острословов определил Семёнова как «смесь Ивана Грозного с Расплюевым». Его стремились представить то кровавым деспотом, то ничтожеством, то претендентом на российский престол, то чуть ли не большевиком. Последнее обвинение, как и все прочие, тоже отчасти справедливо: одно время он предпринимал попытки перейти на службу к Москве. Впрочем, примерно тогда же генерал Сахаров, который убеждал его начертать на знамени «всем дорогое имя» Михаила Романова, из разговора с атаманом вынес твёрдую уверенность, что тот – настоящий монархист и лишь обстоятельства не позволяют ему выкинуть лозунг борьбы за реставрацию Романовых. Омск и Москва видели в Семёнове не более чем японскую куклу, но в Токио опасались его излишней самостоятельности в восточных делах. Одни писали о нём как о грубом необразованном казаке, другие напоминали, что он является почётным членом харбинского Общества ориенталистов, специально изучал буддизм, издал два стихотворных сборника, говорит по-монгольски и по-английски. Развязанный его именем свирепый террор заставлял содрогнуться всякое перевидавших колчаковских офицеров, но при этом сам он не был ни фанатиком, ни извергом. Диктатор областного масштаба, он не послал ни одного солдата за пределы Забайкалья, но на выдаваемых им наградных листах помещалось изображение земного шара с перекрещёнными шашкой и винтовкой – эмблема, чрезвычайно схожая с коммунистической символикой. Казаки считали его казаком, буряты – бурятом, монголы уповали на него как на защитника их интересов, даже евреи видели в нём заступника и покровителя. Как ни странно, всё, что говорилось и писалось о Семёнове, почти правда. Он был и тем, и другим, и третьим, равно как не был никем. Маски нужны тому, у кого есть лицо, Семёнов же многолик. В этом – сила, позволившая ему продержаться у власти дольше, чем любому другому из вождей Белого движения.

За мягкость часто принимали его беспринципность, за безволие – расслабленность хищника перед прыжком. Начальнику английского экспедиционного отряда полковнику Джону Уорду атаман показался похожим на «тигра, готового прыгнуть, растерзать и разорвать», а его глаза – «скорее принадлежащими животному, чем человеку».

Особый маньчжурский отряд

Семёновский отряд пополнялся по тому же принципу, что Запорожская Сечь. У русских добровольцев никаких документов не спрашивали, задавали всего три вопроса: «В Бога веруешь? Большевиков не признаёшь? Драться с ними будешь?» Утвердительные ответы давали право быть зачисленным на денежное и прочее довольствие. Поскольку платили хорошо, на станцию Маньчжурия стекался всякий сброд. Как всегда в смутные времена, появились и самозванцы разного масштаба. Многие присваивали себе офицерские чины, китаец-парикмахер выдавал себя за побочного сына японской императрицы, а какой-то молодой еврей назвался сыном покойного генерала Крымова и некоторое время фигурировал при штабе, пока не был разоблачён и в наказание выпорот.

Управляющий зоной КВЖД генерал Хорват, которому русский Харбин во многом обязан был своим недолгим процветанием, к Семёнову с самого начала отнёсся насторожённо. Военную власть в полосе отчуждения он предпочёл вручить не ему, а приехавшему из Японии адмиралу Колчаку. Тот публично называл семёновцев «хамами», «бандой», однако на японские деньги эта банда быстро превращалась в серьёзную силу. Подстрекаемый японцами, Семёнов наотрез отказался подчиниться Колчаку. Атаман закупал снаряжение вплоть до радиостанций, приступил к оборудованию бронепоездов, а Колчак сумел поставить под ружьё не более 700 человек, разбросанных по всей магистрали и вооружённых лишь трёхлинейками. У Семёнова к весне 1918 года было впятеро больше. Правда, личный состав отряда был преимущественно азиатский: служили китайцы, в том числе хунхузы, монголы всех племён, буряты, корейцы. Из трёх с половиной тысяч бойцов русских насчитывалось не более трети.

В начале апреля Семёнов во второй раз перешёл границу и с налёту захватил сначала Даурию, затем станцию Мацеевская, где едва не погиб – раненного в ногу, его с трудом извлекли из-под обломков колокольни, разрушенной прямым попаданием снаряда. Здесь же под видом добровольцев к нему присоединился батальон японской императорской армии в 400 штыков. «Маленькие ростом, великие своим воинским духом, щеголеватые и весёлые, японские солдаты в тёплый весенний вечер выскакивали из своих вагонов, кокетливо иллюминованных светящимися фонариками самых причудливых форм. В руках у каждого из них было по национальному японскому и русскому флагу, они оживлённо размахивали этими эмблемами русско-японской солидарности», – так бывший адъютант Семёнова описывает первое появление японцев в Забайкалье, в котором он усмотрел «повторение повествования евангелиста о благодетельном самаритянине».

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Самодержец пустыни"

Книги похожие на "Самодержец пустыни" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Леонид Юзефович - Самодержец пустыни"

Отзывы читателей о книге "Самодержец пустыни", комментарии и мнения людей о произведении.