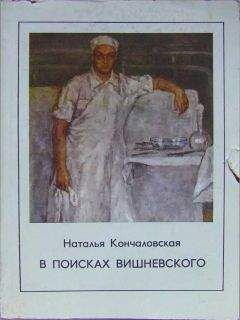

Наталья Кончаловская - Дар бесценный

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Дар бесценный"

Описание и краткое содержание "Дар бесценный" читать бесплатно онлайн.

Жизнь каждого подлинного художника — подвиг. О творческом подвиге одного из великих русских живописцев, Василия Ивановича Сурикова, написала эту книгу внучка его Наталья Петровна Кончаловская.

И может быть, впервые в русской литературе жизнь и творчество живописца-деда доводится воспеть поэтессе-внучке, на этот раз воплотившей в художественной прозе как внутренний, так и внешний образ героя. Автор, как бы раскрывая читателю двери мастерской, показывает сложнейший процесс рождения картины неотрывно от жизни и быта крупнейшего русского мастера кисти.

Он улыбнулся:

— Так и есть! Умница ты моя! И вообще коня надо убрать до половины, чтобы он не мешал общему ритму движения… Вот у тебя глазомер — дар бесценный!

Василий Иванович пододвинул стремянку и через минуту был уже наверху с тряпкой. Он стер Суворова и начал углем врисовывать фигуру в меньшем размере и отступая от катящейся вниз толпы.

— А здесь, слева, казачишку поставлю… Там ведь его коня два казака под уздцы держали. Суворов все рвался соскочить с коня и ринуться вместе со всеми… А они его не пускали: «Сиди, сиди!» — говорили. — Василий Иванович углем набрасывал чуть пригнувшуюся в седле фигуру полководца. — Вот так будет точно! — Он спрыгнул со стремянки и отошел в угол, чтобы проверить.

— А знаешь что, папочка? Боюсь, что верхние солдаты нижним на штыки попадут при таком стремительном движении вниз. — Оля беспокойно смотрела на отца.

— Да. Наверно, так и будет! — засмеялся он.

— Может быть, убрать штыки? — нерешительно предлагает Оля.

— Ни за что! Красота в сверкании. Нельзя русскому солдату без штыка.

Оля вдруг припоминает, как они с Леной переругались, когда отец взобрался на кручу и оттуда катился вниз, собравшись в комок, подминая под себя снег. Через мгновение он оказался возле них, весь в снегу, мокрый, испуганный, но довольный. Он хотел повторить, но дочери вцепились в него и упросили больше не рисковать…

До темноты Оля пробыла у отца в мастерской. Когда они собрались домой, фигура полководца была найдена и уже обведена контуром.

— Завтра напишу его, — уверенно говорил Василий Иванович, моя руки в медном тазу, что стоял в углу на табуретке. — Завтра Суворов в синем плаще будет махать треуголкой своим солдатикам…

Когда отец со старшей дочерью вернулись домой, младшая уже пообедала.

— Что же вы так долго сегодня? — кричала она им из гостиной.

Забравшись с ногами на диван, Лена сидела у стола, на котором уютно горела лампа под розовым абажуром, похожим на кринолин XVIII века. Тут же стояла банка с малиновым вареньем. Лена пила чай и читала в «Ниве» роман Толстого «Воскресение».

Прислушиваясь к голосам из столовой, Лена думала: «Почему папа только Оле показывает незаконченные картины? Почему только Оле? Говорит, у нее превосходный глазомер… И вообще уж эта наша Оля, Олечка-душа! Всегда, во всем первая!»

Сродство духовною начала

На этот раз Василий Иванович остановился в дорогой благоустроенной гостинице «Россия», что помещалась на углу Невского и Мойки. Стояли пасмурные, холодные мартовские дни. Но Василий Иванович не ощущал их неприветливости — почти ежедневно он был приглашен то на завтрак к вице-президенту Академии художеств Толстому, то на обед к Репину, то к петербургскому приятелю — художнику Пономареву, который наконец женился, а то просиживал вечера у свояченицы Софьи Августовны Кропоткиной, где сейчас гостил его шурин — Михаил Августович Шарэ. Странный господин был этот Мишель, — сухонький, небольшого роста, с непропорционально коротким туловищем и длинными ножками, с черной вьющейся бородкой и близко посаженными темными глазами. Был он холост, скуп и чудоковат. Жил в Париже, где-то служил, копил сбережения, говорил по-русски с сильным акцентом, изредка приезжал в Россию навестить сестер. Василию Ивановичу был он не то чтобы неприятен, но совершенно непонятен и даже чужд.

Седьмого марта в залах Императорского общества поощрения художеств открылась двадцать седьмая выставка передвижников. Экспонировались знаменитые «Богатыри» Васнецова, его же сказочные птицы «Сирин и Алконост». Уже умерший к этому времени Шишкин был представлен громадной картиной «Сухостой», производившей гнетущее впечатление: лес был мертв, так же как и художник, написавший его. Художник-демократ Касаткин выставил «Свидание с арестованными». Трагически претенциозную картину «Жертва фанатизма» выставил Пимоненко; она изображала толпу евреев, готовых разорвать в клочья молодую девушку, принявшую христианство, о чем свидетельствовал крестик на ее груди. Небольшие картинки выставил Маковский — «На гастроли», «У часовщика», «Не припомню». Этот жанр всегда находил любителей среди чиновничьей интеллигенции. Очень хороший портрет Римского-Корсажова выставил Серов. Репин ограничился портретом художника Щербиновского; небольшая картина Репина «Дуэль», о которой много говорили среди художников, была еще не закончена, она попала на выставку только в Москве. Интересны были декоративные полотна Аполлинария Васнецова по мотивам сказок Пушкина. Толпа зрителей неизменно окружала прекрасную скульптуру «Камнебоец» работы совсем еще молодого тогда скульптора Сергея Коненкова. Но центром внимания был все же «Переход Суворова через Альпы в 1799 году».

Накануне открытия выставки президент Академии художеств разрешил гвардейцам рано утром, до прихода публики, посмотреть картину Сурикова. Василий Иванович был предупрежден и пришел к этому часу на выставку. Он застал там целый взвод гвардейцев-кавалеристов. От них пахло конюшнями и казармой. Солдаты с интересом разглядывали картину, и хоть им не полагалось откровенно, вслух выражать свои мысли и чувства, все же Суриков видел, что впечатление его картина произвела сильное.

— Ну, что скажешь? — обратился Суриков к молоденькому гвардейцу, стоявшему с краю.

Тот восхищенно выпалил:

— Да-а, тут уж ничего не скажешь!

Василий Иванович расхохотался, и, словно растаяв, задвигались, зашептались, засмеялись близстоящие гвардейцы. Когда «гвардейский визит» окончился, Василий Иванович, проголодавшись, решил пойти в гостиницу позавтракать и, как это бывает в Петербурге, вдруг вышел на освещенную и пригретую солнцем улицу. Это было так неожиданно и радостно, что Суриков даже шапку снял и встряхнул густыми волосами. Потом, снова надев ее, осторожно зашагал по скользкому, притаявшему тротуару. Вернувшись в гостиницу, он заказал самовар, яйцо всмятку, чайную колбасу и свежие бублики. Потом подсел к письменному столику и написал:

«Четверг, 4 марта 1899

Здравствуйте, дорогие мои Олечка и Еленушка! Картину выставил. Тон ее очень хорош. Все хвалят. Она немного темнее музея Исторического, но зато цельнее. Поставил ее при входе в залу, а на том конце залы, где думал поставить, совсем темно. Репин не выставил картину свою. Был вчера у тети Сони. Она вам напишет;, Мишель, должно быть, был у вас в Москве. Я здоров. Погода переменчивая, но все-таки не темно.

Целую вас. Папа ваш В. Суриков.

Р. S. В субботу будет вечер у Маковского, а в воскресенье обед передвижников. Сегодня буду у Пономарева, а в пятницу у Ковалевского, художника-баталиста».

После открытия выставки в газетах появилось много статей. Снова жаркие споры вокруг картины Сурикова «Переход через Альпы». Одни критики льстили и безмерно расхваливали, другие нападали, не находя в картине никаких достоинств.

«Суриков, к сожалению, не является блестящим колористом, все его картины бледны и сухи. Но общее настроение и ряд жизненных типов заставляет зрителя забыть эти погрешности», — писали в газете «Петербургские новости».

А «Русские ведомости» радостно сообщали:

«В этом году у «передвижников» есть своя заглавная картина и свой первенствующий художник. Картина историческая — «Переход Суворова через Альпы в 1799 году». Автор ее В. И. Суриков — художник первоклассный и весьма популярный… На полотне нельзя нагляднее изобразить торжества и влияния идей известного порядка: дисциплины, увлечения, преданности и какой-то гармонии, свойственной духу и темпераменту русского солдата».

«…Наш известный «гениальный практик по военным делам» Василий Васильевич Верещагин печатно указал на отчаянные несообразности в картине: он лично никогда не позволил бы так именно спущать на веревках пушки; верх нелепости примкнутые штыки; спускаясь по снежной горе, не отомкнув предварительно штыков, солдаты должны были переколоть друг друга и т. д. Но ведь на Василия Васильевича, как известно, угодить всегда трудно и особенно в вопросах военного дела…» Так писал критик Сизов в «Московском листке». Приведя неблагожелательное мнение Верещагина, он перешел затем к положительным оценкам: «А ведь картина-то все же осталась, стоит себе и производит сильное впечатление». Тут, подробно рассказав о сюжете, критик делает интересный и убедительный вывод: «Взгляните на этого старика, на этих смеющихся на краю пропасти солдат, и что-то радостно и торжественно зазвучит внутри, а ведь перейдут… Это ясно, что перейдут… Вот в чем все дело! Подите, напишите это и скажите мне — какой тут должен быть рисунок, какие краски, общий колорит?! Тут нужна душа… Тут необходимо простое, но еще «недоследованное» нашей наукой «сродство духовного начала», и никакие «очень умные» рассуждения тут решительно ничему не помогут».

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Дар бесценный"

Книги похожие на "Дар бесценный" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Наталья Кончаловская - Дар бесценный"

Отзывы читателей о книге "Дар бесценный", комментарии и мнения людей о произведении.