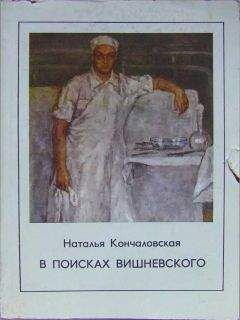

Наталья Кончаловская - Дар бесценный

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Дар бесценный"

Описание и краткое содержание "Дар бесценный" читать бесплатно онлайн.

Жизнь каждого подлинного художника — подвиг. О творческом подвиге одного из великих русских живописцев, Василия Ивановича Сурикова, написала эту книгу внучка его Наталья Петровна Кончаловская.

И может быть, впервые в русской литературе жизнь и творчество живописца-деда доводится воспеть поэтессе-внучке, на этот раз воплотившей в художественной прозе как внутренний, так и внешний образ героя. Автор, как бы раскрывая читателю двери мастерской, показывает сложнейший процесс рождения картины неотрывно от жизни и быта крупнейшего русского мастера кисти.

Мать и сестры нет-нет да и вытрут платочком глаза, готовясь к расставанию с самой младшей и самой любимой.

И вот пришло расставание. И только когда поплыла назад платформа с провожающими, махавшими и кричавшими вслед что-то непонятное, молодожены почувствовали, что где-то там, за исчезавшими тусклыми вокзальными фонарями, остались их две жизни, прожитые врозь.

Впереди была одна — общая, огромная, неизвестная.

Шестая передвижная

Май 1878 года. Седьмое число. На Мясницкой улице, против Почтамта, в залах московского Училища живописи и ваяния, открылась эта выставка Товарищества художников. После Петербурга и Москвы она совершила путешествие по многим городам России: Воронеж, Саратов, Казань, Харьков, Киев, Одесса, Рига… В залах было развешано около семидесяти полотен виднейших русских художников: Крамского, Репина, Савицкого, Ярошенко, Мясоедова, Маковского, Куинджи, Максимова, Васнецова, Шишкина, Лемоха, Клодта. И так уж полагалось: на открытие в Петербург съезжались москвичи, а на открытие в Москву — петербуржцы.

В дни открытия вся Москва перебывала на выставке, и все газеты и журналы поместили статьи и отзывы.

— Это лучшая из всех бывших до сих пор выставок! — с энтузиазмом восклицал критик Стасов. — И какое заглавие у этих молодых людей: «Товарищество!» Как хорошо себя назвали они. Какими добрыми товарищами стоят они все рядом! — восхищался Стасов сплоченностью Артели художников.

В первый же день побывала на выставке и чета Суриковых.

Елизавете Августовне всю зиму недужилось. Лицо ее осунулось, черты заострились, рот стал большим, чуть выпуклые, всегда спокойные глаза теперь глядели тревожно и сосредоточенно: она носила ребенка. Сейчас, к весне, она почувствовала себя лучше и охотно согласилась пойти на открытие выставки. Здесь, в Москве, у них почти совсем не было друзей, замкнуто и уединенно жили они на Плющихе в доме Ахматовой.

В майский полдень Василий Иванович нанял извозчика и повез жену «в свет».

Здесь собрался весь цвет московской интеллигенции. Богатые коллекционеры, от которых во многом зависело благополучие художников, присматривались в поисках чего-нибудь интересного. Среди них выделялся худой высокий человек с темными волосами и тонким умным лицом. Его звали Павел Михайлович Третьяков. В своем доме в Лаврушинском переулке он собрал богатейшую коллекцию картин лучших русских художников.

Живой, подвижной, несмотря на полноту, Савва Иванович Мамонтов, с глазами навыкате, с темной бородкой, оживленно беседовал с петербуржцем — блестящим пианистом Сафоновым, приехавшим в Москву давать концерты. Рядом с ними стоял музыкант Альбрехт, основатель только что открывшегося в Москве Русского хорового общества. Сам скульптор и большой любитель и знаток музыки, Савва Иванович у себя в имении Абрамцево, когда-то принадлежавшем писателю Аксакову, часто устраивал встречи музыкантов, художников и писателей. Целые оперы сочиняли, разыгрывали и распевали молодые таланты…

Появились на выставке и актеры Малого театра: знаменитый трагик Ленский, с тяжелым взглядом серых усталых глаз, ходил по залу под руку с актрисой Медведевой, игравшей старух. С ними вместе приехали молодые талантливые актрисы Никулина, Федотова и только что вступившая на подмостки Малого театра актриса богатейшего дарования — Ермолова.

Кого тут только не было! Видные московские адвокаты, модные врачи, светские львы — дворянские сынки, лощеные военные и, конечно, завсегдатаи всех сборищ — московские хлыщи и франты.

Качались огромные перья на шляпах светских модниц, сверкавших драгоценностями и укутанных в дорогие меха. Эти мало что понимали в живописи, но наперебой покровительствовали талантам, заказывая свои портреты и покупая картины для своих особняков.

Студенчество собиралось кучками и, споря и волнуясь, толковало о новых картинах. Молодые курсистки, из которых добрая половина слыла «нигилистками», выглядели среди разноперой толпы загадочными «искательницами истины». Почти все в стоптанных башмаках и черных потертых жакетах, но полные нескрываемого презрения к «светским львицам», они ходили в одиночку или по двое, пытаясь разобраться в вопросах живописи.

В этот раз публика теснилась возле картины Ярошенко «Кочегар». Пожалуй, еще никогда в выставочных залах не раскрывалась так свободно и смело тема человеческого труда. — Вот уж поистине мужицкое искусство! — цедили дамы, разглядывая в лорнеты рабочего-кочегара с жилистыми, корявыми руками, озаренными огнем пылающей топки. На его жестоком, бородатом лице беспощадно вопрошали глаза: «Ну! Чего вы все встали тут, передо мною? Поди, боязно вам?»

Он был так мастерски написан и столько в нем было обличающей правды, что, наверно, не один обыватель, хоть на мгновение, почувствовал свое ничтожество перед лицом этой честной и грубой действительности. И не было человека, который бы прошел мимо: «Кочегар» притягивал зрителя.

Этой картине была посвящена статья профессора Петербургской академии А. В. Прахова. «У меня не было долгов, а тут мне все кажется, что я кому-то задолжал и не в состоянии возвратить моего долга… Ба, да это «Кочегар»! Вот он, твой кредитор, вот у кого ты в неоплатном долгу!..» Статья эта не увидела света, она была запрещена цензурой, а профессора Прахова отстранили от преподавания в академии…

Старейший художник, один из основателей Товарищества, Мясоедов на этот раз выступил с большим полотном «Молебен в засуху». Само горе-злосчастье в рваных портках и худых лаптях вышло в поле, захватив с собой попа со святой водой, испрашивать у неба дождя! Под ногами у мужиков мертвая, серая земля, трещинами, как иссохшими раскрытыми устами, просящая влаги. А небо безоблачное, жестокое, далекое — от него ли ждать помощи?..

А вот картина Савицкого — «Встреча иконы». На проселочной дороге остановилась кибитка, в ней из дальнего монастыря везут «чудотворную» икону. Крестьяне соседнего села караулят икону на дороге — «приложиться».

Савицкий удачно показал всю искреннюю веру простого народа и все равнодушие священнослужителей, возящих «Чудотворную» и интересующихся только тем, что перепадет на этом перекрестке в церковную кружку для сбора пожертвований.

Толпа посетителей гудит возле портрета Репина «Протодьякон».

— Говорят, что этот портрет не принят на выставку русских художников, которая едет в Париж?

— Ну конечно, нет! Можно ли посылать за границу такое неприкрытое издевательство над священным саном?

С холста оплывшими глазками глядит толстобрюхий протодьякон, весь в седой бороде и неряшливых космах под засаленной скуфьей. Толстенная пятерня его покоится на брюхе, а другая упирается в пастырский жезл. Ну и чудище! Ну и обжора! И подумать только, где это Репин выискал такого? А ведь писал с натуры — с чугуевского попа Ивана Угланова. Вот каков есть, таким и изображен!

Виктор Васнецов выставил своего «Витязя на распутье». Говорят, что эта картина была заказана художнику Мамонтовым, большим ценителем сказочно-русского стиля.

А вот и Шишкин. На этот раз он изменил дебрям и мхам и вышел в поле. «Рожь», с которой он расправился ничуть не хуже, чем с лесными дебрями, занимала почти всю стену. Она шумела, кивала, падала, качалась, зрея и наливаясь каждым колосом, щедрая и любимая художником. И казалось, Шишкин, этот воспеватель русской природы, любит ее безлюдной, гораздо больше, чем с пахарями и сеятелями на ее фоне…

Василий Иванович шел по залам, внимательно вглядываясь в живопись передвижников. Многое его восхищало, и он отдавал должное мастерам кисти. Снова подойдя к «Протодьякону», он долго разглядывал его.

— Написано блестяще, — говорил он Елизавете Августов- не, — однако до чего ж он противен! И с каким смаком эта противность выписана. Ну и «тулбище!» Ну и прохвост! А ручища-то, вот грязный хапуга!.. Однако написано великолепно!

Толпа стала редеть. Суриков увидел Репина, окруженного дамами, поклонниками, студентами. Он был уже знаком с Репиным. Этот невысокий, подвижной человек с рыжеватой шевелюрой был в ударе, смеялся, шутил, блестя небольшими наблюдательными глазами. Суриков подошел:

— Поздравляю вас, Илья Ефимович! Мощно вы его схватили, вашего протодьякона, хватка у вас верная, безжалостная…

— Благодарю, Василий Иванович! Польщен одобрением! — Репин хитро прищурился и крепко потряс протянутую руку.

Утичная башня

Восьмиугольная кирпичная башня уходила ввысь. Василий Иванович стоял под стеной Троице-Сергиева монастыря и, закинув голову, смотрел на венец башни. Там, резко выделяясь на глубокой синеве, сидела, как на гнезде, белая каменная утица. Вокруг нее с визгом метались стрижи.

Василий Иванович огляделся. К монастырской гостинице, что находилась поблизости, подъехали разом несколько карет. Из одних с восклицаниями и суетой вылезали тучные, разряженные купчихи, из других выходили старые, брюзжащие барыни-помещицы с приживалками, карлицами, собачками-моськами и прочим домашним обиходом. Гостиница поглощала их раскрытыми дверями, и тогда на улице снова воцарялась знойная тишина.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Дар бесценный"

Книги похожие на "Дар бесценный" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Наталья Кончаловская - Дар бесценный"

Отзывы читателей о книге "Дар бесценный", комментарии и мнения людей о произведении.