Наталья Кончаловская - Дар бесценный

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

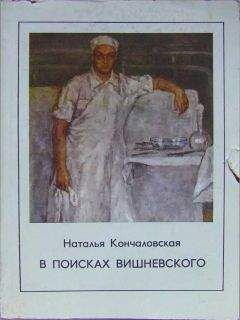

Описание книги "Дар бесценный"

Описание и краткое содержание "Дар бесценный" читать бесплатно онлайн.

Жизнь каждого подлинного художника — подвиг. О творческом подвиге одного из великих русских живописцев, Василия Ивановича Сурикова, написала эту книгу внучка его Наталья Петровна Кончаловская.

И может быть, впервые в русской литературе жизнь и творчество живописца-деда доводится воспеть поэтессе-внучке, на этот раз воплотившей в художественной прозе как внутренний, так и внешний образ героя. Автор, как бы раскрывая читателю двери мастерской, показывает сложнейший процесс рождения картины неотрывно от жизни и быта крупнейшего русского мастера кисти.

Чистяков

Сухощавый, большеголовый, с выпуклым лбом, внимательно вглядываясь в работы учеников светло-серыми блестящими глазами, он ходил между мольбертами. Крупный мясистый нос выступал над редкими темными усами.

Двигался Павел Петрович легко и быстро, перешагивая через скамью, если она стояла у него на пути. Часто шутил, улыбаясь в усы, и потому в мастерской, несмотря на полную тишину и внимание, всегда царила веселая непринужденность. Если что-нибудь ему не нравилось в рисунке ученика, он говорил: «Чемодан!» — и всем становилось — ясно, что рисунок плох.

— Вы понимаете, что значит — рисовать? — спрашивал Павел Петрович какого-нибудь незадачливого рисовальщика. — Это ведь не вести линию, не чертить. Нет! Рисовать — это значит «определить место». Вот вы поймите это выражение! Начинайте рисование человеческой фигуры с общих линий, отсекающих формы от пространства, их окружающего. Сначала наиболее крупные общие плоскости, а потом переходите к мелким деталям, их постепенно мельчите до точки.

Павел Петрович обращался к кому-нибудь одному, но все это относилось в равной степени ко всем ученикам. И потому весь класс молча слушал его.

— Когда рисуешь глаз, смотри на ухо! — говорил Чистяков для того, чтобы показать студентам соотношение частей человеческого лица. Эти слова запоминались, как афоризмы.

Столько энергии, знаний и души своей безотказно отдавал Павел Петрович молодым, что на свое собственное творчество у него уже почти ничего не оставалось. Может быть, потому так мало картин написал он за свою жизнь.

Занимался он со студентами и у себя, и на дому у молодых художников, которые постоянно его приглашали. Это вызывало крайнее раздражение у администрации. В Академии не любили сборищ студентов и не доверяли им.

А однажды Чистяков объявил в газете «Голос», что раз в неделю, по четвергам, его мастерская в Академии будет открыта для широкой публики, для всех желающих учиться рисовать. Тут в Академии не на шутку встревожились, и конференц-секретарь Исеев поспешил написать Чистякову:

«…я желал бы знать от Вас, уполномачивали ли Вы кого-нибудь на такое заявление в печати? Я полагаю, что коллективное открытие мастерских в здании учебного заведения и притом дать полуофициальное разъяснение в печати, может быть допущено не иначе, как с разрешения Его Высочества».

Вот этим безграмотным письмом был положен конец начинанию Павла Петровича.

И вообще Павел Петрович, который в своей бараньей шубе и мужицких рукавицах выходил вечером из Академии, окруженный толпой смеющихся, горланящих, спорящих учеников, не очень-то нравился начальству. Зато ученики обожали Чистякова. Все знали, что, если на лестнице или в коридоре, в музее или на выставке, в круглом дворе Академии или на набережной толпятся студенты, — это значит, Павел Петрович Чистяков ведет беседу…

Родом Павел Петрович был из крепостных Тверской губернии. Барин дал ему при рождении вольную, но учился он на медные деньги. Окончив уездное училище, пошел работать землемером. Только пытливая, страстная натура и врожденное чувство прекрасного открыли ему путь в искусство. Он поступил в петербургскую Академию и по окончании остался в ней преподавателем.

Несколько лет Чистяков провел в Италии, куда послала его Академия художеств для усовершенствования. Вернувшись на родину, он снова занялся преподаванием и через всю жизнь пронес мечту — приблизить живописные традиции любимого им Тициана к традициям национальной русской живописи.

Что-то по-детски наивное было, конечно, в этой мечте, но в основе ее лежала вера в могучую силу родного искусства, в его неисчерпаемые возможности.

Патриотической натуре Чистякова были чужды убеждения академиков-немцев, он ненавидел их сухость, их тупое, чиновничье высокомерие, и вместо отжившей отвлеченности и рутины Павел Петрович внедрял все новое, подсказанное действительностью, и передавал студентам все то, чему сам научился у мастеров Возрождения. Он один умел находить точные и чистые мысли об искусстве, но выражал их забористыми словами русского мужичка.

Интересовался Чистяков всем: физикой, философией, воздухоплаванием, спортом, театром, медициной. Интересовался не поверхностно, а старался проникнуть в глубь, в сущность.

Он любил и понимал музыку и пение. Из композиторов предпочитал Бетховена и Глинку. Часто напевал вполголоса, а иногда пел во весь голос русские песни на русский лад, как поют в деревнях, со всеми народными «вывертами», как называл он мелодические украшения…

Через руки этого великолепного педагога прошли лучшие русские живописцы: Крамской, Репин, Поленов, Васнецов, Остроухое, а позднее Серов и Врубель… Но любимым его учеником был Суриков.

Колорист

Суриков вернулся в Петербург здоровым и окрепшим, товарищи не сразу узнали его. Он поселился на Третьей линии Васильевского острова, недалеко от Академии, и, полный свежих сил и бодрости, начал ходить на занятия.

В эту зиму в мастерской у Чистякова Суриков упорно занимался рисованием обнаженного натурщика. Павел Петрович считал, что Суриков все же недоучился рисунку по классу «гипсов», и хотел, чтобы теперь хоть на живой натуре он наверстал упущенное.

Но в этюдном классе, где писали маслом, Чистяков считал Сурикова одним из лучших. Он намеренно ставил для Сурикова обнаженного натурщика на фоне белого холста, чтобы ученик почувствовал цвет человеческого тела со всеми его оттенками и тень от него на белом фоне.

Чистяков утверждал, что предметы «существуют» и «кажутся» глазу человека. То, что кажущееся, — это призрак, существующее — суть. Если художник будет рисовать только кажущееся, он не достигнет цели, говорил Чистяков, получится только кажущаяся плесень неумелого мазилы, потому что каждому кажется по-разному. Значит, сначала надо видеть суть, знать жизнь и подлинность. Эта наука — закон. Когда художник получает необходимые знания и все умеет ставить на свое место, то он уже сможет выявить свое, самобытное и этим обогатить искусство.

Огромное внимание уделял Чистяков проблемам цвета, колориту. Он считал, что сущность колорита заключается в умении угадать краски, из которых составляется нужный цвет. Он говорил, что если рисунок — дело рассуждения, разума и точности, то живопись и колорит — дело чувства и умения видеть ясно и просто. Вот два эти условия — разум и чувство — и есть основа искусства в живописи.

У Сурикова были преимущества колориста, и в живописи он изучал больше колоритную сторону. Рисунок у него не был строгим и всегда подчинялся колоритным задачам. Павел Петрович старался развить в Сурикове это мужественное, твердое и устойчивое начало — верный рисунок, тем более что Суриков от природы был с характером твердым и настойчивым. Однажды Чистяков написал в своей записной книжке:

«Суриков. Сибирь, метель, ночь и небо. Ничего нет, никаких приспособлений. Едет в Питер. Попадает, как в магазин, — все готово. В Академии учат антикам, пропускают рисунок, колорист — я развиваю — темное тело на белом. У семи нянек дитя без глазу».

В этой записи сосредоточено все его отношение к Сурикову, в которого он верил и видел всю оригинальность и глубину русского таланта. В то же время Чистяков бросал академикам, не сумевшим распознать в юноше подлинного дарования, горький упрек в небрежности и равнодушии.

Венера и Лавиния

Толстая книга в белом переплете с золотым тиснением — «Картинные галереи Европы» — лежала раскрытая перед Суриковым. Он сидел за столом, подперев голову и целиком уйдя в далекий мир гениев, живших три столетия назад, и в тоже время мир доступный, раскрывающийся каждому, кто хотел постичь его. Мир великолепного искусства, принадлежащего всему человечеству.

На странице была гравюра: репродукция портрета дочери Тициана — Лавинии. Портрет этот находился в Берлинском музее.

Гравюра, конечно, высушивала всю мощь и богатство тициановского колорита. Но Суриков представлял себе тяжелую золотистую ткань платья Лавинии, прекрасной венецианки, державшей на поднятых руках серебряное блюдо с фруктами, и лицо чудной красоты, свежее, молодое, с черными глазами, и ее белокурые, какие бывают только у северных итальянок, волосы, перевитые жемчужными нитями.

По описанию он знал, что занавес у окна, перед которым стоит Лавиния, — малиновый, и что за окном пропасть голубого воздуха, и в дымке — итальянский пейзаж с лагуной меж зеленых волнистых холмов. Он смотрел, как свободно лежит нить жемчуга на девичьей шее Лавинии, поставленной Тицианом спиной к зрителю и повернувшей к нему свое прелестное лицо. Все было в ней грацией, все было торжеством красоты и чистоты.

Суриков перелистывал книгу, перечитывал отрывки жизнеописания Тициана, и перед ним во весь рост вставала фигура великого мастера, знаменующего целую эпоху в мировом искусстве.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Дар бесценный"

Книги похожие на "Дар бесценный" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Наталья Кончаловская - Дар бесценный"

Отзывы читателей о книге "Дар бесценный", комментарии и мнения людей о произведении.