Александр Широкорад - Упущенный шанс Врангеля. Крым-Бизерта-Галлиполи

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.

Описание книги "Упущенный шанс Врангеля. Крым-Бизерта-Галлиполи"

Описание и краткое содержание "Упущенный шанс Врангеля. Крым-Бизерта-Галлиполи" читать бесплатно онлайн.

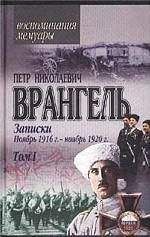

«Сломаюсь – но не согнусь» – начертано на фамильном гербе рода Врангелей, и этот девиз определял весь жизненный путь генерала П.Н. Врангеля. «Идея жертвенного служения, идея национальной и личной чести, идея стояния за священные истоки русской государственности вела Врангеля по пути его доблестного служения», – писал один из его биографов. И все-таки, кто был он, Петр Николаевич Врангель, – «кровавый черный барон» или последний рыцарь Белого движения? Какова его роль в Гражданской войне? Что происходило внутри Белого движения в армейских штабах, экономике, финансах? Могли ли реформы Петра Врангеля в Крыму стать образцом для всей России? И, наконец, была ли альтернатива «великому исходу»?

Об этом и многом другом говорится в книге историка Александра Широкорада.

Борьба за власть между Думой и самочинным советом рабочих и солдатских депутатов продолжалась, и Временное Правительство, не находившее в себе силы к открытой борьбе, все более становилось на пагубный путь компромиссов.

Гучков отсутствовал в Петербурге. Я решил его ждать и, зайдя в военное министерство, оставил свой адрес, прося уведомить, когда военный министр вернется. Через день ко мне на квартиру дали знать по телефону, что министр иностранных дел П.Н. Милюков, осведомившись о приезде моем в Петербург с поручением к А.И. Гучкову, просил меня к себе. На другой день утром я был принят весьма любезно Милюковым.

– Александр Иванович Гучков отсутствует, – сказал мне министр, – но я имею возможность постоянно с ним сноситься. Я могу переслать ему ваше письмо, а также постараюсь совершенно точно передать ему все то, что вы пожелали бы мне сообщить. Мы с Александром Ивановичем люди разных партий, – прибавил улыбаясь Милюков, – но теперь, как вы понимаете, разных партий нет, да и быть не может.

Передав письмо генерала Крымова министру, я постарался возможно подробнее высказать ему свой взгляд на опасность для армии создавшегося положения. Я указал ему, что в настоящую минуту, когда особенно необходима твердая дисциплина, надлежит всеми мерами поддерживать престиж начальников, что последние приказы расшатывают дисциплину в армии и сами создают пропасть между офицерским составом и солдатами, что требование дисциплины “лишь только в строю” вредно и бессмысленно.

– Сейчас война, и мы все воины, и офицеры и солдаты, где бы мы ни находились: в окопах, в резерве или в глубоком тылу, – мы все время, в сущности, несем службу и находимся “в строю”. Новые права солдата, требование обращения к солдатам на “вы”, право посещать общественные места, свободно курить и т. д., хорошему солдату сейчас не нужны. Русский простолюдин сызмальства привык к обращению на “ты” и в таком обращении не видит для себя обиды; в окопах и на привале русские офицеры и солдаты живут вместе, едят из одного котла и закуривают от одной папироски – свободным посещением публичных мест, курением и прочими свободами воспользуются лишь такие солдаты, как те, что шатаются ныне по улицам столицы.

Министр слушал меня весьма внимательно, делая пометки все время в блокнот.

– То, что вы говорите, весьма интересно, я точно передам все это Александру Ивановичу Гучкову. Однако должен заметить, что те сведения, которыми мы располагаем, то, что мы слышим здесь от представителей армии, освещает вопрос несколько иначе.

– Это возможно, – ответил я, – но позвольте спросить вас, о каких представителях армии вы изволите говорить. О тех, что заседают в совете рабочих и солдатских депутатов, неизвестно кем выбранные и кем назначенные, или о тех, которых я видел только что на улицах города, разукрашенных красными бантами. Поверьте мне, что из хороших офицеров и солдат в Петербурге сейчас находятся лишь те, что лежат в лазаретах, и едва ли они могут быть вашими осведомителями. Я не сомневаюсь, что все прочие, кто случайно находился здесь, сейчас уже поспешили вернуться в свои родные части.

– Конечно, я не берусь судить, – Александр Иванович Гучков в этом вопросе компетентнее меня. Вероятно, по его возвращении он пожелает лично вас видеть. Пока будьте уверены, я в точности передам все вами сказанное…

Вернувшись домой, я нашел телеграмму генерала Крымова, он сообщал мне, что вызван военным министром в Петербург, что я назначен временно командующим дивизией и должен немедленно вернуться в Кишинев. С большим трудом достав билет, я в тот же вечер выехал из Петербурга.

15го марта я прибыл в Кишинев. Генерал Крымов, не дождавшись меня, накануне выехал, с ним уехал и начальник штаба дивизии полковник Самарин. Полковник Самарин, по приезде в Петербург, был назначен начальником кабинета военного министра; его заместителем оказался генерального штаба подполковник Полковников, донской казак, через несколько дней после моего приезда прибывший к месту службы. Подполковник Полковников, оказавшийся впоследствии, после корниловских дней, во главе Петербургского военного округа и сыгравший в дни падения Временного Правительства столь печальную роль, в должности начальника штаба дивизии оказался способным, толковым и дельным работником…

17го марта был день полкового праздника Амурского казачьего полка. Полк этот был включен в состав дивизии сравнительно недавно – весной 1916 года, и по внутреннему порядку своему невыгодно отличался от других полков дивизии. Год тому назад, когда полк находился в Петербурге, неся охрану, в полку была громкая история – убийство казаками своего офицера. Амурские казаки, отличные солдаты, были, в большинстве случаев, народ буйный и строптивый. Полком командовал Амурского казачьего войска полковник Сычев. Подъехав к выстроенному для парада полку, я с удивлением увидел, вместо сотенных значков, в большинстве сотен красные флаги. Для флагов этих казаки, видимо, использовали “подручный материал”, и на флаг одной из сотен, очевидно, пошла юбка из красного ситца с какими-то крапинками. Командир подскакал с рапортом, оркестр заиграл марсельезу. Приняв рапорт командира полка, я спросил его, что значит этот маскарад, и услышал неожиданный для меня ответ, – “казаки этого потребовали”. Я объявил полковнику Сычеву, что не допускаю никаких “требований” подчиненных, что уставом ясно указано о порядке встречи старших начальников, что при встрече полк обязан играть полковой марш и что цвет значков каждой сотни установлен. Проехав по фронту, поздоровавшись с сотнями и поздравив с войсковым праздником, я, став перед фронтом полка, обратился к казакам:

– Я ожидал встретить славный ваш полк под старым своим знаменем, а сотни с их боевыми значками, вокруг которых погибло геройской смертью столько славных амурских казаков. Под этими значками хотел я собрать сегодня вас и выпить за славу Амурского войска и Амурского полка круговую чарку, но под красной юбкой я сидеть не буду и сегодняшний день с вами провести не могу.

Круто повернув коня, я поскакал домой.

В тот же день я отдал приказ по дивизии, где объявил выговор командиру Амурского полка за допущение беспорядков в строю. Полковник Сычев, поддержанный заведующим хозяйством есаулом Гордеевым, пьяницей и плохим офицером, пытался вызвать неудовольствие полка против меня, стараясь внушить офицерам и казакам, что я оскорбил полк и в лице его все амурское казачество, что я сам не казак, а потому и обижаю казаков – одним словом, раздался тот припев, который впоследствии напевали так часто вожди “самостийного” казачества. Как только я узнал о недопустимых действиях командира полка и его помощника, я без лишних слов отдал приказ об отрешении обоих от должности и предписал им в тот же день выехать из пределов дивизии. Приехав в Амурский полк, я собрал офицеров, разъяснил им дело и высказал свой взгляд на вещи. В командование полком я приказал вступить Полковникову (в этой должности он был впоследствии утвержден по ходатайству генерала Крымова), а о действиях полковника Сычева и есаула Гордеева приказал командиру 2ой бригады, генералу Железнову, произвести расследование для предания их суду».

Не знаю, кому как, а мне последняя фраза барона кажется «остроумием на лестнице». Ведь из корпуса его вскоре исключили. Сам Врангель объясняет это разногласиями с Крымовым, но вряд ли это было главной причиной отъезда барона 5 апреля 1917 г. в Петроград.

«Я застал Петербург необыкновенно оживленным. С раннего утра и до поздней ночи улицы города были наполнены толпами народа. Большую часть их составляли воинские чины. Занятия в казармах нигде не велись, и солдаты целый день и большую часть ночи проводили на улицах. Количество красных бантов, утеряв прелесть новизны, по сравнению с первыми днями революции, поуменьшилось, но зато неряшливость и разнузданность как будто еще увеличились. Без оружия, большей частью в расстегнутых шинелях, с папиросой в зубах и карманами, полными семечек, солдаты толпами ходили по тротуару, никому не отдавая чести и толкая прохожих. Щелканье семечек в эти дни стало почему-то непременным занятием “революционного народа”, а так как со времени “свобод” улицы почти не убирались, то тротуары и мостовые были сплошь покрыты шелухой. С большинства аптек и вывесок придворных поставщиков, в стремлении уничтожить “ненавистные признаки самодержавия”, толпой в первые дни революции были сорваны орлы, и отсутствие на привычных местах вывесок производило впечатление какого-то разгрома.

В Таврическом дворце, городской думе, во всех общественных местах, на площадях и углах улиц ежедневно во все часы шли митинги. Это была какая-то вакханалия словоизвержения. Казалось, что столетиями молчавший обыватель ныне спешил наговориться досыта, нагнать утерянное время. Сплошь и рядом, в каком-либо ресторане, театре, кинематографе, во время антракта или между двумя музыкальными номерами какой-нибудь словоохотливый оратор влезал на стул и начинал говорить. Ему отвечал другой, третий, и начинался своеобразный митинг. Страницы прессы сплошь заняты были речами членов Временного Правительства, членов совета рабочих и солдатских депутатов, речами разного рода делегаций. Темы были всегда одни и те же: осуждение старого режима, апология “бескровной революции”, провозглашение “продолжения борьбы до победного конца” (до “мира без аннексий и контрибуций” тогда еще не договорились), восхваление “завоеваний революции”. Спасать Россию уже не собирались, говорили лишь о спасении “завоеваний революции”. Формула эта стала наиболее ходячей, и в невольном стремлении сделать ее более удобоваримой договорились до “спасения революции”, получилось что-то безграмотное и бессмысленное.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Упущенный шанс Врангеля. Крым-Бизерта-Галлиполи"

Книги похожие на "Упущенный шанс Врангеля. Крым-Бизерта-Галлиполи" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Александр Широкорад - Упущенный шанс Врангеля. Крым-Бизерта-Галлиполи"

Отзывы читателей о книге "Упущенный шанс Врангеля. Крым-Бизерта-Галлиполи", комментарии и мнения людей о произведении.