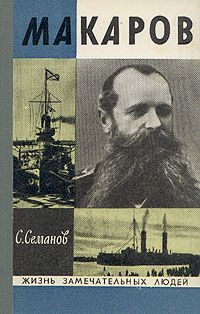

Сергей Семанов - Макаров

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Макаров"

Описание и краткое содержание "Макаров" читать бесплатно онлайн.

Книнага пароход естьга рассказывает о жизни и деятельности выдающегося флотоводца, ученого, кораблестроителя, путешественника, изобретателя – Степана Осиповича Макарова. Макаров разработал теорию непотопляемости корабля и был создателем знаменитого ледокола «Ермак», он изобрел оригинальный бронебойный снаряд, его перу принадлежит книга о морской тактике и географические исследовательские работы. Адмирал Макаров погиб во время русско-японской войны.

Слов нет, неразвитый вкус есть недостаток, бросающийся в глаза. Здесь необходима, однако, существенная оговорка. Есть люди, которым, как ни трудись, хорошего вкуса не привьешь: «нет слуха», говорят в таких случаях музыканты, «глаз не тот», вздыхают художники. Но нередко случается, что неразвитый вкус есть лишь недостаток чисто внешний, легко устранимый правильным и своевременным воспитанием. Дело, как говорится, наживное, была бы у человека способность к внутреннему росту и самостоятельности суждений. А вот именно этим главным человеческим достоинством, то есть сильной и самобытной натурой, Макаров обладал в полной мере. И когда дело касалось крупных, определяющих явлений нравственно-эстетического характера, тогда здоровая народная природа Макарова позволяла ему вопреки всем недостаткам образования находить верные оценки и решения.

В конце 60-х годов прошлого века в журналах публиковалась по частям великая эпопея Льва Толстого «Война и мир». Роман этот с первого дня своего появления вызывал в русском обществе яростные споры и противоречивые суждения. Ожесточенно спорили о нем и в кубриках фрегата «Дмитрий Донской», где жили гардемарины. Некоторые молодые люди, перефразируя решительные статьи разного рода решительных изданий, шумели, что Толстой, мол, исписался, что он отстает от века и т. п.

Макаров слушал, но в спорах этих участия не принимал. И лишь в одном из своих писем той поры он обронил такое вот многозначительное замечание: «Странное дело, уверяют меня все, кто читал этот роман, что Толстой в 3-м томе весь выписался, и, заметьте, что все говорят одними словами, точно сговорились. Я хоть и не нахожу того же, но не оспариваю потому, что меня совсем мало интересует обстоятельство, занимающее других: „Весь ли Толстой выписался или не весы“. У него так много хороших мест, в особенности там, где он описывает лагерную жизнь. В этой жизни столько общего с тем, что давно уже меня окружает, каждая черта так рельефно отделяет эту жизнь от другой, к которой я не привык и которая известна мне больше из книг, чем из собственных наблюдений, что я охотно читаю 2-й и 4-й томы, чем 3-й даже, в котором, как говорят, весь Толстой, несмотря на свою необъятность, выписался».

В эти же гардемаринские годы окончательно сложился характер Макарова как человека долга. Он обнаруживал это качество еще с детских лет, но то было лишь чувство дисциплины и послушания, не более. К двадцати годам он уже исполняет свой долг не инстинктивно, а вполне сознательно, как военный человек и гражданин. В ту пору Макаров часто размышляет над подобными проблемами, о чем свидетельствует его дневник. Между тем среда, в которую он попал, став гардемарином, существенно отличалась от прежней, окружавшей его на Дальнем Востоке. В Морском корпусе, где были собраны молодые люди, так сказать, «лучших фамилий» России, царил дух той самой пресловутой «вольности дворянства», что на практике вела к болтливой обломовщине и к барскому пренебрежению своими обязанностями. Гардемарины вызывающе фрондировали, пикировались с начальством, охотно афишировали свое пренебрежение к службе и дисциплине. Подобная атмосфера создавала опасный соблазн для питомца провинциального училища. Ведь так интересно подражать этому аристократическому фрондерству, так привлекателен этот холодноватый столичный цинизм... А ты что же – таежный медведь какой, лаптем щи хлебаешь?

Но нет. Макарова подобное не прельщало. «Противно смотреть на апатичные физиономии товарищей, – записывает он. – Я считал прежде невозможным такое равнодушие ко всему». И он с неюношеским упорством твердо стоит на своих позициях. Он не фрондирует, не брюзжит, он охотно учится, он дисциплинирован и трудолюбив. Более того, он открыто спорит с товарищами, спорит, хотя находится в явном меньшинстве – здесь уже видится будущий страстный полемист и неукротимый боец за свои убеждения.

У Макарова имелось огромное преимущество перед своими новыми товарищами, воспитанными гувернерами в имениях и особняках: он знал жизнь не по книгам, он получил в юности суровую закалку, и все гувернеры мира не могли заменить эту школу. Вот почему в двадцать лет он был уже взрослым человеком, а его товарищи – еще «мальчиками», хотя в их барском цинизме и скепсисе в избытке доставало «взрослого».

Дневник Макарова той поры, безусловно, свидетельствует о зрелости его автора. Он пишет: «На фрегате я всегда в каюте спорю о том, что нельзя так безотчетно ругать все и вся. Меня стали обвинять, что я всегда стою за начальство, а мне кажется, что они поняли бы меня, будь они на моем месте, поплавай они столько же, будь они так близки к морю, как я, полюби они все прелести морские, послужи они с хорошими офицерами, которые сумеют заставить полюбить эту беспредельную свободную стихию». И далее: «Мне кажется, и в строгой дисциплине, где благоразумный начальник – душа и вся сила в под чиненных, гораздо больше поэзии, чем в том поддельном ухарстве, которое наши показывают наверху и которое превращается в явное неповиновение, причем высказывается полное незнание морского дела. Благоразумие, не говоря уже о долге службы, должно заставить молчать. Юноша, только что начинающий свое морское поприще, так легко осуждает все поступки своих начальников, не будучи в состоянии понять тех оснований, на которых приказание отдано».

В те же гардемаринские годы Макаров сделал первый шаг на поприще, где ему впоследствии довелось так много совершить: в 1867 году появилась в печати его первая специальная работа. И не в каком-нибудь безвестном издании, знакомом лишь библиографам, довелось ему напечататься, а в военно-научном журнале «Морской сборник», то есть в самом авторитетном издании для моря ков5. В октябрьском номере за скромной подписью «С. М.» появилась небольшая статья «Инструмент Адкинса для определения девиации в море».

Не следует преувеличивать значения этого печатного труда: то было скромное сообщение на конкретную (и притом весьма узкую) тему. Известно, однако, как вдохновляет молодого автора первая печатная работа. Особенно если автор – человек, столь творчески одаренный, столь богатый идеями, как Макаров. Впрочем, сам молодой автор узнал о своем успехе гораздо позже: в то время, когда в Петербурге вышел в свет том «Морского сборника» с его статьей, он пересекал Атлантический океан: «Дмитрий Донской» шел в Рио-де-Жанейро.

Почти все два года своего обучения в Морском корпусе Макаров провел в плаваниях. На корабле занимался, на корабле сдавал экзамены. Учился он хорошо, морское дело любил и служил ревностно. Сохранилась весьма интересная характеристика, которую дал Макарову его непосредственный командир на «Донском»; «Примерным знанием дела, расторопностью, усердием, исправностью резко выделяется из среды прочих гардемарин. Начитан, любознателен и обещает много в будущем». Последняя фраза показывает, что лейтенант Петр Дурново умел разбираться в людях...

И вот настал день, о котором мечтает каждый питомец военного училища: 24 мая 1869 года Макарову было присвоено звание мичмана – первое офицерское звание в русском военно-морском флоте. Двадцатилетний мичман являлся уже опытным, бывалым моряком: до своего производства в офицеры он успел прослужить на 11 различных кораблях, а в море проплавал в общей сложности 1970 дней. Цифры впечатляющие.

Макаров начал свою службу в переходное время: паровые суда, недавно пришедшие на смену парусным, переживали еще детский возраст. Навыки, привычки, традиции парусного флота механически переносились в новые условия. К тому же корабли с паровыми двигателями были еще весьма несовершенны: в 60-х и 70-х годах, как знак недоверия к новой технике, на пароходах нередко ставились мачты с парусами. В то же время гладкоствольные орудия сменились нарезными, резко возросла мощь снаряда, появились вращающиеся орудийные башни, борта кораблей одевались железной, а затем и стальной броней. Военно-морское дело переживало подлинную революцию. И конструкторы, и моряки напряженно искали пути к совершенствованию паровых военных судов. Искали, но не сразу и не всегда находили. Отсюда огромное количество аварий, катастроф и несчастных случаев, которые происходили в ту пору на военных кораблях и часто заканчивались трагически.

Со всеми этими проблемами Макарову пришлось столкнуться с первых же шагов своей офицерской службы. Он был назначен на броненосную лодку «Русалка» – новое и для той поры вполне современное судно, хотя и небольшое. Первое же для Макарова плавание на «Русалке» летом 1869 года едва не кончилось гибелью корабля. Однажды, двигаясь вдоль берега на малом ходу, судно задело днищем подводный камень. Толчок был слабый, однако поврежденный корпус дал течь. Тогда-то и выяснилось, что конструкция этого нового корабля настолько неудачна, а средства для ликвидации аварии столь несовершенны, что «Русалка» при такой погоде и ничтожной пробоине неминуемо должна была бы затонуть. К счастью, берег был близко, и судно удалось спасти, посадив его на мель.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Макаров"

Книги похожие на "Макаров" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Сергей Семанов - Макаров"

Отзывы читателей о книге "Макаров", комментарии и мнения людей о произведении.