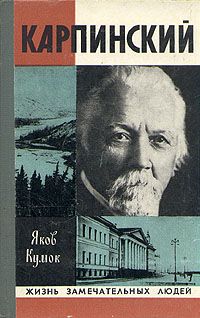

Яков Кумок - Карпинский

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Карпинский"

Описание и краткое содержание "Карпинский" читать бесплатно онлайн.

Немногие знают, что первый президент АН СССР А.П.Карпинский был фактически последним главой императорской Российской академии наук. Ему было 70 лет, когда грянула революция. Ученый сумел разобраться в бурных событиях века. Под его руководством старая академия была преобразована. Она стала центром советской науки. Книга рассчитана на массового читателя и написана на основе многочисленных архивных материалов, ранее нигде не публиковавшихся.

В начале главы мы сказали, что он почти каждый вечер проводит у Ерофеева; ухватимся за оговорку — действительно почти, но далеко не каждый вечер, иначе никак не могло бы случиться событие, к которому стремительно приближается наше повествование. Событие в высшей степени радостное и исполненное огромной важности для молодого адъюнкта, но, прежде чем поведать о нем, необходимо рассказать о некоторых дополнительных переменах, происшедших в институте (как видим, они теперь стали случаться гораздо чаще, чем раньше), в геологической службе вообще и в служебном положении нашего героя.

Начнем с последнего. Когда проводились изыскательские работы на территории Харьковской губернии, то местные власти попросили профессора Барбота де Марни осмотреть соляные источники. Своей соли губернии не хватало, ее привозили издалека медлительные чумаки. А соленые озерца там-сям попадались, да по курганам кой-где соль выступала, ее лизала скотина — вот и возникла надежда отыскать месторождение. Профессору заниматься солью было некогда, он передал просьбу своему помощнику. Карпинский осмотрел выходы, нанес на карту, произвел подсчеты и, вернувшись домой, написал статью «О возможности открытия каменной соли в Харьковской губернии». Каково происхождение соляных источников, задает вопрос автор. Они не могут быть юрского возраста. Древнее. Приводятся косвенные доказательства тому. Вода Спеваковского озера пополнялась из горизонтов, расположенных ниже юрских. То же можно сказать о воде безымянного озерка близ Славянска. Вывод: накопление соли происходило (если вообще происходило!) в пермских отложениях.

Но на этом автор не останавливается. Неторопливо, скрупулезно разбираются факты, позволяющие судить, где с наибольшей вероятностью могло произойти скопление соли. Наконец обводится на карте район возможного месторождения. И еще дальше идет автор! Указывает точные координаты: бурить здесь! Это ответственное заявление, и нужно быть уверенным в себе, чтобы решиться на него.

Харьковское земство доверилось двадцатитрехлетнему рекомендателю — наняло мастеров, поставило бурение. Прогноз блистательно оправдался, скопления каменной соли обнаружены, притом в значительных размерах (их запасы разрабатываются и по сей день). Член-корреспондент АН СССР Ю.А.Жемчужников, разбирая творческий метод молодого Карпинского, пишет: «Для него характерно соединение сугубой осторожности при анализе фактов со смелостью синтезирующей мысли, а также додумывание ее до конца, до вытекающих из нее практических результатов». Верно сказано; выделим с у г у б у ю о с т о р о ж н о с т ь при анализе фактов — черта как будто бы не очень свойственная начинающим ученым? Она обратила на себя внимание маститых мужей науки, им нравится в молодом коллеге солидность ученых интересов, их основательность; они допускают его в свой круг. Выше было сказано, что в служебном положении адъюнкта произошли перемены; спешим поправиться — в служебном положении нет; пока еще нет; изменилось его положение во мнении господ профессоров и академиков, чему во многом способствовало не ахти какое крупное, но уверенно сделанное открытие солевого месторождения.

Между тем перемены продолжаются. Гельмерсен подает в отставку, он стар, его место на посту директора института занимает Николай Иванович Кокшаров. Крупнотелый, осанистый, веселый, выдающийся минералог, составивший огромный свод российских минералов, он внешним своим поведением являет полный контраст предшественнику: шумлив, сыплет остротами и каламбурами; количество его друзей, приятелей не поддается исчислению. Гельмерсен же, у которого теперь развязаны руки и много свободного времени, занялся делом, нужда в котором давно ощущалась всеми и которое он дал себе зарок довести до конца. Дело это было созданием учреждения, которое объединило бы геологическую службу в России.

Для России вопрос о государственной геологической службе, ее устройстве, прерогативах, составе работников имел огромное значение. Страна остро нуждалась в сырье для промышленности. Уральские и сибирские заводчики брались даже финансировать геологические учреждения, которые проводили бы разведки с учетом их нужд; однако всем ясно было, что это не устранило бы, а усугубило хаос в поисках полезных ископаемых. Конкуренция породила бы обман и укрывательство месторождений. России не обойтись было без центра геологической службы, подчиненного исключительно правительству. Но каким должно быть центральное учреждение?

И Гельмерсен не только сам трудится над составлением проекта, но привлекает единомышленников, в частности Ерофеева и Барбота де Марни. Последний даже командируется за границу для ознакомления с постановкой геологической службы. Ерофеев пишет записку на высочайшее имя, и, хотя под ней стоит одна его подпись, несомненно, текст тщательно обсуждался с друзьями. Сам Григорий Петрович действует при дворе, стараясь использовать свои евязи. Разъезжает по городам, выступает с лекциями, доказывает необходимость распространения геологических знаний. Позволяет себе насмехаться над сановниками, клеймит их невежество по этой части. В качестве иллюстрации приводит такой анекдот. Однажды на приеме у олонецкого губернатора кто-то спросил у Григория Петровича, что он в их крае ищет.

— Уголь.

— Э, батюшка, — вмешался губернатор. — Откуда ж ему тут быть? У нас ведь все больше сосна растет...

Что же предлагают ученые в составленном ими проекте уложения? «На обязанности будет лежать исследование местностей России по назначению правительства, определение характера и степени благонадежности месторождений полезных ископаемых и составление геологической карты России, которое, очевидно, должно идти путем систематическим». Состав будущего учреждения должен быть, по их мнению, таков. Шесть старших геологов, шесть младших, один старший палеонтолог, один младший и один химик. В Совет геологического учреждения входят директор, старшие геологи, старший палеонтолог, академики императорской Академии наук, профессора Горного института и Санкт-Петербургского университета по кафедрам геологии и палеонтологии; членство в совете не обусловливалось дополнительным вознаграждением.

Поразительные, несусветно скромные требования! Но всего поразительнее, что они не могли быть выполнены в течение многих лет! Приходилось прибегать к разного рода уловкам, чтобы — не убедить, нет! — а поторопить правительство, постоянно почтительнейше напоминать ему о необходимости скорейшего осуществления столь важного для государства проекта. Пухлые папки с бумагами переносились из Горного департамента в Министерство финансов и Сенат, и ни разу правительство не отвергло ни один из вариантов проекта: просило доработать. Не то чтобы оно не понимало важности задуманного — отнюдь это не так! Но как можно было нарушить порядок прохождения дел, и тем более важных, и чем дольше оно проходило, тем важнее становилось...

В 1875 году усилиями комиссий и подкомиссий был выработан окончательный и подлежащий утверждению проект устава, но и он не был утвержден, понадобилось еще пять лет, чтобы... нет, опять-таки не утвердить, а созвать собрание петербургских геологов по согласованию и последнему рассмотрению всех пунктов.

Свидетелем всех перипетий этой борьбы — и свидетелем близким, иногда даже участником — стал Александр Карпинский, и, несомненно, это явилось для него своеобразной школой общения с административным аппаратом. Скоро он докажет, что недаром брал уроки.

А теперь перейдем к обещанному радостному событию, для чего нам понадобится представить кабинет директора Горного института с портретом государя императора, дубовым письменным столом, креслами и кожаным диваном. Входит адъюнкт кафедры геогнозии и, смущаясь и краснея, протягивает для подписи прошение.

Если бы за столом, как еще некоторое время назад, сидел Григорий Петрович Гельмерсен, событие это прошло бы малозаметно. Тот подписал бы прошение, сдержанно, но сердечно поздравил бы потухшим своим баском; с заметным усилием оторвался бы от кресла, встал... пожалуй, на этом аудиенция и закончилась бы...

Но совсем не так поступил Николай Иванович Кокшаров.

— Как?! — вскричал он. — И молчал! Ах, скромник! Господа, господа, пожалте-ка сюда!.. Какая новость!

И господа, то есть профессора и доценты, адъюнкты и кой-кто из студентов, — словом, все, кто толпился в передней, ввалились в кабинет и, увидя восторг своего директора и взглянув на бумагу, обступили Карпинского и, в свою очередь, закричали:

— Кто она? Сознавайся! Каков удалец, а?

Всякий, кто хоть сколько-нибудь знаком с уставом Корпуса горных инженеров, конечно, уже догадался, какое прошение подал директору зардевшийся от смущения адъюнкт. То было прошение о женитьбе. Без разрешения начальства горный офицер (хотя к тому времени такое титулование исчезло) не имел права вступить в брак. Сразу скажем, что Кокшаров не только в сей же момент подписал бумагу, но, пока возбужденные сослуживцы расспрашивали Александра Петровича, а тот, потупившись, отвечал на вопросы, подвинул к себе стопку бумаги и уже от себя написал прошение в Министерство финансов о пособии для новобрачных, «поскольку как сам господин Карпинский, так и будущая его жена не имеют никакого состояния».

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Карпинский"

Книги похожие на "Карпинский" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Яков Кумок - Карпинский"

Отзывы читателей о книге "Карпинский", комментарии и мнения людей о произведении.