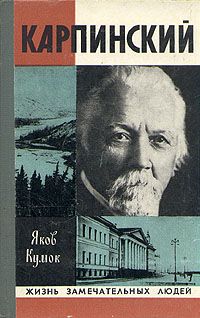

Яков Кумок - Карпинский

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Карпинский"

Описание и краткое содержание "Карпинский" читать бесплатно онлайн.

Немногие знают, что первый президент АН СССР А.П.Карпинский был фактически последним главой императорской Российской академии наук. Ему было 70 лет, когда грянула революция. Ученый сумел разобраться в бурных событиях века. Под его руководством старая академия была преобразована. Она стала центром советской науки. Книга рассчитана на массового читателя и написана на основе многочисленных архивных материалов, ранее нигде не публиковавшихся.

Вернемся к уставу. 18 июля 1927 года Совнарком СССР утвердил проект, и, таким образом, начал существовать первый советский устав Академии наук, он закреплял идею, выраженную ранее в постановлении ЦИК и СНК СССР и признававшую академию высшим ученым заведением страны. В структурной организации произошли изменения. Отделения русского языка и литературы и Историко-филологическое отделение были объединены и составили отделение Гуманитарных наук; Второе отделение называлось теперь — Физико-математических наук. Вместо одного вице-президента надлежало избирать двух, и президиум, на который возлагалась вся текущая работа, состоял, следовательно, из президента, двух вице-президентов, непременного секретаря и академиков-секретарей обоих отделений; права президиума были значительно расширены, он мог выносить важные решения, не дожидаясь созыва общего собрания (прежде так не водилось, и старые академики выражали недовольство).

Пожалуй, самые существенные изменения претерпел порядок выборов. Читатель помнит, как выбирали нашего героя. Ему написали рекомендацию, потом провели на заседании отделения и утвердили на общем собрании. Отныне же рекомендовать имели право не только отдельные академики, но и учреждения, и общественные организации, и группы ученых; об открывшихся вакансиях сообщалось в печати, и на ее страницах могло происходить публичное обсуждение кандидатур. Порядок, как видим, гораздо более демократичный, чем раньше. Количество действительных членов и членов-корреспондентов было увеличено.

Новый устав, сообщим забегая чуточку вперед, просуществовал всего два года; в 1929 году приступили к переработке и в 1930 году утвердили переработанный (но не принципиально, а во второстепенных пунктах!) вариант. Тогда же избрали новый состав президиума: президентом вновь был переизбран Карпинский. Ольденбург покинул кабинет непременного секретаря. Он проработал в нем двадцать шесть лет! Мечталось ему, отдохнув, приняться, засучив рукава, за научную работу, столько замыслов ждало воплощения! Работы по истории искусств народов Западной Европы и Востока, по истории буддизма... Увы, болезнь трепала его все круче...

Выборы 1928 года — значительнейшее событие в истории академии тех лет. И нетрудно понять почему. Предстояло первое после революции обширное пополнение состава академии. 3 апреля 1928 года Совнарком своим постановлением увеличил число действительных членов до 85, то есть вдвое. Но дело даже не в количестве, хотя и оно имеет значение: впервые «лицом к лицу» сошлись два поколения ученых, молодое и старое, причем первое — дореволюционное, второе пореволюционное, что в глазах иных людей означало не только их возрастное положение, сколько нравственно-политическое. Нашлись горячие головы, которые «лицом к лицу» представляли скорее как «стенка на стенку» в равном количестве с обеих сторон и прямо-таки жаждали схватки; мы сейчас расскажем о том. Менялся, так сказать, и качественный материал: новое пополнение состояло в основном из представителей точных, естественных и технических наук. И впервые в академики баллотировались члены Коммунистической партии. Так что выборы двадцать восьмого года несли с собой много нового. И еще больше перемен предвещали в будущем.

Президент поначалу пытался утихомирить страсти. Он часто теперь жаловался на старческую память («забываю то, что нужно, и помню то, чего не нужно»), но скорее всего это простительное лукавство, позволявшее от выступления к выступлению повторять излюбленные мысли. Мысли эти нам хорошо известны. Наука есть братство ученых (и поэтому, следовательно, никакого «конфликта поколений» быть не может). Наука «стремится лишь к истине, не покоряясь никаким верованиям, доктринам или предубеждениям», «настоящий действительный работник науки ищет только истину, правду, неизбежно ведущую к справедливости... Он не может не возмущаться лишь научной ложью — умышленным выдаванием предположений за наблюденные факты... Такая ложь — не ошибки, всегда возможные — является одним из самых больших и вредных нравственных преступлений».

Часто говорит о справедливости, но тоже пока ограничивается лишь общего характера предостережениями («несправедливость — это порок, грозящий разрушить не только науку, но и государство») и увещеваниями. И конечно, не устает повторять, что «без науки и просвещения самостоятельность страны по многим неизбежным естественным причинам пойдет на убыль», что налагает особую ответственность на деятелей науки и на тех, кто о них пишет...

Кто о них пишет... С некоторых пор «о них» стали писать часто, даже слишком, и порой не совсем объективно. Списки кандидатов публикуются в газетах, и достоинства каждого публично обсуждаются — это демократическое новшество не могло не быть одобрено всеми. Совершенно естественно, тщательнее других достоинства и недостатки кандидатов позволяли себе разбирать ленинградские газеты — академия, хоть и приобрела статус общесоюзного научного учреждения, находилась все-таки в городе на Неве. Нередко вместо кандидата в поле зрения журналистов попадал старый академик: толковались (подчас вульгаризаторски) его труды, его личные даже качества и привычки, например, религиозность; разумеется, к подобного рода вещам надо было подходить с особой деликатностью, учитывая солидный возраст, факторы воспитания и прочее.

Однажды в профсоюзном бюро состоялось бурное заседание, на котором присутствовал и президент. Некий молодой человек, вдохновленный, по-видимому, поспешными журналистскими выступлениями, произнес неуважительную по отношению к старым академикам речь, весьма к тому же растянутую — она закончилась поздним вечером. Александр Петрович не поленился наутро представить написанную ночью записку, которую начинает с сожаления, что не смог сразу же вчера и ответить, поскольку был крайне утомлен. «Я лично встал в 5. С 6 до 12 1/2 был занят беспрестанно».

Задет принцип преемственности традиций, по его мнению, наиважнейший — он рьяно его защищает. «Такие выступления гибельны для того учреждения, в котором я имею счастье и честь служить, как полагаю, на истинную пользу нашей страны». Вновь он обращается к понятию справедливости и дает поразительное тавтологическое и вместе с тем наглядное определение: «Справедливость не есть добродетель, но лишь отсутствие страшного порока — несправедливости, который может погубить все — и семью и государство...»

«...Бюро с самого начала приняло на себя распорядительную роль, ему ни в коем случае не принадлежащую. Теперь оно выступает в роли чтеца и исследователя чужих мыслей... Бюро считает возможным судить не только о результатах работы того или иного ученого, но и делать ему допрос о его настроениях, взглядах, верованиях и пр. ...Если испытуемый заявляет себя верующим (а это обстоятельство никакого отношения к его научной деятельности не имеет) и признает, что несть власти аще не от Бога (да не будет взято под подозрение, что слово Бог в противность чьему-то распоряжению пишу грамматически правильно, как имя собственное, хотя бы и относимое к воображаемому предмету, подобно тому, как слова Иегова, Аллах, Перун, Юпитер, Венера, пишу с большой буквы. Слово «боги», как нарицательное, конечно, пишу с маленькой буквы), то таким заявлением гарантирует, что ничего против власти им делаться не будет. Человеческое достоинство не позволяет не только ученому, но и всякому уверенному в своей честной работе лицу относиться дружелюбно и без протеста к таким допросам...»

Александр Петрович обрушивается и на редакторов некоторых газет («называемых ответственными, но совершенно безответственных»), которые создают у себя чуть ли не «расследывающие организации, устраивают внезапные ревизии, собирают сведения от всех недовольных...». За сдержанностью и подлинно интеллигентной манерой критики слышится гневно протестующий голос...

Наконец выборы проведены. 10 декабря 1928 года они собрались на торжественное общее собрание, которое для доброй половины его участников было первым в жизни и потому особенно торжественным. Разумеется, о конфликте поколений никто и не вспоминал, похоже, что о нем забыли и журналисты, в большом количестве сновавшие по проходу и между кресел с открытыми блокнотами или тяжелыми треногами в руках. Некоторые успели уже расставить свои треноги, нацелить объективы на президиум и приготовить магний для вспышки — потому, хоть и были зажжены все люстры, света все-таки не хватало для четкого снимка, и корреспонденты пребывали в большом беспокойстве.

И вот поднялся невысокий старичок с гривою седых волос и прищурил лучистые глаза. Тут, словно кто команду им дал, разом во всех концах зала корреспонденты зажгли свои магниевые свечи, академики как молодого, так и в особенности старого поколения оцепенели, едко запахло дымом... Торжественность была смята, и, хоть заседание благополучно доведено до конца, положенные приветствия высказаны, пожелания произнесены и заверения даны, недовольство, охватившее президиум, было столь велико, что назавтра же он собрался в полном составе и с чрезвычайной быстротой безо всяких споров и дебатов выработал следующую бумагу:

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Карпинский"

Книги похожие на "Карпинский" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Яков Кумок - Карпинский"

Отзывы читателей о книге "Карпинский", комментарии и мнения людей о произведении.