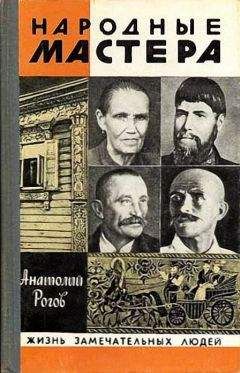

Анатолий Рогов - Народные мастера

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Народные мастера"

Описание и краткое содержание "Народные мастера" читать бесплатно онлайн.

Книга писателя Анатолия Рогова посвящена жизни и творчеству выдающихся мастеров, родоначальников всемирно известных промыслов: Анне Мезриной - дымковская игрушка, Игнатию Мазину - городецкая живопись, Василию Ворноскову - кудринская резьба, Ивану Голикову - палехская лаковая живопись. Автор обращается и к истории, и к сегодняшнему дню народных промыслов, их богатейшим традициям.

Написал Иван Петрович и ту картину, которую все мечтал написать палешанин-иконописец Жихарев из повести Горького «В людях», — лермонтовского «Демона».

И лермонтовский «Купец Калашников» у него был — очень интересная миниатюра, где главный цвет — черный, сам лак не записан.

И пушкинские «Бесы» были. По образности, по художественному совершенству и эмоциональной насыщенности это, несомненно, одно из лучших произведений советского Палеха. И какими скупыми, простыми средствами Вакуров добился этого: саму черную поверхность шкатулки превратил в огромную бездонную ночь, цветными сделал в ней лишь Пушкина, возок, кучера да контуры огненных несущихся коней. Видения же вокруг проступают еле-еле; они синие, серебристые, зеленоватые, расплывчатые и возглавляются пучеглазым Николаем Первым — главным бесом, преследовавшим Пушкина. А среди чудищ различимы николаевские верные холуи — враги поэта рангами пониже, они ухмыляются, скачут, цепляются за возок, сплетаясь вместе со снегом в жутковатые завихрения, которым, кажется, не будет конца, как не будет конца и этой непроглядной ночи.

Четвертый из соцветия Иванов — Иван Васильевич Маркичев — до революции тоже занимался в основном фресками, специализировался на реставрации древних росписей. Работал в московских соборах семнадцатого века, в Кремле. В общем, и разные города повидал, и городской жизни вдосталь хлебнул, но до самой смерти самозабвенно любил деревню и все, связанное с ней: поспевающие хлеба, косьбу на зорьке по холодной росе, тучи грачей, летящих за пахарями по весне.

Ради любой полевой работы, ради похода по грибы или охоты этот высокий, неуклюжий, похожий на гуся человек — он по-гусиному гнул черноусую вихрастую голову — мог забросить все, что угодно. И точно преображался весь, становился быстрым, ловким, веселым.

Самое дорогое его сердцу он и писал.

«Много я изображал трудовых сцен, — говорил Иван Васильевич, — самый тяжелый женский труд. Но на папье-маше и тяжелый труд превращается в красоту».

Вернее было бы сказать, что это он превращал его в красоту, ибо видел в таком труде высокую поэзию жизни.

Творчество Маркичева — одно из наиболее самобытных в Палехе. И дело тут в первую очередь в его навыках монументалиста. Они были так значительны и глубоки, что он, пожалуй, крепче всех палешан сумел и в миниатюре опереться на принципы древнерусской монументальной фресковой живописи. Заимствовал у нее лаконичные величаво-спокойные композиции, большие цветовые плоскости, строгую стилистическую образность, скупую детализацию. Да еще соединил все это с чисто жанровой трактовкой деревенских сюжетов.

Привстала, например, на цыпочки тоненькая девушка и кричит, аукает. А по бокам у нее четыре деревца под стать ей изогнулись. Собственно, и не деревца вовсе, а лишь их тонюсенькие условные образы. Сзади такой же образ голубой речки и желтых горок. Заблудилась девочка, поза ее полна тревоги, а четыре образа-деревца кажутся густым лесом. И самое главное, что размер этой картины всего сантиметров семь в высоту.

Или девушку у колодца молодой охотник встретил. При такой же яркой декоративности, при той же образной простоте форм и спокойной композиционной уравновешенности эта сценка еще ближе к жанру, и ее с полным основанием можно сравнивать с работами ранних голландцев. Общего у них очень много, только Маркичев кажется, более тонким живописцем-декоратором, способным слить в единую гармонию самые разные и звучные цвета.

В отношении же жанровости судите сами: в охотнике напористость и верткость видны, в девушке — застенчивость. Видно, что она и про ведра забыла, и одно уже опрокинула корова. Видно, что на колодезном журавле в качестве противовеса два полена привязаны. Виден патронташ нетронутый на поясе у молодца и ружьишко, к столбу прислоненное…

И опять ведь ничего иллюзорного в картине, только условное, только упрощенное и стилизованное.

Через несколько лет любовь к жанровой обстоятельности и величавой эпичности приведет Маркичева к созданию многоплановых миниатюр, в которых он, как в многоярусных лубках и поясах старинных фресок и икон, покажет разом чуть не все сельскохозяйственные работы…

Причем любой из сотен, а может быть, и тысяч персонажей, написанных Маркичевым, внешне всегда очень красив, особенно женщины. Это подметили сами артельщики и не раз подшучивали над художником: «В жизни, мол, ни одна не приглянулась, так он теперь свой идеал в миниатюре ищет…». Маркичев был пожизненным холостяком. А оказывается, приглянулась. Иван Васильевич как-то сам разоткровенничался. «В ранней молодости, — говорит, — я видел женщину очень изящную по красоте. Я всю жизнь вспоминаю ее и пишу на своих коробочках. Даже мужские лица я делаю теперь похожими на нее».

Всю жизнь! А ведь выглядел глыбистым, очень мужественным…

Но особенно виртуозно Иван Васильевич писал жниц. Их было несколько вариантов, и в каждом не более трех женщин. Расположены они обычно строго фронтально, на фоне несжатой ржи. Под ногами снопы. В небе по центру иногда ослепительно-лучистое солнце. Ну что, кажется, особенного, да еще при абсолютно симметричном расположении фигур? Но Маркичев каждой из них нашел такое совершенное, такое грациозное и правдивое движение и так согласовал их с ритмическими волнами ржи, что все время чудится, будто жницы очень согласованно, безостановочно двигаются. Золотистые волны вторят красным, белым, зеленым, голубым. Невольно вспоминаются Ярославль и сцена жатвы, написанная Гурием Никитиным в церкви Ильи Пророка. При всей внешней разнице, картины Маркичева построены по тому же принципу величавой пластической и цветовой ритмики, схожей с ритмикой музыкальной…

А в жилистом большелобом Иване Ивановиче Зубкове, по мнению Ефима Вихрева, было что-то галльское, родственное Кола Брюньону. Веселый острослов, поэт, философ и не меньший, чем Баканов, книголюб и книгочей, Зубков неутомимо воспевал в своих работах родные места, знакомые всем мостки и перелески, деревни и мельницы, разные события сельской жизни: массовки, или отбивку косы, или просто начало грозы, или ссору влюбленных где-нибудь на берегу реки. В форме он не мудрил, писал проще всех, иногда даже наивно, наподобие того, как писались картинки на фанерках и клеенке для базаров. Но настроение в каждой его вещи таилось удивительно глубокое и отрадное, потому что он все в них заливал солнечным светом, чаще всего закатного солнца — «прошивал их золотом», полагая, что и в древнерусской живописи обильное золото появилось, в частности, оттого, что такие великие мастера прошлого, как Андрей Рублев, чувствовали «все обаяние освещенной солнцем природы…».

Каждый талантливый мастер Палеха обрел собственное творческое лицо. А все вместе они выработали совершенно новый, своеобразный декоративно-пластический язык, главными особенностями которого стали яркая поэтическая образность и глубоко народная по своему характеру сказочность. Дело в том, что первые артельщики, или, как их чаще всего называют в самом селе, «старики», взяли у древнерусской живописи только ее основные художественные принципы и добавили к ним очень многое из других народных искусств, но все только такие формы и средства, в которых с наибольшей силой выражалась чисто народная поэтика. Поэтому-то им и удавалось в своих крошечных картинках передавать столь глубокие мысли и чувства. Душа человеческая, поэзия — вот что занимало «стариков» прежде всего, вот ради чего они работали и горели, подобно Голикову.

«Миниатюра требует проникновения в сказочный мир! Требует чуткого глаза, как необходимо чуткое ухо для восприятия музыки, — пишет М. Некрасова в книге «Палехская миниатюра». — В этом поэтическое обаяние палехских миниатюр, заставляющих вспомнить узорчатую мелодию, плавность и задушевность народных песен.

В них, как в сказке, все празднично и радостно. В пластичности самих средств, орнаментальные закономерности которых усиливает черный фон, заключена декоративность. Силуэт, линия, цвет, ритм одновременно эмоционально содержательны и декоративно-орнаментальны, напевны. Они сплетаются в непрерывность орнамента, организуют, как бы строят предмет изнутри. Потому так значительна в палехской живописи роль ритмического повтора, созвучий и контрастов. Композиция, колорит согласовываются с формой предмета, с его масштабом. Какого богатства эмоциональных оттенков достигали Голиков, Маркичев, разворачивая свой художественный замысел то на круглой, то на прямоугольной, на большой или маленькой коробочках. Один и тот же мотив каждый раз звучал по-новому. Плоскость и форма предмета раскрывались художниками в тех красках, линиях и ритмах, которые отвечали идейно-эмоциональному содержанию образа, живописному замыслу в целом…».

Но почему же, почему вчерашним мужикам-«богомазам», каких в России были еще тысячи, удалось то, что не удавалось совершить даже очень талантливым светским художникам, даже К. Петрову-Водкину, Виктору Васнецову и Михаилу Нестерову, впрямую занимавшимся иконописью и искавшим путей воскрешения древних традиций?

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Народные мастера"

Книги похожие на "Народные мастера" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Анатолий Рогов - Народные мастера"

Отзывы читателей о книге "Народные мастера", комментарии и мнения людей о произведении.