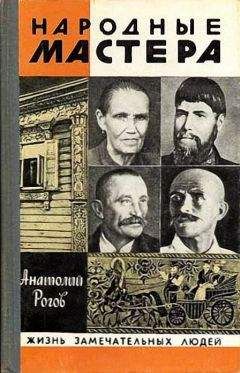

Анатолий Рогов - Народные мастера

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Народные мастера"

Описание и краткое содержание "Народные мастера" читать бесплатно онлайн.

Книга писателя Анатолия Рогова посвящена жизни и творчеству выдающихся мастеров, родоначальников всемирно известных промыслов: Анне Мезриной - дымковская игрушка, Игнатию Мазину - городецкая живопись, Василию Ворноскову - кудринская резьба, Ивану Голикову - палехская лаковая живопись. Автор обращается и к истории, и к сегодняшнему дню народных промыслов, их богатейшим традициям.

А из следующей двери ударяет сыростью.

Эта мастерская сплошь в высоких кабинках с электрическими гончарными кругами и в каждой — парень или девушка, а перед ними на лотках груды тестообразной мокрой глины. Ребята все заляпаны…

Тут же в застекленных витринах стоят великолепные шарообразные сосуды с вороненым металлическим отливом, многоцветные керамические жанровые горельефы, стройные бледно-голубые вазы…

Уходить не хочется.

Ни из одной здешней мастерской не хочется, да просто и невозможно уйти. Потому что часто ли увидишь, как из кости с помощью капельных зубопротезных буров вырезаются изящные шахматные фигурки, ажурные туалетные наборы, богато «под Холмогоры» инкрустируются шкатулки… Часто ли увидишь вдруг на мраморной плите дивные медные тюльпаны, подернутые грустной патиной… Часто ли можно послушать звонкий веселый перестук молоточков многих чеканщиков… Или наблюдать, как в длинной бушующей печи обжигаются керамические изделия, как они там медленно движутся, раскаленные добела… Или как их расписывают по сырому чистыми пахучими красками-глазурями… Или как деревянные чурбаки превращаются в сказочные ковши с причудливыми ручками, а деревянные шкатулки, ларцы и блюда покрываются завораживающей рельефной резьбой…

Лет пятьдесят назад Абрамцевскую учебную мастерскую перевели в Хотьково и превратили в профтехшколу, а в 1957 году на базе этой школы создали художественно-промышленное училище, которое тоже назвали Абрамцевским. Выстроили для него комплекс отличных светлых зданий. От платформы Абрамцево Ярославской железной дороги это совсем недалеко: в знаменитый ныне музей-усадьбу надо идти от полотна налево, через старый еловый лес, а к училищу — направо, вдоль посадок.

Сначала здесь готовили только художников-резчиков по дереву, потом прибавились косторезы, потом появились отделения керамики, росписи по керамике, художественной обработки металлов, резьбы по камню. Всего в училище занимается уже более пятисот человек, а желающих поступить на каждое место ежегодно по восемь-десять… Но дерево здесь по-прежнему главное, это отделение самое большое, и основной предмет — декоративная кудринская резьба. И больше народной резьбе в России не учат нигде: ни в других училищах, ни в институтах. Так что художники-специалисты растекаются отсюда по всей стране, тридцать человек ежегодно…

А рядом с училищем, всего в пятидесяти метрах от него, расположена Хотьковская фабрика резных художественных изделий, которая вобрала в себя все некогда существовавшие в округе артели: Абрамцевскую, Кудринскую, Ахтырскую, Левковскую, Хотьковскую. Главное на фабрике — тоже кудринка. Абрамцевские традиции «резной мебели в русском духе» давно не развиваются. Мастера на фабрике есть отличные…

В Хотькове живет и один из правнуков Василия Петровича — Михаил Васильевич Ворносков-второй. Инженер по образованию и по должности, он, однако, с годами тоже все больше и больше увлекался резьбой. Все свободные дни проводил в Кудрине в мастерской деда Сергея… А потом был приглашен Министерством культуры РСФСР на должность заместителя директора Абрамцевского музея-заповедника. Кудрино ведь тоже теперь входит в заповедную зону…

А сыновья Ворноскова — Николай и Александр — погибли в Отечественную войну. Василий вернулся с фронта без ноги. Он стал видным скульптором-резчиком, автором многих очень своеобразных декоративных барельефов, панно, монументальных скульптур… Сергей прошел фашистский плен и выжил только потому, что в кармане его гимнастерки немец обнаружил фотографии резных шкатулок и воскликнул: «О! Чей?!» — «Моя работа», — сказал Сергей, и его тут же отделили от группы смертников, заставили работать в столярной мастерской, делать рамки и шкатулки… Петр был блестящим анималистом-сказочником, превращавшим сучки и корни в фигурки реальных и фантастических зверей… Михаил вырос в одного из лучших советских резчиков-орнаменталистов, был реставратором, воскресившим убранство многих знаменитых старинных храмов и дворцов…

АЛЫЕ КОНИ

1

Невысокого бритоголового человека в Кустарном музее уже ждали и сразу повели на второй этаж в кабинет директора.

— Посмотрите, что нам принесли!

На столе рядом с затейливым резным чернильным прибором лежали и сияли яркими красками, золотом и серебром четыре необычные миниатюры: две на черных пластинках, две на черных шкатулочках. На пластинах твореным золотом и серебром были исполнены вольные копии с гравюр Доре «Адам в раю» и «Охота на медведя», на шкатулках же — на крошечной, одним серебром — дерущиеся петухи, а на второй — пахарь, этот уже красками, судя по всему, яичной темперой, в иконописной манере и иконописной же техникой.

Бритоголовый бережно положил шкатулки в крепкие сухие ладони и отошел к окну. Картинка с пахарем в солнечных лучах ослепительно вспыхнула, будто засветилась изнутри, и стала похожа на драгоценный самоцвет — переливалась глубинными огоньками. Писано все было как в самых лучших древних иконах — многими прозрачнейшими слоями, один по другому. И обликом пахарь очень смахивал на святого, но вместе с тем и на былинного русского богатыря. И потом этот черный фон, и это тончайшее изящество во всем, и динамизм, которого не всегда доставало иконам. Особенно в дерущихся петухах, сделанных одними штришками, как будто это своеобразные гравюрки. Нет, это была какая-то совершенно новая, невиданная красота. Удивительнейшая красота.

— Кто же это сделал?

Синие глаза бритоголового восторженно сияли. Руки со шкатулками он прижал к груди.

— Да палешанин — Голиков, Иван Иванович, — сказал директор музея. — Они с Глазуновым пришли, вы его знаете. Просили изделия из папье-маше, сырье. Говорили, что хотят попробовать писать лаковые миниатюры. Ну, мы посмеялись: иконописцы, и вдруг лаковые миниатюры… Тогда они вот эти пластинки принесли, донца фотографических ванночек использовали. Тут уж мы им выделили сырье…

Бритоголового звали Анатолий Васильевич Бакушинский. Он был профессором, заведовал в Третьяковской галерее кабинетом рисунка и гравюры. А народным искусством увлекся недавно, всего как год или два. Приходил в Кустарный музей, знакомился с новыми поступлениями, бескорыстно помогал научными консультациями и советами. Знал он поразительно много и искусствоведом стал когда-то самодеятельно, по влечению сердца, — по образованию был историком. И еще великолепно играл на скрипке, рисовал и занимался резьбой. Видимо, к некоторым землям у всевышнего особая щедрость на таланты: Бакушинский тоже был родом из Палеха — сын тамошнего писаря.

— Вы понимаете, товарищи, что произошло-то? — Анатолий Васильевич волновался. — Впервые иконописной манерой написана не икона. И на чем! На черном папье-маше, на лаке. На черном их вообще никогда не писали. И какая красота! Ведь совершенство же, подлинное совершенство… Теперь главное — не дать этой искре погаснуть… Он каков хоть из себя-то, этот Голиков? Я его не знаю. Чем живет?

— Он должен скоро подойти, Анатолий Васильевич…

Шел тысяча девятьсот двадцать второй год.

За окном в разомлевшем от жары Леонтьевском переулке звенели неестественно громкие голоса, слышался дробный стук больших ножей и вкусно пахло какой-то сдобой и жареным мясом. Это в длинном желто-белом доме напротив, где жил Станиславский, собирались обедать. Там всегда обедало много народу… И никто не знал и не ведал того, что уже знали три человека в этом маленьком кабинете на втором этаже особняка, похожего на старинный русский терем. Правда, Бакушинский в тот час тоже не подозревал, что эти миниатюры и для него станут главным делом всей жизни.

2

Когда Палех стал одним из центров русского иконописания, точно не установлено.

Карамзин считал, что дело затеялось еще во времена князя Андрея Боголюбского, специально насаждавшего во Владимиро-Суздальских землях разные искусства и ремесла.

Во всяком случае, есть свидетельства, что существует это поселение не менее тысячи лет, что в четырнадцатом веке им владели князья Палецкие (фамилии явно от названия села, а само это слово, по всей видимости, от общеславянского слова «леха», то есть борозда, межа). В семнадцатом веке Палех принадлежит уже боярам Бутурлиным и довольно широко известен на Руси своими иконами. Сподвижник Симона Ушакова Иосиф Владимиров в «Трактате об искусстве» пишет: «Шуяне, холуяне, палешане продают их на торжках и развозят такие иконы по заглушным деревням и продают их в розницу и выменивают на яйцо и на луковицу, как детские дудки. А большей частью выменивают их на обрезки кожи и на опойки и на всякую рухлядь».

Тогда палехские иконы, видимо, были одними из самых простых и дешевых. Но к девятнадцатому веку положение меняется. В селе развивается миниатюрное письмо, и мастерство художников вырастает настолько, что, когда Гёте, заинтересовавшись иконописанием, просит русские власти прислать сведения о суздальских иконописцах, ему сообщают в 1814 году, что самое заметное в этом искусстве — село Палех, что мастеров там шестьсот душ и что особенно славятся миниатюрным письмом крестьяне Андрей и Иван Александровы Каурцевы. Написанные ими иконы «Двунадесятые праздники» и «Богоматерь» были отосланы великому поэту в подарок.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Народные мастера"

Книги похожие на "Народные мастера" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Анатолий Рогов - Народные мастера"

Отзывы читателей о книге "Народные мастера", комментарии и мнения людей о произведении.