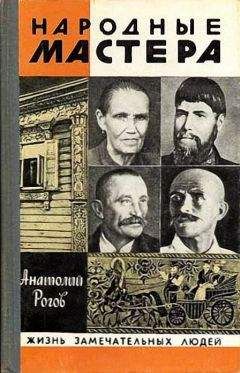

Анатолий Рогов - Народные мастера

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Народные мастера"

Описание и краткое содержание "Народные мастера" читать бесплатно онлайн.

Книга писателя Анатолия Рогова посвящена жизни и творчеству выдающихся мастеров, родоначальников всемирно известных промыслов: Анне Мезриной - дымковская игрушка, Игнатию Мазину - городецкая живопись, Василию Ворноскову - кудринская резьба, Ивану Голикову - палехская лаковая живопись. Автор обращается и к истории, и к сегодняшнему дню народных промыслов, их богатейшим традициям.

— Только жуйте, жуйте. Помаленечку глотайте, а то кишки сейчас как стекло, хлеб проткнет их сразу…

Сам он продолжал работать. Каждый день в четыре утра по-прежнему был в мастерской. Совсем один в гулкой и почти нетопленой мастерской среди пяти верстаков, перед огромными окнами…

Он сильно отощал, стал костлявым и вроде бы опять маленьким. Плохо росли волосы, и он брился наголо.

Лес теперь приходилось добывать у спекулянтов, а морилку, политуру и лаки вообще невозможно было достать — их никто не вырабатывал. Но Василий Петрович все равно искал; ездил в ближние и дальние края, иногда говорил, что за хлебом, а вместо хлеба привозил полбутылки мутного спирта и кусочки шеллака, или каких других смол, или полбочонка дегтя, а то и натуральную нефть. И оказывалось, что сначала он нашел хлеб, а потом вот «подвернулось», и он выменял хлеб на это. «Как-нибудь перебьемся, мать! А без политуры нельзя». Он сам научился варить разные политуры. Пробовал покрывать вещи и дегтем и нефтью. Иногда получалось очень красиво: от колесного дегтя цвет был темно-коричневый, от чистого дегтя — золотисто-коричневый, а от нефти — коричнево-бурый. Но эти вещи сильно мазались, и он сам становился похожим черт-те на кого.

Но музей ничего не покупал.

И никто не покупал…

19

«Что же он, дурак, сел-то так далеко!»

Когда все поднялись, он вообще за передними ничего не видел, хотя и на цыпочки вставал… Да и потом, из такой дали разве путное что разглядишь. И еще этот сильный свет со всех сторон очень слепил, очень мешал… Видно только, что голый большой череп блестит да белая рука вверх взлетает… Правда, когда глаза поднапряг — различил и знакомую по портретам вроде бы рыжеватую бородку и усы… И все-таки как-то не верилось, что это он — Ленин. Больно просто: вошел, сел, и вдруг — Ленин…

Первый Московский губернский сельскохозяйственный съезд проходил в Доме Союзов в конце ноября двадцать первого года.

Его избрали делегатом от Дмитровского уезда. От их пяти-шести деревень одного, как самого ладного хозяина…

А вот слышал он все прекрасно. Голос у Ленина был зычный, раскатистый, он сильно картавил.

Начало речи, правда, не запомнил: разволновался, пока в ладоши хлопал и пока ругал себя, что сел так далеко, потом пристраивался, отыскивая проем между головами передних… Ленин вроде бы приветствовал их и говорил о важности таких съездов. А дальше уже все запомнил, после даже по газете сверял.

«Основным вопросом, который выдвигается всеми обстоятельствами нашего времени, — говорил он, — первостепенным вопросом политики нашей республики, как внутренней, так и внешней, является вопрос о повышении хозяйства вообще и о повышении сельского хозяйства в первую голову. Все признаки указывают на то, что в крестьянстве теперь, после пережитых тяжелых лет войны империалистической, а затем победной войны гражданской, происходит глубочайший перелом. Сознание того, что по-старому хозяйничать нельзя, проникло в самую глубь крестьянских масс. Целый ряд признаков указывает, что стремление к переустройству хозяйства, к повышению сельскохозяйственной культуры так глубоко, так широко, так остро чувствуется теперь крестьянством, как никогда…».

Это точно. Василий Петрович тоже не раз уже думал, что как ни меняй строй, а если у мужика все останется по-прежнему, в самой основе своей по-прежнему, никакой новой жизни не получится. Ленин бил в самую точку. Под конец же сказал, что это «политическая необходимость, ибо все политические вопросы, поскольку наше международное положение улучшилось, направляются и одну сторону — во что бы то ни стало повысить производительность сельского хозяйства. Повышение его производительности должно повести за собой и улучшение нашей промышленности».

Потом были и другие интересные выступления, и дельных советов было много, но ленинская речь и сам Ленин засели в памяти крепче всего.

Понравился он Василию Петровичу. В Кудрине так и сказал мужикам. Собрал их по приезде, объяснил, что это был за съезд, а дальше — о Ленине. И какого роста, и как картавит, а главное — к чему зовет мужика, чего от него хочет. Никогда в жизни не говорил на людях так много и горячо. Мужики удивленно переглядывались.

— Но мы ж резчики, какое у нас-то «повышение»?

— Но ведь пашешь, сеешь! А чем? Сохой. Неужели на плуг денег не сгоношишь?

— Митяй их на бутылки копит, — гоготали мужики.

— Во, во, черт-те дери…

Ходил Василий Петрович и в Ахтырку, в другие деревни ходил, везде про съезд, про Ленина и про новую культуру рассказывал.

Слушали по-разному. Резонно рассуждали, что, пока город не даст деревне новых орудий, больно-то производительность все равно не поднимешь.

— Думать, конечно, есть о чем, — соглашался Василий Петрович.

А вернувшийся из армии Степан Максимов во время этих разговоров все как-то странно поглядывал на Ворноскова, словно больше всех удивлялся его страстной словоохотливости.

20

Кудринскую артель резчиков «Возрождение» организовали в двадцать втором году. Председателем избрали Степана Максимова, то бишь Степку Дубового. Решили, что лучшего и не надо, потому что солдатчина на него как печать свою наложила: ходил подобранный, прямой, голову вверх, а гимнастерку и галифе не снимал, пока они не побелели и не посеклись. И строгий стал, твердый, порядок соблюдал во всем. Выпивал в меру. За словом в карман не лез. Чего ж еще лучше-то для хозяйствования!

А Василий Петрович был в артели инструктором. Сам ездил, добывал фонды на материалы.

Размещалась артельная мастерская в бывшем веринском кирпичном доме. Хозяева в конце гражданской войны куда-то сгинули: то ли за границу удрали, то ли в Сибирь… Василий Петрович, не выходя из своего дома, в окна видел: кто да что нынче в мастерской. Иногда разбирал даже, кто что именно режет, — глаз у него был острый. И захаживал туда ежедневно, ближе к вечеру. Следил за качеством работ, помогал, если требовалось, приносил новые образцы, принимал вместе с Максимовым изделия у надомников. А потом обязательно к Василию Можаеву или Мишке Артемьеву подсаживался. Больно хорошо оба резали. Можаев-то еще ладно — ему за тридцать, опыт приличный, а Мишке еще и двадцати не было. Просил, чтобы тот не смолил свои цигарки; Артемьев жуть как курил. Сам тощий, шея с острым кадыком, глаза зеленые и круглые, как крыжовины. И весь насквозь провонял едучим самосадом, даже от спины несло, а к рыжеватым гладким волосам и приблизится было тошно. Но Василий Петрович терпел, потому что уж больно лихо, больно весело резал этот парнишка-сирота Мишка Артемьев, выросший в большущей семье деда. Мишка нисколько не робел перед деревом. Случалось, долотом и киянкой орудовал там, где другой и малой стамесочкой осторожничал бы, однако в формах и линиях от этого только особый трепет и жизнь появлялись. Они во всех его работах были и особенно в новых, где он в пальчиковые ветки стал вводить фрукты. Первым отступил от ворносковских образцов. И сучки в этих узорах обыгрывал, косослой и свилеватость — любую фактуру старался использовать. И если выходило удачно, сам очень радовался: победно зыркал на Василия Петровича зелеными глазами и лез в карман за проклятым синим сатиновым кисетом.

Однажды Василий Петрович глядел-глядел так на белое жало его резака и забылся: почудилось, что это он сам так лихо управляется с новым, только что придуманным мотивом. И удовольствие было не меньшее: каждое чужое движение как свое чувствовал, в груди напрягалось. Сколько так продолжалось — не помнит. А когда очнулся, пришла мысль, что, если он умрет, ворносковская резьба теперь все равно будет жить. Мысль была спокойной и радостной. Даже смешно стало, что мысль о смерти, а такая радостная.

И вдруг спросил сам себя: «А школа?!»

В Левкове как раз продавали бывшие господские дачи — лучшего случая и не придумаешь, цена невеликая.

Поделился своими соображениями с Максимовым. А тот уж такой занятый, что ему вроде и слушать некогда. Только мыкал: уху-у… уху-у… Последнее время он часто так, а с Василием Петровичем, почитай, всегда. А посмотрит — глаза жесткие, тяжелые… Да наплевать… Мотается человек, устает…

Спросил: помогут ли деньгами и перевозкой?

— Постараемся, — обнадежил Степан.

Но так ничем и не помог. Так поначалу и пришлось тащить все на своем горбу…

Но есть ведь школа в Кудрине-то? Есть! Ребятня по утрам на одуванчиковую поляну топает, как будто век так и было. Уже ползимы отучились.

21

Поезд дергался, раскачивался, лязгал, визжал, скрипел. В вагоне нечем было дышать от жары и от вони пропотевших одежд, смазанных сапог, овчин, дыхания курильщиков. По грязным окнам временам хлестал серый паровозный дым, забивавший горло противной жирновато-железной оскоминой. Мимо проплывали знакомые перроны, переезды, будки стрелочников, весенние овраги с разлившимися мутными ручьями, угорья, ельники. Там сегодня было очень солнечно, безветренно и тепло — шла весна 1929 года. Земля, деревья и небо как будто замерли, блаженствуя и упиваясь этим обильным светом и парным теплом. За ночь кое-где пробрызнула зелень — легкая, отрадная, нежная.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Народные мастера"

Книги похожие на "Народные мастера" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Анатолий Рогов - Народные мастера"

Отзывы читателей о книге "Народные мастера", комментарии и мнения людей о произведении.