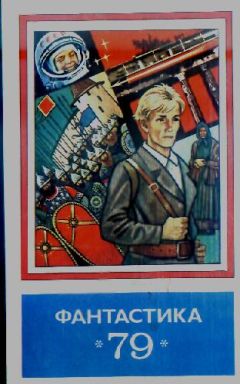

Виталий Севастьянов - Фантастика - 1979

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Фантастика - 1979"

Описание и краткое содержание "Фантастика - 1979" читать бесплатно онлайн.

Главная тема традиционного сборника произведений советских писателей-фантастов — время, человек и его дело. В разделе «Школа мастеров» публикуется фантастическая сказка Василия Шукшина «До третьих петухов». Читатель познакомится также с творчеством молодых авторов, делающих первые шаги в большой литературе. В разделе «Грани будущего» выступают писатель А. Казанцев и известный советский специалист по прогнозированию профессор Г. Хромушин.

Однако коренные преобразования, меняющие материальную базу, весь характер производительных сил в мире являются и результатом глубочайших социальных преобразований, наступивших под воздействием главного события XX века — Великой Октябрьской социалистической революции в России.

В мире буржуазных прогнозов о том, как будет жить человек в 2000 году и гораздо дальше, все более определенно пробивается несколько течений — оптимизма и пессимизма. Футурологи пытаются предвидеть будущее общественного прогресса, противопоставляя его марксистскому социальному прогнозированию.

На заре создания футурологии, а время это относится к началу 50-х годов нашего века, среди буржуазных ученых царил оптимизм в отношении всемогущества науки и техники, способности технического прогресса автоматически разрешить все беды, противоречия и конфликты в странах и государствах. Широковещательная заявка такого рода содержалась в разрекламированной буржуазной пропагандой книге американского социолога У. Ростоу "Стадии экономического роста". Ростоу претендовал ни более ни менее как на "опровержение" вывода Маркса о движущих силах и стадиях исторического развития человечества. "Опровержение" сводилось к тому, будто техническая революция делает ненужной какую бы то ни было социальную революцию, а развитие техники автоматически ведет к смене форм цивилизации.

За короткое время идея "технологического детерминизма" завоевала среди буржуазных ученых массу сторонников.

Ближайшее будущее рассматривалось как простое накопление ростков настоящего в виде "индустриального общества", "технотронной эры", "постцивилизации", "постиндустриализма" и т. п. На международном симпозиуме по проблемам "постиндустриального общества" в Цюрихе в 1971 году автор этого термина американский социолог Д. Белл насчитал более десяти названий для обозначения будущего технического прогресса. Конечно, сторонники "технологического детерминизма" могут принадлежать к различным социальным группировкам, отражать позиции различных слоев современного буржуазного общества. И тем не менее общность исходной позиции ставит их в ряд футурологов-оптимистов.

Подобный футурологический оптимизм несет на себе вполне определенный социальный отпечаток, отражая надежду правящих классов на неповторимость в будущем социальных бурь и революций. Обоснование столь напрасных надежд было подготовлено идеей "технологического детерминизма":: развитие техники создает мир массового потребления и ликвидирует эксплуатацию человека капиталом. Правда, на месте эксплуатации появляются как бы новые формы угнетения, связанные с возрастанием отчуждения человека от бездумного мира техники. Об этом писал французский социолог А. Турен. Однако при этом он утверждал, что опасность отчуждения человека от созданного им "общества вещей" ликвидируется в постиндустриальном обществе, которое сохраняет исходные принципы капитализма и устанавливает "зависимое соучастие" людей. Вместе с тем Турен пророчествовал, будто в обществе "бюрократического коллективизма" [4], как он изображал социализм, отчуждение человека от техники становится всеобщим признаком нашей жизни.

В работе американского профессора социологии С. Хетцлера, написанной с позиций воинствующего антимарксизма, утверждается, что "Техника по своей сути является системой социальных и физических связей или способов взаимодействия между человеком и механизмами, с помощью которых он трудится. Техника — это социо-техничеекая энтелегия (причина существующего. — Авт.), содержащая семена своего собственного роста, которые могут в благоприятных условиях произрастать независимо от других, более поверхностных социальных и экономических факторов, с которыми их принято связывать" [5]. Технологизм авторской концепции выражен весьма откровенно: доминирующее влияние на человека, — утверждает Хетцлер, — оказывает машина, в связи с чем "понимание сущности отношений между человеком и машиной могло бы во многом способствовать созданию новых концепций, столь необходимых для теории и планирования развития [6].

Говоря о решающей роли техники в социальных сдвигах, автор заявляет, будто все основные формы контроля над производством, связываемые традиционной теорией с характером собственности, на деле определяются изменением типов механизации. Поскольку же эти изменения выступают как естественный процесс развертывания научно-технического прогресса, существующие формы контроля над производством "не должны исчезать в ходе кровавой революции, а устраняться сами по себе в естественном процессе роста" [7].

Воинствующий антикоммунизм, откровенное отрицание какой бы то ни было социальной революции как способа ускорения общественного прогресса, технократизм в его наиболее метафизическом виде представлены в книге Хетцлера предельно выпукло и откровенно.

Однако широкое распространение подобных идей в начале 70-х годов отнюдь не свидетельствует об их новизне. Тезисы Белла, Фурастье и других певцов "постиндустриализма" были довольно полно изложены еще в 1954 году в работе французского социолога Ж. Эллюля "Техника. Ставка столетия", выдержавшей ряд изданий [8]. Из американской литературы к работам подобного рода можно отнести книгу К. Керра, Дж. Данлопа, Ф. Харбинсон и Ч. Майерса, которые в 1954 году объединились в группу "по изучению трудовых проблем в экономическом развитии", а в 1962 году опубликовали работу "Индустриализм и индустриальный человек" [9].

Вернувшись к своим прогнозам через 10 лет, они с удовлетворением констатировали, что их основополагающие выводы стали своего рода исходным пунктом для новейших концепций "постиндустриального общества". В опубликованном им "Постскриптуме к книге "Индустриализм и индустриальный человек" говорится: "Индустриализация является главным динамическим фактором, действие которого проявляется во всем мире… "Индустриализацией" мы называем всю совокупность отношений, которые устанавливаются между трудящимися, работодателями и обществом с целью использования нововведений современной технологии (машин, методов обслуживания). Эти отношения совершенно иные, чем те, которые преобладают в обществах, состоящих из торговцев, ремесленников, крестьян или охотников и рыбаков. Индустриализация связана с новыми формами поведения, которые оказывают влияние на людей, участвующих в процессе производства, по мере того, как они, если использовать выражение Маркса, переходят от эпохи ветряной мельницы к эпохе паровой машины и продолжают двигаться вперед к обществу, характеризуемому богатым выбором продуктов и услуг [10].

Подобный "фетиш техницизации" оказывается как нельзя более удобным для того, чтобы уйти от анализа реальной социальной действительности капитализма и тенденций ее антагонистического развития в мир технократического социального прогнозирования, отождествить научно-техническую революцию с социальной и провозгласить на этом основании ненужность каких бы то ни было социальных революционных действий трудящихся масс. Абсолютизация техники помогает вместе с тем уйти от необходимости анализа реально существующих в условиях монополистического капитализма социальных антагонизмов путем "бегства в будущее", где вопрос о социальных антагонизмах из проблемы, требующей анализа реальности, подменяется проблемой более или менее правдоподобной прогностики. "Фетиш техницизации" позволяет совершить такую подмену как можно более незаметно, ибо вместо обсуждения вопроса о тенденциях развития под влиянием научно-технической революции данной системы отношений собственности ставит на первый план вопрос о сущности техники и происходящих внутри ее переменах.

Такой подход к вопросу о тенденциях развития капитализма, независимо от субъективных желаний авторов теорий "постиндустриального общества", широко используется в целях апологетики наиболее реакционными идеологами государственно-монополистической олигархии. Так, например, статья Д. Белла "Заметка о "постиндустриальном обществе" была напечатана в виде предисловия к книге "Год 2000-й. Основы для размышлений о следующих тридцати годах", принадлежащей перу одних из самых реакционных идеологов США, Г. Кана и А. Уинера. Сам факт, что у колыбели социальных прогнозов государственно-монополистической олигархии стоит Г. Кан, весьма показателен. Было время, когда Г. Кан, которого называют "человеком немыслимых мыслей", призывал к уничтожению социализма с помощью атомной бомбы.

Именно он в конце 50-х годов посеял в умах людей страх и уныние своим сценарием атомной войны, бросил в обращение такие символичные слова гибели, как "эскалация", "мегасмерть" и т. п. С конца 60-х годов Г. Кан переквалифицировался в футуролога, предрекающего счастливый финал XX столетия и первых столетий следующего тысячелетия: несмотря на бурный рост населения, достижения науки и техники вынудят все страны мира взбираться вверх по лестнице индустриального прогресса, обеспечивая людям не только "возможность прокормиться на земле", но и процветание, связанное с изобилием. Другие теоретики, 3. Бжезинский например, процветание грядущего "технотронного века" на обозримую перспективу оставляют уделом пока что только Соединенных Штатов Америки.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Фантастика - 1979"

Книги похожие на "Фантастика - 1979" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Виталий Севастьянов - Фантастика - 1979"

Отзывы читателей о книге "Фантастика - 1979", комментарии и мнения людей о произведении.