Ю. Головнина - На Памирах. Записки русской путешественницы.

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "На Памирах. Записки русской путешественницы."

Описание и краткое содержание "На Памирах. Записки русской путешественницы." читать бесплатно онлайн.

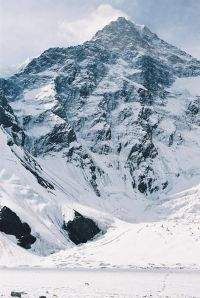

Юлия Головнина и Надежда Бартенева — одни из первых русских женщин-путешественниц. Они участвовали в экспедиции на Памир, организованной в 1898 г. сотрудником зоологического музея Московского университета Дмитрием Головниным для сбора коллекции горной фауны. Как настоящие амазонки, обе женщины имели оружие — револьверы системы «Маузер». Записки Ю.Д. Головниной рассказывают ярким и образным языком, в легкой и довольно ироничной манере, о путешествии по малоизвестной русскому читателю удивительной горной стране.

Время проводим в чаепитии и приведении в порядок наших путевых заметок; доктор, также и весьма искусный художник, набрасывает типы, М. М. копается в песке, отыскивая мелких гадов и насекомых. Мы, кажется, так освоились с нашей жизнью в вагоне, что бесконечное сидение в нем нисколько не тяготить нас.

Решили, что в Маргелан заедет один муж, чтобы представиться там губернатору и генералу Ионову, передать им письма Н. И. Королькова и заручиться их распоряжениями на наш счет. Оттуда ему будет удобно переправиться в Андижан на лошадях, так как проехать таким образом 40–50 верст можно, оказывается, гораздо быстрее, чем по железной дороге; мы же проедем в Андижан в вагоне в виду той массы вещей, которая имеется с нами.

Рис. 14. Базарная площадь в Коканде.Жара пока умеренная, благодаря прохладному ветру (в 8 ч. утра +3 °C. в тени); от нечего делать занимаюсь разговорами с мелкими железнодорожными служащими и их словоохотливыми половинами: все они — исключительно русские, приехавшие из России, и почти все недовольны: жалеют, что послушались своих ходоков и приехали сюда, распродав на родине земли и домишки. В этих сожалениях преобладающую однако роль играют не столько реальные бедствия, сколько тоска по родине и непривычка к местным условиям; жалуются более всего на дороговизну жизни и лихорадки.

16 июня. Утешительные слухи оказались почти справедливыми: вчера, в 2 ч. дня, мы наконец выехали из Коканда, в котором прогостили более двух суток. Жара в вагоне была удушающая: опять дул горячий ветер, действующий особенно расслабляющим образом. По пути виднелись хорошо обработанные участки земли и залитые водою рисовые поля. Маргелан проезжали вечером и ознаменовался он для нас лишь тем, что наш Мурза опоздал на поезд: мы имели неосторожность послать его попытаться достать молока, и он, как исполнительный слуга, решил найти его во что бы то ни стало. Мы же тем временем уехали. Этот инцидент неприятен потому, что в Андижане при уборке и перетаскивании вещей из вагона в город пришлось обходиться без его помощи.

Подойдя к Андижану часов в 10 вечера, в полную темноту, мы были в довольно затруднительном положении, не зная куда преклонить наши усталые головы: на станции нам не могли или не хотели дать никаких указаний относительно того, где бы переночевать, хотя бы одну эту ночь и откуда достать носильщиков и извозчиков. Доктор отправился на разведки и вернулся победителем: нашлась гостиница в двух шагах от вокзала, вещи перетаскали на руках сарты и часа через полтора мы уже сидели за самоваром в одной из двух занятых нами комнат. Гостиница совсем новая, полы и перегородки не крашены, мебель простая, но все довольно чисто и нет никаких неприятных насекомых. В открытия окна несется пение соловьев, которые живут в городских садах и заливаются, с таким же увлечением, как и наши русские соловьи.

17 июня. Сегодня были в лагере, на который было сделано нападение 17 мая. Теперь, когда пришлось узнать уже из достоверных источников обо всем происшедшем, считаю не лишним несколько остановиться на этом печальном событии.

Рис. 15. Уличная сцена в Коканде.В ночь с 16 на 17 мая более чем тысячная толпа сартов и киргизов напала на один из летних солдатских бараков, расположенных на окраине города Андижана, и была обращена в бегство несколькими выстрелами после того, как удалось поднять тревогу и вооружить солдат боевыми патронами. В результате—22 солдата убито и много ранено. Таковы факты. Солдаты были застигнуты врасплох, сонными, часовых не было, не было также и боевых патронов, так как время считалось мирным, и только благодаря тому, что в казарме оказался случайно забытый ящик патронов, удалось так сравнительно благополучно отразить беду.

На лагерь напала лишь часть неприятеля; другая, под предводительством «Ишана» [7], главы восстания, обошла город, чтобы одновременно напасть на него с противоположной стороны. Если бы удался этот план, все русское население городка было бы, несомненно, вырезано. К счастью однако, услыхав со стороны лагеря выстрелы, являвшиеся совершенною неожиданностью, толпа, шедшая на город с другой стороны также бежала вместе с своим предводителем.

Наша неподготовленность в данном случае и удивление перед «внезапностью» беспорядков являются не совсем понятными, так как внезапного в них ничего не было: уже давно были серьезные признаки движения среди мусульманского населения и оно не было тайною, ни для администрации, ни для большой публики: на площадях базаров говорились речи, пелись воинственные песни. Ишан беспрепятственно собирал в своем кишлаке тысячные толпы народа, кое-кто из сартов доводил даже до сведения русских о готовящихся повсеместных беспорядках (таким образом, например, предупреждено нападение в городе Ош, в районе уездного начальника, подполковника Зайцева, принявшего во время необходимые меры), доводилось об этом до сведения и ферганского губернатора (ныне уже удаленного), но сведениям этим не придавалось серьезного значения. Словом, было, казалось, достаточно поводов для того, чтобы быть настороже, и тем не менее инцидент 17 мая разразился, как гром среди ясного неба.

Возвращаюсь к самому эпизоду. Нападавшие незаметно подкрались к лагерю благодаря топографическим условиям местности: к лагерю вплотную примыкал высокий бугор, в некотором расстоянии от которого расположился сартский кишлак; вся эта местность поросла деревьями.

По горячим следам удалось поймать, как самого Ишана, так и некоторых из его ближайших пособников, при чем о поимке первого рассказывается следующее.

Верст за 60 от Андижана два джигита-магометанина из отряда, отправленного на розыски, увидали вдали Ишана в сопровождены двух сартов и пытались задержать их каким-то вопросом. Сарты, зачуяв недоброе, ускакали, покинув своего предводителя; последний же остановился и, вынув револьвер, направил его на джигитов, которые еще издали старались объяснить ему, что не сделают ему вреда, а хотят лишь его благословения, для чего и спрыгнули с лошадей на некотором от него расстоянии. Почтительно сложив руки, джигиты подошли к сидевшему на лошади Ишану, который, уже совершенно успокоенный, спрятал револьвер под мышку и простер руки для благословения. Этим моментом и воспользовались джигиты для того, чтобы схватить, связать «святого» и представить его куда следует.

Вспоминается мне бывший во время нападения эпизод, который невольно заставляет проникаться удивлением к силе фанатизма, не останавливающаяся перед добровольными мученичеством. В то время, как толпа мусульман с криками набросилась на сонных солдат, несколько в стороне стоял старый мулла и громко читал коран; возле него два мюрида [8] держали свечи. Старик читал и в то время, когда поднялась тревога во всем лагере, и когда раздались первые выстрелы; наконец, все смешалось кругом, нападавшие бросились бежать врассыпную, вот уже и последние из них скрылись в темноте, а старик все читал свой коран и его мюриды около него держали свечи, пока не пали все под ударами разъяренных солдат.

Сам Ишан и пятеро из его пособников (в числе которых был лавочник, снабжавший солдат разного рода нехитрым товаром и, по-видимому, друживший с ними, а потому прекрасно знавший порядки, заведенные в лагере и количество солдат, находившихся в нем) повешены через несколько дней. Бугор за лагерем срыт, деревья на нем и за ним вырублены, кишлак уничтожен и сравнен с землею. На этой образовавшейся площади всенародно происходила казнь, здесь же зарыты и трупы, при чем самое место можно отличить, так как трава еще не покрыла его. В минуту казни, по словам очевидцев, Ишан был спокоен, хотя весь дрожал; на обращенную им к народу просьбу молиться за казнимых никто в ответ руки не поднял: молчали, «боялись», как нам объяснили.

Ишан затеял это восстание и был, конечно, душою его: это, несомненно, личность выдающаяся по своей энергии и уму; он умел влиять на толпу и подчинять ее себе. В данном случае он удачно воспользовался некоторым недовольством населения и поспешил перенести вопрос на почву религиозного фанатизма. Поводом послужило падение нравов при русском владычестве, вследствие излишней мягкости в управлении. Прежде, при ханах, всякое преступление каралось строго: за воровство в первый раз отрубали руку, а во второй — голову, народ боялся; теперь за все лишь сажают в острог, сытно кормят, чисто держат, бояться нечего. Вследствие этого нравы, пали, развилось пьянство, воровство, Аллах гневается и прогневается в конец, если мусульмане не восстанут и не свергнут с себя иго неверных. Для этого надо объявить «Газават» (священную войну).

Не мало, как оказалось, повлияли слухи о беспорядках в Индии и сведения о победах турок над греками. В числе найденных у Ишана документов была поддельная грамота турецкого султана, якобы признающего за ним высшее духовное главенство и санкционирующего «Газават». Чтобы вполне подчинить себе собиравшуюся вокруг него толпу, Ишану было необходимо прослыть святым, и вот он делает чудеса: кормит ежедневно сотни народа любимым «палау», который варится в громадных котлах без помощи огня, раздает амулеты, с помощью которых всякая пуля, направленная в носящего его, обращается в воду, и т. д. Понемногу вокруг него собирались люди действительно убежденные, но также и честолюбцы, мечтающие забрать в руки власть впоследствии, когда они победят русских (у них уже заранее были намечены кандидаты на все высшие должности); больше же всего толпилось кругом него бедноты, падкой до милостыни, щедро раздаваемой Ищаном, и дарового «палау», приготовляемого таким чудесным способом. Денежные средства стекались к Ишану в изобилии.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "На Памирах. Записки русской путешественницы."

Книги похожие на "На Памирах. Записки русской путешественницы." читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Ю. Головнина - На Памирах. Записки русской путешественницы."

Отзывы читателей о книге "На Памирах. Записки русской путешественницы.", комментарии и мнения людей о произведении.