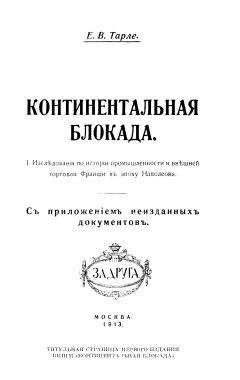

Евгений Тарле - Крымская война. Том 1

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Крымская война. Том 1"

Описание и краткое содержание "Крымская война. Том 1" читать бесплатно онлайн.

Hoaxer: Фундаментальный труд о Крымской войне. Использовав огромный архивный и печатный материал, автор показал сложный клубок международных противоречий, который сложился в Европе и Малой Азии к середине XIX века. Приводя доказательства агрессивности планов западных держав и России на Ближнем Востоке, историк рассмотрел их экономические позиции в этом районе, отмечая решительное расхождение интересов, в первую очередь, Англии и Австрии с политикой России. В труде Тарле детально выяснена закулисная дипломатическая борьба враждующих сторон, из которой Англия и Франция вышли победителями. В то же время показаны разногласия между этими державами. Много нового автор внес в описание военных действий. Тарле останавливается и на значении войны как пролога к переменам внутри России. Однако недостаточно глубокий анализ внутреннего положения России и стран Европы, отсутствие четкого разграничения между официальной Россией и Россией народной, известное игнорирование связи между фронтом и тылом являются недостатком этого в целом выдающегося исторического произведения. (Историография истории нового и новейшего времени стран Европы и Америки. Под ред. И. П. Дементьева, А. И. Патрушева).

[1] — Так обозначены ссылки на примечания.

lenok555: Первая таблица дублируется картинкой.

Разбей, возьми, победи… эти благие, хоть и очень уж лаконичные советы должны были раздражать старого, больного, павшего духом полководца, который все-таки был, при всех своих недостатках, настоящим боевым генералом и хорошо знал истинную цену подобным лаконичным поощрениям. В конце второго ответного письма (от 11 мая) царь делает все же логический вывод из создавшегося между ним и фельдмаршалом полного несоответствия во взглядах. «Надеюсь, что этим — конец противоречиям, будущее в руках бога, и я сему покоряюсь, но требую от тебя (подчеркнуто — Е. Т.), чтобы ты исполнил волю твоего друга и государя (подчеркнуто — Е. Т.). Ежели силы твои нравственные и телесные делают тебе обузу эту сверх сил, тогда скажи мне откровенно; командуя всем (подчеркнуто — Е. Т.), твое место быть может там, где за лучшее сочтем, ты не прикован к Дунаю, опасность везде теперь и присутствие твое везде будет полезно».

Впоследствии, уже много времени спустя после смерти Паскевича, его памяти был брошен укор: почему он не ушел тогда, когда у него окрепло твердое убеждение в неминуемом провале Дунайской кампании? Никакие софизмы о невозможности бросить армию и т. д. не могли иметь над ним силу после того, как Николай, на этот раз вполне логично, предлагал ему уйти с командного поста. Привычка к высшей власти в армии возобладала. Он остался, не только не веря в победу, но решительно убежденный, что кампания проиграна на Дунае безнадежно.

Прошло после этой тягостной переписки всего тридцать пять дней — и Николаю пришлось уступить очевидности. За эти пять недель европейский политический горизонт, непрерывно менявшийся, предстал перед царем в еще более угрожающем виде.

3

Отношения с Австрией ухудшались со дня на день. Чем больше росло раздражение и беспокойство царя, тем чаще он начинал заговаривать о желательности восстаний среди славянских подданных Турции и тем свободнее поэтому становились речи и действия Блудовой, Погодина, Аксаковых.

Николай еще до посылки Меншикова, как мы видели, подумывал о том, чтобы, возбудив восстание балканских славян, нанести Турции удар в тылу, когда русская армия будет идти через Балканы на Константинополь. И уже тогда царский двор избрал Антонину Блудову для связи со славянами и вообще для информации царя по вопросу, можно ли извлечь какую-нибудь пользу из связей славянофилов с болгарами, сербами, черногорцами. В неизданном отрывке из воспоминаний Блудовой рассказывается о встрече фрейлины с наследником престола Александром Николаевичем в начале 1853 г. «Он подал мне руку и спросил: кажется, вы дали Якову Ивановичу (Ростовцеву — Е. Т.) прочитать записку о восточном вопросе для России и славян? — Я. — Кто ее писал? Я отвечала, что… Попов, бывший в Черногории и хорошо изучивший историю и современный быт славян турецких. Наследник продолжал: я читал эту записку, она замечательна, я разделяю это мнение. Славяне, рано или поздно, будут освобождены или нами, или против нас»[559]. Всю весну вожди славянофилов пребывали в восторженном ожидании. В их искренности сомневаться не приходится.

А со своей стороны и по иным побуждениям придворные льстецы и приспешники, учуяв, что раздражение царя после возвращения Орлова из Вены больше всего направляется против Австрии, делали все зависящее, чтобы забежать вперед и широко развить агитацию в опасном направлении. Эта графиня Блудова, придворная панславистка, с полным одобрением относившаяся и к существованию крепостного права, и к III отделению канцелярии его величества, и ко всей (без изъятия) тогдашней русской действительности, одним только была весной 1854 г. недовольна: почему медлят объявить Австрии войну? «Настоящую войну будут всеми силами вести в Турции; там наша честь, там наша польза, там все значение борьбы, — и там-то всему мешает Австрия. Не объявляет себя прямо нашим врагом, а держит сильное войско на всей границе и мешает восстанию сербов и других славян, мешает и нам свободно действовать в Валахии, потому что угрожает нашему тылу». При всем ее беспокойном и юрком нраве, при вечной безответственной словоохотливости, при постоянном мелькании при дворе и в салонах, при озабоченной суетливости и возне с сербами и болгарами, которых она мечтала водворить под скипетр Николая, графиня Блудова была человеком, довольно экономно наделенным от природы умственными средствами. Но она, конечно, не сомневалась в обратном, и именно поэтому, нарочно скромничая, выражается так: «По моему темному суждению, т. е. по неразумному инстинкту, кажется, лучшая ограда была бы для нас — смелая политика и смелое действие военное идти вперед с воззванием ко всем христианам и оставить лишь один корпус на границе Трансильвании, с тем чтобы, при первом движении Австрии, объявить ей войну и тогда сама собою она распадется, а в Сербию послать лишь одну бригаду артиллерийскую, так сербы сами справятся с австрийцами и турками»[560]. Это все она писала в Москву Погодину, сигнализируя ему о том, чтó царю желательно от него услышать. Погодин, вдохновляясь этими указаниями, стал писать свои «письма», которые доставлялись царю той же Блудовой через наследника или через ее отца, графа Д. Н. Блудова. И Николай благосклонно читал некоторые из этих писем. В Австрии знали об этой придворной агитации, об успехе этой агитации в Зимнем дворце, и раздражение там все усиливалось. Французский посол Буркнэ в Вене, австрийский посол Гюбнер в Париже и сам министр Буоль не переставали указывать Францу-Иосифу на растущую опасность дальнейшего пребывания русской армии на правом берегу Дуная и особенно ее возможного будущего движения на Балканы.

Много толковали о славянской конфедерации под главенством царя. «Много было предложений, представленных и батюшке и наследнику (Александру Николаевичу) через Ростовцева, а Ростовцеву через меня», — вспоминает графиня[561].

Замечу к слову, что на Льва Толстого эта придворная агитация Антонины Дмитриевны производила отталкивающее впечатление, и он посвятил графине две беглые строки в «Декабристах», где говорит о Крымской войне: «Это было то время, когда Россия в лице дальновидных девственниц-политиков оплакивала разрушение мечтаний о молебне в Софийском соборе»… Погодин продолжал писать в Москве свои письма без адреса, в рукописях расходившиеся по России. Эти письма впоследствии появились и в печати, уже через много лет после смерти Николая, а в 1874 г. вышли отдельной книжкой. Они, по-своему, очень любопытны. Основное содержание позднейших писем — это, с одной стороны, решительная и очень отрицательная критика всего курса царской внешней политики, начиная с Павла и вплоть до Крымской войны, политики реакционной интервенции, поддержки тронов и алтарей, без малейшего смысла и с очень большим ущербом для государственных интересов России. А с другой стороны — «положительная» часть: одушевленные призывы панславистского характера (у Погодина несравненно более искренние, чем у Блудовой), приглашение разрушить Турцию, а заодно уж и Австрию и «освободить» всех тамошних славян. Есть страницы в этих писаниях, напоминающие исступленный бред. Славяне как турецкие, так и австрийские спят и видят, как бы им очутиться под благодетельным скипетром Николая. Так, все «восемьдесят миллионов» славян (по статистике Погодина) и предаются этим сладостным мечтам. «Стали мы на Дунае и стояли долго, переходить не решались; но вот толкнул наконец кто-то в шею, и волей-неволей перешли мы на другую сторону… А на другой стороне, смотрите, бежит навстречу народ, с хлебом и солью, крестами и святой водой. Вот ударил неслыханный четыреста лет колокол, раздался первый благовест, вознесся первый крест над православною церковью. Что же? Вы допустите, чтобы крест был снят?.. Нет, это не может быть, и этого не будет! Следовательно, Болгария свободна»[562] и т. д. Тут все без исключения — решительный вздор и бредовая фантазия. И в Болгарии давным-давно православная церковь была совершенно свободна, и на Дунае никакие миллионы славян не бежали с хоругвями, и никто в царские верноподданные попасть не мечтал, хотя освободиться от турок, разумеется, желали твердо, и, например, болгарское население в Варне смотрело на французов и англичан, стоявших там лагерем от мая до августа 1854 г., как на врагов, приехавших помогать султану, а на русскую армию — как на силу, которая может поспособствовать превращению Болгарии в самостоятельное государство.

«Мы перешли через Дунай, слава богу, и уже посылаются болгарам колокола для церквей», — ликуя сообщал Константин Аксаков своему брату Ивану[563]. И колокола для болгарских церквей (где невозбранно и до тех пор трезвонили собственные болгарские колокола) в качестве эмблемы освобождения и Николай в качестве освободителя народов — все это возбуждало тогда в этом наиболее чистом морально и наименее снабженном интеллектуальными ресурсами из всех славянофилов один беспримерный восторг. Но на самом деле не в колоколах была тут сила.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Крымская война. Том 1"

Книги похожие на "Крымская война. Том 1" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Евгений Тарле - Крымская война. Том 1"

Отзывы читателей о книге "Крымская война. Том 1", комментарии и мнения людей о произведении.