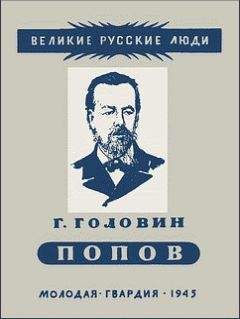

Григорий Головин - Александр Степанович Попов

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Александр Степанович Попов"

Описание и краткое содержание "Александр Степанович Попов" читать бесплатно онлайн.

Книга директора Центрального музея связи Г.И.Головина издана в серии "Великие люди русского народа".

В годы Великой Отечественной войны под этим названием выходили книги серии "Жизнь замечательных людей".

Это морское техническое учебное заведение существует уже семьдесят пять лет. Раньше оно называлось: «Минный офицерский класс». Имя Попова присвоено школе потому, что Александр Степанович целых восемнадцать лет работал и преподавал в ней. Здесь, в стенах этой школы, прошли самые плодотворные годы его работы; здесь родилось его замечательное изобретение — радиотелеграф.

Минный офицерский класс в те времена представлял собой единственное в России учебное заведение, где хорошо было поставлено преподавание электротехники, потому что без знания этого предмета нельзя стать специалистом в области минного дела.

Возможно, что именно это обстоятельство определило выбор Александра Степановича. Он отказался остаться при университете и сразу по окончании его, в 1883 году, переехал с женой (женился он незадолго до окончания университета) в Кронштадт. Здесь Попов начал работать в качестве ассистента по кафедре электротехники, вел практические занятия по гальванизму и заведывал физическим кабинетом. На его обязанности лежали подготовка опытов и демонстрация их на лекциях.

Минный класс славился своим физическим кабинетом. В трех больших светлых комнатах, каждая в шесть окон, стояли тридцать шесть шкафов. Сверху до низу они были заполнены физическими приборами, преимущественно по электротехнике. Почти все эти приборы и аппараты были приобретены за границей. Из года в год ценное собрание пополнялось.

В Минном классе не было недостатка и в научной литературе. Попов мог пользоваться книгами из обширной, прекрасно подобранной библиотеки. Каждый месяц сюда поступало немало новых, русских и иностранных журналов и книг.

Словом, здесь были прекрасные условия для исследовательской работы. Попов отдался ей со всем пылом. Он внимательно следил за литературой и как только находил описание нового опыта, то сразу же повторял его. Если опыт заслуживал внимания, то после серьезной проверки в кабинете, Попов показывал его слушателям на лекции. Иногда в каком-либо журнале Александр Степанович встречал схему и описание нового прибора. Он не мог успокоиться до тех пор, пока прибор, изготовленный его руками, не появлялся в аудитории.

Но он не довольствовался опытами, описанными в учебниках и журналах и придумывал свои — остроумные и наглядные.

«Молодежи надо не только рассказывать о явлениях природы, — говорил Александр Степанович, — но и показывать эти явления так, чтобы они запоминались на всю жизнь».

Любой опыт, любой прибор, за который брался Попов, всегда был оригинально задуман и тщательно, мастерски выполнен. В Кронштадте не было механических стеклодувных мастерских, но это меньше всего затрудняло Александра Степановича. Во всем, что касалось конструирования, он мог обходиться без посторонней помощи. Он хорошо изучил ремесла: токарное, столярное, стеклодувное; сам выполнял сложные детали.

В 1896 году Попов занялся исследованием лучей Рентгена. Специальные трубки Крукса, необходимые для опытов, достать было негде. Многие на его месте отложили бы опыты до тех пор, пока трубки не будут получены, а Попов поступил иначе. Сам изготовил трубки. Трубки Крукса, вышедшие из его рук, были так хороши, что ему мог позавидовать сам Гейслер, прославленный в Европе специалист по стеклянной аппаратуре.

Попов приходил в Минный класс к восьми часам, когда начинались лекции, и был занят до трех часов дня. Потом — короткий перерыв и затем снова Попов возвращался в физический кабинет, где работал до позднего вечера.

Вначале Попову помогал ассистент Н.Н.Георгиевский. В 1894 году Георгиевский перешел на службу в Петербург. Попову надо было подыскать себе нового помощника.

Александр Степанович часто бывал в Петербурге, посещал заседания Русского физико-химического общества, встречался с физиками. На одном из заседаний этого общества он познакомился с молодым ученым Петром Николаевичем Рыбкиным. За два года после окончания университета, Рыбкин написал не одну научную работу и зарекомендовал себя как способный и знающий физик,

Рыбкин, как и Попов, стремился всецело посвятить себя научно-исследовательской деятельности. Минный класс в Кронштадте был самым подходящим для этого местом. Попов, подробно изложив все преимущества и недостатки кронштадтского уединения, пригласил Рыбкина на службу в Минный класс. Предложение Александра Степановича было принято. Петр Николаевич немедля переехал в Кронштадт. Как лаборант физического кабинета Минного класса, Рыбкин стал ближайшим помощником Попова. Совместная работа вскоре сблизила их, и они стали друзьями.

В поисках совершенного

В конце восьмидесятых и начале девяностых годов не выходило в свет ни одного физического журнала, в котором не говорилось бы о работах Герца. Он исследовал колебания электромагнитных волн.

Электрический ток или искра возбуждают вокруг себя магнитные силы. Ученые знали это давно, еще из работ знаменитых английских физиков Фарадея и Максвелла.

Известно было и другое: направление электрического тока — переменное. Это значит — ток идет в одну сторону, затем на мгновение прерывается, идет в другую сторону, снова затухает, опять изменяет свое направление и т.д. Эти изменения в направлении электрического тока чередуются беспрерывно и притом с невообразимой быстротой — в миллионные доли секунды.

Если направление электрического тока постоянно изменяется, колеблется, то колеблются и волны, порожденные электрическим током или искрой.

Колебания электромагнитных волн Герц изучал с помощью двух приборов: источника электромагнитных колебаний — вибратора (вибрировать - значит колебаться) и улавливателя или приемника колебаний — резонатора.

Вибратор Герца служил для получения электрических искр. Этот незатейливый прибор состоял из двух медных стержней, на концах которых находилось по латунному шарику. Один шар — диаметром в три сантиметра, другой — в тридцать. Между шарами оставалось небольшое пространство, всего в семь миллиметров.

Как только Герц соединял вибратор с индукционной катушкой, между шариками появлялась электрическая искра. Вокруг искры сразу возникали электромагнитные волны. Невидимые колеблющиеся волны расходились, как лучи, во все стороны. Эти волны стали называть «лучами электрической силы».

Как же обнаруживал, улавливал Герц эти волны?

Он делал это с помощью другого прибора - резонатора. Приемник электромагнитных волн был основан на принципе резонанса (отсюда, и название приемника). Известно, что на звучание одного камертона, откликается (начинает звучать) другой, настроенный на тот же тон. Зазвучал первый камертон, его колебания передались воздуху, а колебания воздуха раскачали второй камертон. Нечто подобное происходит и с двумя вибраторами. В первом появилась искра, она породила электромагнитные волны. Распространяясь, колеблющиеся электромагнитные волны коснулись второго вибратора — резонатора, в нем показалась искра.

Резонатор Герца представлял собой проволочный круг большого диаметра. В одном месте круг прерывался: между концами проволоки оставалась крохотная, едва заметная на глаз, щелочка в три миллиметра. Один конец проволоки Герц заострил, на другой насадил шарик. В тот миг, когда «лучи электрической силы» касались резонатора — между острием проволочки и шариком вспыхивала искорка. Слабая бледная искра; ее можно было разглядеть только в лупу. Резонатор Герца, по выражению физика Томсона, являлся как бы «электрическим глазом», хотя еще и несовершенным.

Герц установил, что его резонатор улавливает электромагнитные волны на расстоянии двух-трех шагов от их источника - вибратора.

Ученый упорно стремился так улучшить свои приборы, чтобы получать электрические искры большей яркости и силы. Случай помог ему. Однажды Герц работал около железной печки. Она находилась как раз за резонатором. Искры в резонаторе, обычно такие бледные и слабые, вдруг начали вспыхивать гораздо сильней.

Герц задумался над причиной этого явления. Скоро он нашел объяснение: железо печки подобно экрану мешает рассеиванию электромагнитных волн; они отталкиваются от железа, устремляются обратно и, вместе с волнами от вибратора, воздействуют на приемник. Поэтому в резонаторе вспыхивают такие яркие искорки. А если так, то позади резонатора можно ставить металлический экран. Физики умеют собирать в пучках световые лучи с помощью рефлектора — вогнутого металлического зеркала. Почему бы не устроить металлический рефлектор и для «лучей электрической силы»?

Герц изготовил металлические рефлекторы — вогнутые экраны из жести, размером 2x2 метра; сначала только для резонатора, а позже и для вибратора. Теперь из вибратора сыпались яркие искры и такие же яркие искорки загорались в резонаторе. Приемник оказывался теперь куда «отзывчивей», чем в начале опытов.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Александр Степанович Попов"

Книги похожие на "Александр Степанович Попов" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Григорий Головин - Александр Степанович Попов"

Отзывы читателей о книге "Александр Степанович Попов", комментарии и мнения людей о произведении.