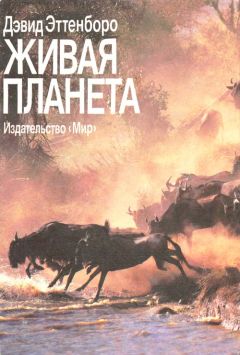

Дэвид Эттенборо - Живая планета

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Живая планета"

Описание и краткое содержание "Живая планета" читать бесплатно онлайн.

Имя известного английского зоолога, популяризатора науки и тележурналиста Дэвида Эттенборо хорошо знакомо многочисленным любителям живой природы по переводу книги «Жизнь на Земле» («Мир», 1984) и одноименной 13-серийной телевизионной передаче. В своей новой научно-популярной книге Эттенборо рассказывает об огромном разнообразии условий жизни на Земле, о связи живых организмов с окружающей средой и об их удивительной способности приспосабливаться к самым разным климатическим особенностям.

Живая, доходчивая манера изложения, множество интересных сведений и наблюдений, подкрепленных превосходным иллюстративным материалом, бесспорно, заинтересуют любителей книг о животном и растительном мире нашей планеты.

Бизоны — это дикие быки. Вместе с антилопами и оленями они входят в огромную группу млекопитающих, у которых выработался способ особым образом усваивать питательные вещества из травы. Они принадлежат к жвачным.

Желудок жвачного животного разделен на специальные отделы. Первый отдел, куда поступает проглоченная полупережеванная трава, называется рубец. Он содержит настоящую похлебку из живых бактерий и других простейших, которые немедленно принимаются расщеплять целлюлозу в стеблях и листьях, точно так же, как в заметно меньших масштабах такие же микроорганизмы расщепляют ее в кишечнике некоторых термитов. Несколько часов спустя полупереваренная масса разделяется особой мышечной сумкой на отдельные комья, которые по одному срыгиваются в рот, где снова перетираются зубами. Процесс этот называется «жевать жвачку». Когда жвачка проглатывается во второй раз, она минует первые два отдела и попадает в третий, собственно желудок, где после дополнительной обработки пищеварительными соками питательные вещества из травы готовы к всасыванию.

Жвачные животные возникли где-то на северных континентах около 20 миллионов лет назад и распространились очень широко: на запад — в Европу, на юг — в Африку и на восток — в Северную Америку. Однако их вторжение в Южную Америку не носило систематического характера, так как Панамский перешеек существовал не всегда, и долгое время Южная Америка оставалась островом, изолированным от остального мира. И единственные жвачные там — кое-какие олени да ламы. В Северной Америке, наоборот, жвачным жилось очень вольготно, и европейцы, добравшиеся до прерий, увидели там стада, численность которых не поддавалась ни определению, ни описанию.

Бизон-самец — могучее животное, самое крупное и самое тяжелое из всех обитателей обеих Америк, высотой почти в два метра в плечах и весящий около тонны. Каких-нибудь полтораста лет назад путешественники по прерии описывали безбрежные моря бурых спин, колышащиеся от горизонта до горизонта. Один писал, что стадо плотным потоком стремительно бежало мимо него в течение часа. Самые консервативные оценки примерной численности бизонов в прерии тех времен дают цифру около 30 миллионов, но некоторые специалисты считают, что их было вдвое больше.

Летом бизоны паслись в северной части своего ареала. Осенью, когда трава переставала расти, они откочевывали на юг километров на пятьсот по путям, столь постоянным и столь плотно утрамбованным, что первые поселенцы пользовались ими как дорогами.

Бок о бок со стадами жили племена индейцев прерии. Они охотились на бизонов с луком и стрелами и получали от них почти все необходимое для жизни. Мясо они ели. Из шкур изготовляли одежду. Рога превращали в чаши, кости — в орудия. Веревки, сумки, сани, покрытия для жилищ — все это давали бизоны. Фольклор и религиозные культы индейцев также пронизаны образами бизонов. В известной нам истории человечества, пожалуй, нет другого примера столь тесной связи людей с конкретным видом животных.

При всей полноте, с какой индейцы использовали убитых бизонов, охотились они на них только для того, чтобы удовлетворять свои насущные потребности. Чего нельзя сказать о белых поселенцах. Бизоны съедали траву, которую их коровы могли бы превратить в более дорогое мясо — в говядину. Их тяжелые копыта мешали заменить дикие травы прерии на пшеницу, источник хлеба. Да и в любом случае избавиться от бизонов значило опосредованно избавиться и от индейцев, которые лишились бы опоры своего существования. А потому бизонов обрекли на истребление.

Массовые бойни начались в тридцатых годах прошлого века. Теперь поселенцы убивали не ради собственных нужд. Они стреляли бизонов, стремясь их уничтожить. В 1856 году завершилась постройка трансконтинентальной железной дороги, разделившей популяцию бизонов на две половины. Более северные стада не могли беспрепятственно откочевывать на юг. Железная дорога наняла знаменитого охотника Уильяма Коди, прозванного Буффало Билл (Бизоний Билл), чтобы он снабжал свежим мясом строительных рабочих. Он один за полтора года убил более четырех тысяч бизонов. Пассажиры развлекались тем, что стреляли огромных быков из окон вагона на полном ходу поезда. Иногда у убитого животного вырезали язык, считавшийся деликатесом. Некоторое время в моде были дорожные плащи из бизоньих шкур, а потому с убитых бизонов сдирали еще и шкуры. Но чаще всего огромные туши просто оставляли разлагаться под открытым небом.

В начале семидесятых годов прошлого века ежегодно истреблялось около двух с половиной миллионов бизонов. К 1880 году к югу от железной дороги их не осталось вовсе. В 1883 году десятитысячное стадо к северу от нее было уничтожено за несколько дней с помощью нехитрого приема: у каждого известного его водопоя была устроена охотничья засада. Все животные должны пить. Все эти бизоны были убиты.

К концу XIX века во всей Северной Америке осталось менее тысячи бизонов. И вот тогда, в самую последнюю минуту были приняты меры по их охране. Общество любителей природы с помощью правительства сумело собрать уцелевших животных вместе и присоединить их к тем, которые сохранились в зоологических садах и в частных парках. Очень медленно, но численность бизонов начала увеличиваться. Нынче на участках прерии, превращенных в национальные парки, живет около 35 тысяч бизонов. Но как бы тщательно их не оберегали, число это вряд ли увеличится. Маловероятно, что люди уступят им еще земли.

Прерии бизоны делили со стадами другого жвачного животного, напоминающего антилоп, — вилорога, получившего это название за форму своих коротких рогов с двумя отростками. Вилороги не принадлежат ни к истинным антилопам, ни к истинным оленям, а представляют собой древнюю промежуточную группу. Некогда численностью они соперничали с бизонами. Оценки их популяции в XIX веке колеблются от 50 до 100 миллионов. Вилороги не были такими большими и могучими, как бизоны, и спасались от хищников вроде волков, полагаясь на свою быстроту. Они лучшие бегуны среди животных Северной Америки и способны развивать скорость до восьмидесяти километров в час. Но от охотников-людей быстрота их не спасала. Истребление вилорогов велось столь же безжалостно, и к 1908 году их осталось всего 19 тысяч. К счастью, теперь и они взяты под охрану, и численность их приближается к полумиллиону.

На просторах, где прежде бродили неисчислимые стада бизонов и вилорогов, теперь пасется ввезенный из-за моря высокопородный домашний скот. Бесспорно, людям нужно мясо. Но ирония заключается в том, что трава прерии способна прокормить втрое меньше скота, чем тех диких животных, которых эволюция создала, чтобы они питались именно этой травой.

Травянистые равнины в сердце Азии лежат примерно на тех же широтах, что и американская прерия. По большей части они менее плодородны, поскольку расположены в центре самой обширной континентальной массы на земном шаре и получают мало дождей. Почва во многих областях летом сухая и пыльная, а зимой глубоко промерзает. Тем не менее и там живут большие стада жвачных. Сайгаки принадлежат к истинным антилопам, несмотря на свой фантастичный вид. Размерами и общей формой их тела напоминают овечьи, но вот головы у них поразительны: огромные выпученные глаза, простые, торчащие вверх рожки янтарного цвета, отличающие самцов от самок, и завершающий нос короткий гибкий хоботок. Ноздри широкие и круглые, а внутри их спиралью расположены железы, слизистые протоки и карманы, занимающие столько места, что снаружи верхняя часть морды приобрела заметную выпуклость. Предназначен этот необычный аппарат для того, чтобы согревать и увлажнять поступающий в легкие воздух, а также очищать его от пыли.

Сайгаки непрерывно движутся по степи, ощипывая скудную траву. Они обладают способностью заранее определять надвигающиеся изменения погоды: во всяком случае, они внезапно переходят с неторопливой трусцы на быструю рысь и бегут так несколько дней, чтобы не попасть в буран.

В XVIII веке сайгаки были широко распространены от берегов Каспийского моря на западе и границ пустыни Гоби на востоке, а численность их достигала астрономических размеров — за одну охоту убивались десятки тысяч без особого ущерба для стад. Но по мере того, как в степях начало появляться все больше людей со все лучшим огнестрельным оружием, охота на сайгаков обретала возрастающую интенсивность, поскольку их мясо ценилось высоко.

К 1829 году они полностью исчезли с заметной части своего ареала, лежавшей между Уральскими горами и Волгой, а к началу нашего века осталось менее тысячи особей. Казалось, вид был обречен на неминуемое вымирание.

Затем кто-то понял, что никакое другое животное, дикое или домашнее, не способно превращать степную траву в мясо с такой эффективностью, как сайгаки. Если их не станет, огромные степные пространства не будут производить ничего, годящегося человеку в пищу. Охоту на них запретили, а уцелевших сайгаков охраняли и берегли, словно элитный скот.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Живая планета"

Книги похожие на "Живая планета" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Дэвид Эттенборо - Живая планета"

Отзывы читателей о книге "Живая планета", комментарии и мнения людей о произведении.