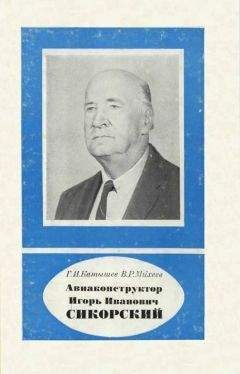

Геннадий Катышев - Крылья Сикорского

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Крылья Сикорского"

Описание и краткое содержание "Крылья Сикорского" читать бесплатно онлайн.

Книга посвящена Сикорскому - въедающемуся авиаконструктору XX века, с именем которого связано создание первых в мире многомоторных воздушных кораблей "Русский Витязь" и "Илья Муромец".В монографии достаточно полно освещен русский период деятельности Игоря Ивановича, его вклад в становление и развитие авиации России, опередившей по ряду направлений ведущие зарубежные страны, а также последующие его успехи в создании пассажирских лайнеров и многоцелевых вертолетов в период жизни его в Америке. Книга будет интересна специалистам и широкому кругу читателей.

2 августа 1913 г. Сикорский на «Русском Витязе» установил мировой рекорд продолжительности полета - I ч 54 мин, имея на борту восемь человек. Так началась серия ошеломляющих мировых рекордов российских воздушных кораблей. За создание первого в мире многомоторного самолета Государственная дума выдала И. И. Сикорскому премию в 75 тыс руб.

В середине лета «Русского Витязя» «попросили» из ангара. Дело в том, что в августе-сентябре должны были проводиться очередные соревнования, устраиваемые Военным ведомством, на которые Руссо-Балт выставлял новые самолеты - биплан С-10 и моноплан С-11. Поскольку от их выступления на соревнованиях зависели пакет заказов и репутация кампании, самолеты должны были содержаться в наилучших условиях. «Русский Витязь» поместили на площадке рядом с ангаром и окружили внушительным забором.

Сикорский на этот раз не участвовал в соревнованиях, на его машинах летали заводские летчики. Среди их конкурентов был и известный нам Габер-Влынский.

II сентября поздним вечером Сикорский шел от заводской аэродромной конторы к ангарам. Когда до «Русского Витязя» оставалось метров триста, он остановился. Что-то заставило его посмотреть вверх. На высоте 70 м проходил его давний соперник Габер-Влынский. Вдруг послышался треск и от самолета отделился большой черный предмет. Вскоре можно было разглядеть, что это двигатель. Габер-Влынский пытался остановить падение почти неуправляемой машины (были повреждены тяги руля высоты) и боролся за жизнь до конца. Удар, треск разваливающейся машины… и чудо: из-под ее обломков вылезает почти невредимый пилот. О том, что он цел, можно было догадаться по длинной и сочной тираде, отпущенной в адрес той груды обломков, что еще совсем недавно называлась самолетом.

Как потом выяснилось, Габер-Влынский почувствовал удар, самолет затрясло, и двигатель, стоявший за спиной пилота, сорвался с мест креплений и улетел. Причиной аварии явился большой дисбаланс из-за отрыва лопасти пропеллера. Аэродромные остряки, наблюдавшие, как из самолета вываливаются его внутренности, немедленно этот случай окрестили «харакири». Убедившись, что пилот жив и невредим, Сикорский пошел в загородку к «Витязю». Здесь ему и сообщили неприятную новость: двигатель упал на бипланную коробку «Гранда».

Что же делать? Ремонтировать? Самолет уже часто бывал под дождем, часть крыли покоробились, полотняное покрытие провисло, а туг еще капитальный ремонт коробки. Нет, игра не стоит свеч. Самолет уже сделал свое дело. Самое главное - он доказал жизненность схемы гиганта, без единой предпосылки к летному происшествию выполнил 53 полета с общим временем 11 ч и дал огромный объем информации. На базе полученных знаний и опыта уже строилась другая, более совершенная машина.

Так «Русский Витязь» стал родоначальником всех многомоторных тяжелых самолетов в мире. Первый, кто в какой-то степени отважился последовать примеру И. И. Сикорского, был итальянец Дж.Капрони. В 1913 г. уже после создания Сикорским «Гранда» он построил самолет Са-30 с тремя независимыми винтомоторными установками. Однако боковые винты приводились каждый от своего двигателя через сложную трансмиссию, что и предопределило неудачу. Только в 1914 г., когда двигатели были установлены по бокам на крыльях и непосредственно приводили свои пропеллеры, пришел относительный успех, позволивший начать доводку самолета Са-31.

Таким образом, приоритет Игоря Ивановича Сикорского в создании тяжелых многомоторных кораблей совершенно бесспорен и это является предметом нашей большой национальной гордости.

РЕЗУЛЬТАТЫ 1913 Г.

Одновременно с «Грандом» в течение зимы 1912/13 г. на РБВЗ строились и другие самолеты. Особое внимание уделялось машинам, которые готовились на конкурс. В этот период были выпущены бипланы С-10, представлявшие собой дальнейшее развитие С-6Б. Под названием С-10 объединено около 16 близких по типу самолетов и их модификаций. Это было первое проявление концепции создания на основе удачной базовой модели многочисленных модификаций.

10 июля 1913 г. на С-10 с мотором «Анзани» в 100 л. с. заводской летчик-испытатель Г. В. Алехнович установил всероссийский рекорд высоты, поднявшись на 3420 м. Этим же летом был испытан моноплан С-11 ( «Полукруглый » ).

Тренировочный самолет С-12 являлся облегченным вариантом С-11. С двигателем «Гном» мощностью 80 л.с. он имел взлетный вес 680 кг. Это был первый самолет отечественной конструкции, на котором в сентябре 1913 г. Г. В. Янковским была выполнена петля Нестерова. Пилот уже был известен постройкой моноплана ЛЯМ (М. Г. Лерхе, Г. В. Янковский, Ф. Э. Моска) и вместе с Сикорским принимал участие в создании пилотажной машины. Этот же летчик установил на С-12 всероссийский рекорд высоты - 3680 м. Самолет строился небольшой серией с двигателем «Рон» мощностью 80 л. с. и оставался на вооружении в авиации до 1922 г.

На конкурс 1913 г., организованный Военным ведомством, но уже по более жесткой программе, чем предыдущий, были представлены три самолета РБВЗ: С-10 с мотором «Анзани» в 100 л. с, С-10 с мотором «Гном» в 80 л. с. и С-11 с мотором в 100 л. с. С-10 (с мотором «Гном») и С-11 заняли два первых места. Их пилотировали Г. В. Алехнович и Г. В. Янковский. Эти самолеты, которые в первую очередь предназначались для военного применения, были признаны лучшими. Они по сумме баллов опередили последние французские машины «Депердюссен» и «Моран-Сольнье», которые пилотировали известные французские летчики Женуар и Одмор. Конкурсный С-10 с мотором «Гном» в 80 л. с, по сути, был «ослабленным» вариантом С-6Б. Хотя он, как военный, уступал своему прародителю по скорости и маневренности, его весовая отдача (при нагрузке 525 кг) была совершенно исключительной - 45 - 48%. 23 сентября 1913 г. Г. В. Алехнович на этом самолете покрыл без посадки свыше 500 км, продержавшись в воздухе 4 ч 56 мин. Это был всероссийский рекорд.

Вот как освещались результаты конкурса в журнале «Техника воздухоплавания»: «Конкурс 1913 г. привлек 12 аэропланов различных систем… всю программу испытаний выполнили лишь 4 аэроплана, между которыми и были разделены призы в следующем порядке:

I приз 25 000 руб. - биплану «Сикорский-10»;

II приз 15 000 руб. - моноплану «Сикорский-11»;

III приз 10 000 руб. - моноплану «Депердюссен»;

IV приз 5 000 руб. - моноплану «Моран-Сольнье».

Технические выводы конкурса 1913 г. можно выразить в следующем виде: «Летательные» качества аэропланов сравнительно с предыдущим годом заметно улучшились; требования были значительно повышены - и их выполнили 4 аэроплана; из остальных некоторые тоже смогли бы их выполнить, но не с таким успехом» .

Разработка для конкурса двух самолетов разных схем - биплана С-10 и моноплана (М 1 были ныпннпм концепцией использования авиации в русской армии В то время организационная структура военной авиации обеспечивала применение в корпусных авиаотрядах маленьких монопланов (типа «Моран », «Депердюссен»), легко перевозимых в войсковом обозе, а в полевых (армейских) и крепостных авиаотрядах - более тяжелых и громоздких бипланов большей грузоподъемности (типа «Вуазен», «Фарман-22»). Несмотря на то что в конкурсе самолеты Сикорского оказались лучшими, они не стали основными в авиаотрядах. Производственные возможности РБВЗ не могли обеспечить резко возрастающей потребности бурно развивающейся авиации России. Завод уже был загружен строительством первых «Муромцев» и ранее полученными заказами на «Фарман-22», поэтому контракт на 45 аппаратов С-10, С-11 и С-12 он смог принять только в 1914 г. Заводы же конкуренты («Дукс», С. С. Щетинина и др.) предпочли осваивать производство самолетов по французским лицензиям.

* Техника воздухоплавания. 1913. №9/10. С.440.

ШКОЛА ПЕТЕРБУРГА

Кажется невероятным такой бурный старт молодого главного конструктора, за сравнительно короткое время создавшего несколько опытных, непохожих друг на друга и, главное, в большинстве своем удачных машин и среди них уникальный «Витязь». Только изучив с многочисленные архивные материалы, можно в какой-то степени объяснить, как удалось конструкторскому коллективу добиться таких результатов. Конечно, значительное влияние на работу этих людей оказало много факторов (талант Сикорского, спаянный, работоспособный и дружный коллектив, поддержка руководства в смелых начинаниях, хорошая производственная база и др.), но один из них, несомненно, играл не последнюю роль - Сикорский одним из первых понял важность теоретической и экспериментальной базы для всех конструкторских авиационных разработок и с успехом использовал сложившийся к тому времени мощный научно-технический потенциал Петербурга в области авиации.

Если в Москве в первом десятилетии XX века уже сформировалась одна из ведущих в мире научная школа во главе с Н. Е. Жуковским (С. А. Чаплыгин, Д. П. Рябушинский, Б. М. Бубекин, Г. И. Лукьянов и др.), то Петербург пока похвастаться этим не мог, хотя в столице с 1880 г. существовал Воздухоплавательный* отдел Императорского Русского Технического Общества. В то время как московские ученые опирались на один из лучших и мире Кучинский аэродинамический институт и аэродинамическую лабораторию университета, петербуржцы могли использовать только лабораторию Военного ведомства при учебном воздухоплавательном парке, оснащенную значительно беднее «периферийной» Москвы. Да и тематика работ столичных исследователей заметно отставали - преобладали проблемы аэростатики. Во втором десятилетии ситуация стала меняться. В связи с бурным развитием авиации во всем мире, и в частности в России, Председатель Совета Министров П. А. Столыпин, придавая этой проблеме государственное значение, в 1909 г. поднял вопрос о подготовке научных и инженерных кадров для новой зарождающейся отрасли промышленности страны. Первоначально предполагалось организовать в Москве специальный Имперский институт аэронавтики, однако группа петербургских ученых во главе с профессором К. П. Боклевским предложила в целях экономии средств пока ограничиться созданием курсов воздухоплавания при высших технических учебных заведениях. Так, в 1910 г. на кораблестроительном факультете Петербургского политехнического института (ППИ) имени Петра Великого, который возглавлял К. П. Боклевский, и был создан первый такой курс, готовивший инженеров по воздухоплаванию. Вскоре подобные курсы открылись при Петербургском технологическом институте, Петербургском институте инженеров путей сообщения и Московском техническом училище. Для преподавания на курсах воздухоплавания приглашались лучшие научные силы Петербурга, профессора и преподаватели столичных вузов. Подготовке инженерных авиационных кадров по-настоящему придавалось важное государственное значение. Так, в ППИ для преподавания проектирования и конструкции летательных аппаратов были привлечены ведущий военный специалист в этой области профессор Николаевской инженерной академии полковник В. Ф. Найденов и молодой энтузиаст своего дела преподаватель института инженеров путей сообщения Н. А. Рынин. Аэродинамику читали известные ученые И. В. Мещерский и А. П. Фан-дер-Флит - автор первого отечественного учебника по этой дисциплине» Несколько позже к ним присоединился крупный специалист по конструкции, технологии изготовления и аэродинамике летательных аппаратов, организатор курса воздухоплавания при

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Крылья Сикорского"

Книги похожие на "Крылья Сикорского" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Геннадий Катышев - Крылья Сикорского"

Отзывы читателей о книге "Крылья Сикорского", комментарии и мнения людей о произведении.