Арсений Чанышев - Аристотель

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Аристотель"

Описание и краткое содержание "Аристотель" читать бесплатно онлайн.

Принижение чувственного знания. Однако, хотя чувства дают нам адекватное знание единичного чувственное знание принижается Аристотелем

Он, как было уже сказано, не понимает его значения. То, что без этого знания невозможно действие, для Аристотеля ничего не значит. Он говорит, что «чувственное восприятие общо всем, а потому это вещь легкая, и мудрости в нем нет никакой» (22, 21). Единичное преходяще, случайно, хаотично, и наука его познать не может. Ведь «всякая наука имеет своим предметом то, что существует вечно или в большинстве случаев» (там же, 193), «предмет науки — необходимое» (17, 109). Наука познает общее.

Рационализм. Откуда же берется знание общего? Конечно, если абсолютизировать сенсуалистическую тенденцию Аристотеля, то можно сказать, что знание общего — это обобщение знания единичного, что знание общего возникает из опыта в результате, абстрагирующей работы мышления. Выше мы приводили соответствующие мысли Аристотеля. И в «Метафизике» сказано, что искусство (знание общего и причин) появляется тогда, когда «в результате ряда усмотрений опыта установится один общий взгляд относительно сходных предметов» (22, 19). В целом Аристотель пытается диалектически решить вопрос о предмете науки, стремится примирить сенсуализм и рационализм. Мы находим у него удивительное место, где он отказывается от своего тезиса о том, что наука изучает только общее: «…наука в смысле возможности является как материя всеобщей и неопределенной и направлена на всеобщее и неопределенное, между тем в смысле действительности она определена и направлена на то, что определено, она есть данная реальность и имеет своим предметом данную реальность… в известном смысле наука имеет общий характер, а в известном — нет» (там же, 238). В. И. Ленин пишет: «Аристотель отвечает: потенциально знание направлено на общее, актуально на особое» (3, 29, 331). Таким образом, Аристотель пытается ответить на вопрос о соотношении общего и особенного, единичного в знании и в науке диалектически при помощи своего метода, различающего актуальное и потенциальное. Но все-таки для Аристотеля более характерен рационализм, согласно которому звание общего не появляется из знания единичного, а лишь выявляется благодаря единичному. Само же по себе оно заложено в разумной душе.

Разумная душа. Третья часть души — разумная душа — присуща только человеку. Она существует независимо от тела. Мышление вечно: «Что касается ума, то он… не разрушается… Ум же есть, пожалуй, нечто более божественное и ничему не подверженное» (9, 386). Это теоретический, созерцательный ум. По аналогии с делением бытия на материю и формы Аристотель различает в созерцательном уме пассивный, воспринимающий ум (он соответствует материи) и активный, созидающий ум (он соответствует форме). Активный ум «существует отдельно и не подвержен ничему, он ни с чем не смешан, будучи по своей сущности деятельностью… этот ум не таков, что он иногда мыслит, иногда не мыслит. Только существуя отдельно, он есть то, что он есть, и только это бессмертно и вечно» (там же, 436). Однако этот ум присущ, по-видимому, только богу. Человеку же присущ не только И не столько этот активный, все производящий, созидающий ум сколько ум воспринимающий. Он преходящ и без деятельного ума ничего не может мыслить. Он пассивен, потому что может становиться всем, Претерпевая воздействие извне. А становиться всем воспринимающий ум может потому что в нем потенциально заложены все формы бытия. Когда Аристотель говорит, что мыслящая часть души — это местонахождение форм, что «ум — форма форм» (там же, 433–434; 440), он имеет в виду, по-видимому, не столько активный, сколько пассивный ум, или интеллект. Знание общего в нем заложено в возможности. Оно предшествует знанию в действительности (но только у отдельного человека, вообще же знание существует до познания — по-видимому, в боге). Для того чтобы возможность знания стала действительностью, т. е. для того чтобы заложенные в душе формы актуализировались, необходима как активность сознания (активный интеллект), так и воздействие на душу объективного мира, т. е. чувственная ступень познания: «Существо, не имеющее ощущений, ничему не научится и ничего не поймет. Когда созерцают умом, необходимо, чтобы в то же время созерцали в представлениях» (там же, 440). Таким образом, реальное познание невозможно без чувственной ступени. Человек познает общее лишь через соответствующие представления. Однако представления не превращаются в понятия; они только способствуют тому, чтобы заложенные в душе формы перешли из состояния потенции в состояние акта. Перехода от представления к понятию у Аристотеля нет. Поэтому-то В. И. Ленин говорит, что у древнегреческого мыслителя наблюдается скачок «от общего в природе к душе» (3,29,240).

Троякое существование форм. Итак, формы существуют трояко: в боге — актуально и без материи, в природе — актуально и в материн, в душе — потенциально и без материи.

Торжество рационализма. Чтобы перевести заданное знание общего из состояния потенции в состояние энтелехии, осуществленности нужны как активность, так и пассивность ума. Но предпочтение отдается все же активности. Поэтому-то знание у Аристотеля существует раньше познания, ведь действующее всегда выше претерпевающего и начало выше материи. У отдельного человека знание в возможности по времени предшествует знанию в действии. В боге же активный ум раньше пассивного. Таким образом, у Аристотеля побеждает рационалистическая линия.

Логика. Логическое учение Аристотеля ныне рассматривается с точки зрения современной логистики. Однако важно показать, как логика Аристотеля связана с его метафизикой, ибо это многое проясняет как в метафизике, так и в логике Стагирита. Выше мы уже видели, что основной закон бытия, согласно которому одно и то же не может одновременно в одном и том же смысле существовать и не существовать, обладать и не обладать одним и тем же свойством, есть также и закон мышления. Вместе с тем в логике Аристотеля кое-что останется непонятным, если не выйти за ее пределы и не обратиться к гносеологии философа и связанной с ней метафизике. В конце «Второй аналитики» сказано, что якобы «ясно, что первые [начала] нам необходимо познать через наведение (т. е. через индукцию, через движение мысли от частного к общему, от чувственного восприятия к понятию и суждению, — это линия эмпиризма. — А. Ч.), ибо таким именно образом восприятие порождает общее» (35, 2, 346), и тут же говорится, что «началом науки будет нус», т. е. разум. Здесь возникает проблема неполной индукции. Обычно считается, что Аристотель признавал лишь полную индукцию, между тем именно проблема неполной индукции у Аристотеля дает ключ к его гносеологии, да и сама она получает объяснение лишь в системе гносеологии и даже всей метафизики мыслителя. Активность разума состоит прежде всего в том, что он совершает акт неполной индукции: на основе отнюдь не всех, а только нескольких случаев — и даже одного! — происходит скачок от частного к общему. Случаи — это представления души, скачок — деятельность активного разума, актуализирующего в пассивном интеллекте те формы бытия, на которые указывают единичные представления. Процитируем еще раз замечательное место из сочинения «О душе»: «…существо, не имеющее ощущений, ничему не научится и ничего не поймет. Когда созерцают умом, необходимо, чтобы в то же время созерцали в представлениях» (35, 7, 440). Это объяснимо лишь в связи с логическим учением Аристотеля о неполной индукции, а сама неполная индукция, обычно третируемая при рассмотрении логики Аристотеля, приобретает в свете его метафизики и гносеологии важнейшее принципиальное значение.

Логика Стагирита — органическая части его системно-рационализированного, философского мировоззрения. Она помогает понять даже его теологию. Бог Аристотеля — идеальный логик, это мышление о мышлении.

Роль Аристотеля в логике. Аристотель — отец логики как систематизированной науки о мышлении и его законах. Он опирался на Демокрита, Платона и других древнегреческих философов, но никто из них не создал науки о мыслительной деятельности рассуждающего человека. Правда, слово «логика» (как существительное) было еще неизвестно философу, он знал лишь прилагательное «логикос» (относящееся к слову). Он называл также нелогичные высказывания «алога», Слово «логика» (как существительное) появилось лишь в эллинистическо-римские времена. Сам же Аристотель называл СВОЮ науку о мышлении аналитикой, и его главные логические работы называются «Первая аналитика» и «Вторая аналитика». В «Метафизике» аналитикой названо рассуждение (см. 22, 62). Мыслитель также употреблял слово «анализ», понимая под этим разложение сложного на простое вплоть до далее неразложимых первоначал, или аксиом. В «Риторике» философ говорит об «аналитической науке».

Но необходимо подчеркнуть, что логика для Аристотеля — не самостоятельная наука, а инструмент наук. Это и дало основание поздним комментаторам Аристотеля назвать совокупность его логических работ «Органоном», т. е. орудием — орудием всякого знания. Напомним, что «Органон» включает в себя шесть работ — «Категории», «Об истолковании», «Первая аналитика», «Вторая аналитика», «Топика», «О софистических опровержениях». Главными составными частями «Органона» являются «Первая аналитика», где открывается и исследуется силлогистическая форма рассуждения и вывода, и «Вторая аналитика», где говорится о доказательстве и его началах. Особое и весьма важное место занимает также «Топика». В качестве логика Аристотель формулирует основные законы мышления, указывает, что есть истина и что есть ложь, дает определение суждения я устанавливает виды суждений, определяет силлогизм, умозаключение, а также три фигуры силлогизма и шестнадцать их модусов, исследует три вида доказательства, описывает типичные ошибки при доказательствах, как невольные (паралогизмы), так и намеренные (софизмы). Он исследует также индукцию и аналогию.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

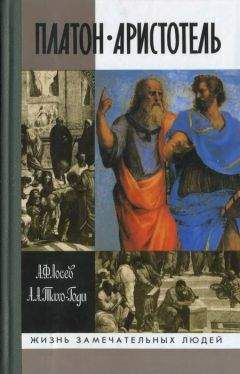

Похожие книги на "Аристотель"

Книги похожие на "Аристотель" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Арсений Чанышев - Аристотель"

Отзывы читателей о книге "Аристотель", комментарии и мнения людей о произведении.