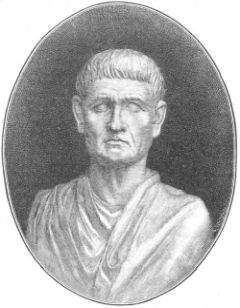

Арсений Чанышев - Аристотель

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Аристотель"

Описание и краткое содержание "Аристотель" читать бесплатно онлайн.

Телеология в природе. Форма связана, как известно, с целью. Цель и источник движения — внешние причины, а форма и материя — внутренние. Цель — это форма, которая еще должна стать внутренне присущей вещи, форма — это цель, которая уже стала внутренне присущей вещи. Аристотель рассматривает природу органицистски: это как бы единый живой организм, где «одно возникает ради другого». Он утверждает, что «трудно решить, что препятствует природе производить не «ради чего» и не потому, что «так лучше»», что «имеется причина «ради чего" в том, что возникает и существует по природе», так что «природными существами являются все те, которые двигаются непрерывно под воздействием какого-то начала, либо начала в них самих доходят до известной цели» (там же, 35; 36; 37). Правда, приводимые Аристотелем примеры касаются в основном лишь живой природы (как флоры, так и фауны) и характеризуют скорее целесообразность строения и деятельности особи как таковой, чем целесообразность взаимоотношений между особями одного и того же, а тем более разных видов. Но в принципе Аристотель все это допускает, как допускает он и целесообразность в отношениях между живой и неживой природой. Дождь, например, по его мнению, идет для того, чтобы рос хлеб. И не прав тот, кто думает, что данная цепь явлении самопроизвольна и означает лишь совпадения. Испарения не случайно поднимаются вверх и, охладившись, падают дождем. Но отрицая случайности и самопроизвольности, Аристотель подчиняет их целесообразности.

Случайность и самопроизвольность. Назвав четыре причины, Аристотель беспокоится, не упустил ли он что-нибудь, ведь другие философы называют в числе причин также случай и самопроизвольность. У этих философов «сами собой возникают вихрь и движение, разделяющие и приводящие в данный порядок вселенную» (там же, 30). По-видимому, имеются в виду Левкипп и Демокрит. Стагириту известны и мнения, отрицающие случайность. При этом он ссылается на какое-то «древнее изречение» и на высказывания некоторых философов о том, что для всего, возникновение чего мы приписываем самопроизвольности и случаю, имеется определенная причина (здесь, по-видимому, Аристотель опять имеет в виду Левкиппа и Демокрита, но их учение не о возникновении мира, а о происходящем в мире).

Аристотель подчеркивает объективность случайности. Он ссылается при этом на обыденное сознание: «Все говорят, что одно возникает случайно, другое не случайно» (там же). Философ согласен с тем, что все имеет свою причину. Но причина причине — рознь. Есть «причина сама по себе» и есть «причина по совпадению», и «причина по себе есть нечто определенное, по совпадению — нечто неопределенное, так как в одном предмете может совпадать бесконечно многое» (там же, 31). Поэтому далеко не все существует необходимым образом. Аристотель выступает против того, что позже получило название «фатализм». Философ определяет случайное как «то, что, правда, бывает, но не всегда и не необходимым образом, а также и не в большинстве случаев» (22, 193). Признавая объективность случая, Аристотель вместе с тем подчиняет его целевой причине. Случайность оборачивается у него непреднамеренностью. «Непреднамеренность — это случайная причина в… группе целесообразного» (там же, 193). Когда что-то происходит по совпадению «с явлениями, возникающими ради чего-нибудь, тогда и говорят «самопроизвольно» («само собой») и «случайно»» (25, 31). Поэтому «и случай и самопроизвольное… суть причины по совпадению для событий, не могущих возникать прямо и по большей части, и притом таких, которые могут возникнуть ради чего-нибудь», короче говоря, «случай есть причина побочным образом» (там же, 32–33). Например, человек, если бы он знал, пришел бы ради получения денег, чтобы взыскать долг, но он пришел не ради этого, однако для него приход и получение денег совпали.

Итак, Аристотель не считает, что случайное и самопроизвольное — некая самостоятельная причина, достойная включения в список четырех первоначал сущего, а тем более заменяющая и вытесняющая если не все эти причины, то некоторые из них. Он говорит, что «ничто случайное [привходящее] не стоит впереди того, что берется в своей собственной природе… это применимо и к причинам. Если поэтому непреднамеренность и самодвижение выдвигаются как причина вселенной, то впереди их в качестве [такой] причины стоят разум и природа» (22, 194), или «самопроизвольное и случай есть нечто более второстепенное, чем разум и природа; таким образом, если даже в очень большой степени причиной устройства мира была самопроизвольность, необходимо все-таки, чтобы прежде разум и природа были причинами как многого другого, так и этой вселенной» (25, 34)[8].

Непреднамеренность и самопроизвольность. До сих пор о непреднамеренности и самопроизвольности говорилось как о чем-то едином. Теперь вслед за Аристотелем различим их.

Самопроизвольное — род, а случайное (непреднамеренное) — вид: все случайное в то же время самопроизвольно, а последнее не всегда случайно. Аристотель поясняет: «Мы говорим «самопроизвольно» или «само собой» относительно событий, происходящих прямо ради чего-нибудь, когда они происходят не ради случившегося и причина лежит вне» (там же, 33). Самопроизвольность свойственна и неодушевленным предметам, и живым существам, например детям, т. е. тем, кто, совершая целенаправленные действия, не обладает способностью выбора. Поэтому случайность — это нечто большее, чем самопроизвольность: мы говорим «случайно» о событиях, которые происходят как бы сами собой с существами, обладающими способностью выбора. Таким образом, «случай есть причина по совпадению для событий, происходящих по предварительному выбору цели» (там же, 32).

Необходимость. В аристотелевском словаре философских терминов о необходимости говорится в трех значениях: это 1) условие, без которого невозможна жизнь или благо; 2) насильственное принуждение, идущее наперерез естественному влечению; 3) то, что не может быть иначе. Последнее определение включает в себя и два первых. Разновидностью того, что не может быть иначе, Аристотель считал логическую необходимость — доказательство. В полном смысле необходимы только «вечные и неподвижные вещи». В «Физике» при истолковании необходимости философ колеблется между материализмом и идеализмом. Он говорит, что «в явлениях природы необходимость есть так называемая материя и ее движения» (там же, 39). Эту материальную необходимость он противопоставляет целесообразности, связывая последнюю с понятием: «Необходимость заключена в материи, а «ради чего» — в понятия», которому присуща также своя необходимость: «Может быть, и в самом понятии имеет место необходимость» (там же, 38; 39).

Дело физика. Казалось бы, для физика наибольшее значение должны иметь материальная и движущая причины, поскольку физическая сущность вещественна и подвижна. Однако Аристотель полемизирует с теми, кто, исходя нз того, что говорили древние (например, Эмпедокл и Демокрит), думают, что «дело физика — материя». Стагирит считает, что физик, изучая природу, должен искать в ней все четыре причины: «Физику надлежит знать обо всех (причинах. — А. Ч.) и, сводя вопрос «почему» на каждую из них — материю, форму, движущее начало и цель, он ответит как физик» (там же, 34). Более того, физик должен отдавать предпочтение целевой Причине перед материальной, он говорит об обеих, но «больше же о причине «ради чего», ибо она является причиной определенной материи, а не материя причиной определенной цели» (там же, 39). Телеология лежит у Аристотеля и в основе определения движения как изменения вообще.

Определение движения как изменения вообще. Выше говорилось, что понимание диалектики возможности и действительности позволяет Аристотелю определить в самом общем виде движение как изменение вообще: «Движением надо считать осуществление в действительности возможного, поскольку это — возможное» (22, 195). Эта тема подробно разбивается в «Физике». Там говорится, что «движение есть энтелехия (т. е. осуществление. — А.Ч.) существующего в потенции (т. е. в возможности. — А. Ч.)» (25, 41). Аристотель придает большое значение познанию движения: «Незнание движения необходимо влечет за собой незнание природы», ибо «природа есть начало движения и изменения» (там же, 40). Итак, «движение есть энтелехия возможного, поскольку оно возможно», «энтелехия подвижного, поскольку оно ПОДВИЖНО" (там же, 42; 43).

Виды изменения (движения). Аристотель говорит, что «все изменяющееся изменяется всегда или в отношении сущности, или количества, или качества, или места» (там же, 40–41). С другой стороны, «не существует движения ни сущности, ни отношения, ни действия и страдания, остается только движение в отношении качества, количества и места» (там же, 92). Дело в том, что в случае качества, количества и места все имеет противоположность себе (хорошее — плохое, большое — малое, дальнее — близкое), в остальных же случаях его нет. Что касается сущности, то в III книге «Физики» движение в отношении ее признается, а в V — нет. При этом в III книге движение в отношении сущности понимается как переход от наличия у предмета формы к ее лишенности у него и наоборот, а в книге V сказано, что «для категории сущности нет движения, так как ничто существующее ей не противоположно» (там же, 91). Так как проблема оформления и утраты формы, т. е. вопрос об отношении формы и материи, относится к первой философии, то мы его здесь оставим в стороне и займемся другими тремя бесспорными видами движения. «Движение в отношении качества, — пишет философ, — мы назовем качественным изменением; это наименование является общим для обеих противоположностей… Движение в отношении количества не имеет общего названия, в частности же рост и убыль. Движение в отношении места не имеет ни общего, ни частного названия; назовем его перемещением» (там же, 92). Аристотель при этом подчеркивает, что качественное изменение — это изменение в пределах одной и той же формы.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Аристотель"

Книги похожие на "Аристотель" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Арсений Чанышев - Аристотель"

Отзывы читателей о книге "Аристотель", комментарии и мнения людей о произведении.