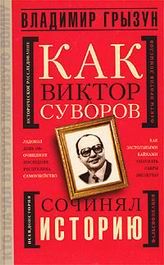

Владимир Грызун - Как Виктор Суворов сочинял историю

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Как Виктор Суворов сочинял историю"

Описание и краткое содержание "Как Виктор Суворов сочинял историю" читать бесплатно онлайн.

Книга представляет собой научно-популярное сочинение с элементами сатиры на псевдоисторические концепции начала Великой Отечественной войны и задумывалась как опровержение идей В. Суворова, но в ходе работы авторы пришли к убеждению, что без освещения реальной картины хода событий тех лет выполнить задачу невозможно. Поэтому особенностью издания является то, что серьезные исторические проблемы излагаются в доступной широкому читателю, не чуждой юмора форме.

Прокомментированы все известные на данный момент издания этого скандального автора, посвященные началу Великой Отечественной войны: «Ледокол», «День „М“», «Последняя республика», «Самоубийство», «Очищение».

Кроме того, данный труд отличается глубиной проработки материала.

Авторы не ограничиваются критикой общих положений Суворова-Резуна, в книге выдвигаются контраргументы к каждому из приводимых Суворовым доводов, обнажающие всю нищету его доказательной базы.

С этой целью в книге имеются специальные подглавы, где в юмористической форме наглядно отображается применяемый Суворовым механизм введения читателя в заблуждение.

Читаем дальше:

«Осенью 1939 года в округах и в Генеральном штабе разрабатывались варианты постройки укрепленных районов в приграничной зоне. Командование Белорусского военного округа предложило два варианта… первый — возвести линию укрепленных районов вдоль государственной границы; второй — возвести укрепления по рубежу…

В случае принятия второго варианта линия укрепленных районов проходила бы на удалении 25–50 км от государственной границы. Это давало нашим войскам ряд преимуществ. Во-первых, были бы созданы условия для строительства укрепленных районов вне поля зрения противника; во-вторых, полоса местности между государственной границей и линией укрепленных районов, усиленная рядом оборонительных сооружений, явилась бы мощным предпольем,[683] могущим обеспечить задержку противника и выигрыш времени для занятия войсками армий прикрытия основных рубежей обороны, что в свою очередь способствовало бы успешному выполнению войсками задач прикрытия.

Вначале второй вариант с некоторыми поправками поддерживался начальником Генерального штаба Красной Армии Маршалом Советского Союза Б.М. Шапошниковым. Однако утвержден был вариант постройки укрепленных районов с передним краем по линии государственной границы.

Можно предположить, что при принятии такого решения учитывались ограниченные возможности наших войск, не позволявшие одновременное проведение крупных оборонительных работ на большую глубину. Однако основными были не эти соображения. Решающее влияние на принятие решения о постройке укреплений вдоль новой государственной границы оказала господствовавшая в то время доктрина „Ни одного вершка своей земли не отдадим никому“, понимаемая высшими военными руководителями в буквальном смысле».[684]

Каково? Где Она, так называемая Истина О Начале Войны? Где ты, о советская агрессия? Неужели нету? Даже ТАМ, за секретным Забором? Где «красные клинья», долженствующие «вспороть Европу»? Где гиперконцентрация ударных группировок? Впрочем, пардон, некоторая концентрация наблюдается.

Смотрим дальше:

«Следует сказать, что дислокация советских войск в Западной Белоруссии вначале была подчинена не оперативным соображениям, а определялась наличием казарм и помещений, пригодных для размещения войск. Этим, в частности, объяснялось скученное расположение половины войск 4-й армии со всеми их складами неприкосновенных запасов (НЗ) на самой границе — в Бресте и бывшей Брестской крепости. Даже окружной военный госпиталь находился в помещениях крепости».[685]

Вот так «гиперсекретный» Сандалов задолго до появления на русской сцене забугорного правдеца-беглеца опроверг еще одну «гениальную» догадку означенного Суворова про суперсосредоточение войск, объяснив попутно и то, почему его не замечали немецкие генералы. Они обратили бы внимание на войска, концентрирующиеся для удара, а тут что странного, если войсковые части (отнюдь не все) очень скученно занимают единственное пригодное для их размещения место в Брестской крепости? Тем более что «непосредственно в приграничном районе находились только две стрелковые дивизии».[686] И чем только Суворов эту концентрацию доказать не пытался — все никак. И мега-спрятанный Сандалов — ну и ну! — тоже против.

Идем дальше:

«После боевых действий на Карельском перешейке у военного руководства сложилось убеждение, что в начальных боевых операциях большую, чуть ли не решающую роль будут играть укрепленные районы.[687] Поэтому для ускорения их строительства зимой 1939/40 г. проводились рекогносцировочные работы по определению места строительства долговременных оборонительных сооружений. Эти работы в намечаемом для строительства Брестском укрепленном районе осуществлялись при глубоком снежном покрове и наспех. Поэтому результаты зимних рекогносцировок оказались неудовлетворительными, и весной 1940 года всю работу пришлось переделывать заново.[688]

Таким образом, зимой 1939/40 г. никаких работ по строительству укрепленных районов и оборонительных позиций не проводились. Войска главным образом налаживали размещение личного состава и создавали условия для боевой подготовки, то есть строили конюшни, склады, аэродромы, артиллерийские полигоны, стрельбища, танкодромы, лагеря и т. п.

Вторичная рекогносцировка с целью определения мест долговременных огневых точек в Брестском укрепленном районе была проведена командующим 4-й армией генерал-лейтенантом В.И. Чуйковым, возвратившемся в армию после окончания советско-финляндской войны, совместно с командующим укрепленного района. Строительство оборонительных сооружений в брестском укрепленном районе развернулось в начале лета 1940 года. <…>

Механическое перенесение опыта строительства укрепленных районов в наши условия без определения их роли в начальных операциях, без учета особенностей театра военных действий, времени года, различий в организации и вооружении финляндской и немецкой армий было неправильным…».[689]

Еще один «превентивный удар» нечаянно нанес Сандалов по суворовскому «Ледоколу» — вот вам, между прочим, заранее, но, несомненно, «задним числом» придуманное коммунистами объяснение, зачем они проводили рекогносцировки своих западных границ перед войной. Так ведь, оказывается, для обороны!

А Сандалов продолжает:

«Естественно, что, готовясь к отпору сильного, хорошо технически оснащенного, имевшего крупные механизированные войска и сильную авиацию, противника, каковым являлись немецкие сухопутные войска и военно-воздушные силы, на обширных Западных и Юго-Западных театрах военных действий, нельзя было брать за основу опыт советско-финляндской войны».[690]

Во-первых, к чему готовясь? К отпору? Да неужто? А зачем же тогда книгу такую прятали? Но об этом позже, когда начитаемся секретами всласть. И, во-вторых, видимо, время от времени ошибаться свойственно людям в целом, а вовсе не только исключительно немецкому генштабу, который, по Суворову, родился не менее, чем на две минуты позже собственного идиотизма.

Продолжаем изучать Сандалова:

«До осени 1940 года в тактической подготовке войск, как и в предыдущие годы, преобладали условности. Наступление стрелковых подразделений и частей обычно условно поддерживалось батальонной, редко полковой артиллерией, обозначенной одним орудием, а иногда и указками. Дивизионные артиллерийские полки и зенитно-артиллерийские дивизионы дислоцировались отдельно от стрелковых полков, весной убывали в специальные лагеря и поэтому в совместных действиях со стрелковыми войсками не тренировались. Танков в стрелковых дивизиях не было. На тактических занятиях иногда танковые группы поддержки пехоты обозначались тракторами или броневиками. Передача радиограмм на учениях в приграничных дивизиях из-за боязни перехвата запрещалась. Разрешался только обмен радиосигналами.

При отработке оборонительных действий подразделений и частей условностей допускалось еще больше. Минных полей не ставили, траншей и ходов сообщения не создавали, а производили или обозначали отрывку так называемых ячейковых окопов, которые в последующем во время войны применения не нашли. Организация обороны с привлечением танковых частей и подразделений не отрабатывалась.

Командный состав и штабы всех степеней, в том числе и штаба армии, не умели управлять войсками при помощи радио и не любили этот вид связи из-за трудности его применения по сравнению с проводной связью.

На учениях главное внимание обращалось на правильность принятого решения, его формулировку и оформление. Управление войсками на основе принятого решения отрабатывалось слабо. Опыта в управлении целыми соединениями, частями и подразделениями со всей боевой техникой и тылами командный состав почти не имел.

В ущерб подготовке подразделений и частей личный состав на длительное время привлекался к строительству пограничных оборонительных сооружений, жилых помещений, складов, столовых, конюшен, стрельбищ, тиров, танкодромов, спортгородков и т. д. После передислокации войск к новой границе большое количество личного состава, кроме того, отрывалось от боевой подготовки для охраны многочисленных карликовых военных складов и несения службы суточного наряда.

Значительная часть ошибок в боевой подготовке наших войск, особенно вред условностей в тактической подготовке, наглядно выявилась в советско-финляндской войне».[691]

Что? Песня советской боеготовности?

А теперь подумайте, зачем это все имело гриф «секретно» до самого взрыва «гласности» в горбачевскую пору. Неужели, чтобы все думали, что мы были не готовы к войне? Да как раз наоборот!

Суворов, после переориентации своих опусов на российского читателя, сейчас начал вспоминать самые замшелые байки о том, что «красный боец — в бою молодец», коричневая плесень с бесноватым фюрером была доблестно разбита непобедимой советской армией, а до Москвы и Волги мы отступали только затем, чтобы в Московской и Сталинградской битвах переломить хребет фашистскому зверю. Именно в рамках этой концепции и позволялось изучать войну советским историкам, а военные между тем «для себя» издавали реалистичные труды без официозного шапкозакидательства, проводимого Истпартом под лозунгом «а изгаляться не позволим!» Ведь должны же они были на чем-то учиться! А теперь Суворов объявляет доступные мемуары ложью, то, что было рассекречено — в «перестройку», вообще обходит стороной, вместо этого с картинной тоской поглядывая в сторону «сокрытых» мемуаров, апеллируя к тому, что «мало ли что там еще лежит». А в качестве Истины приводит те самые кумачовые агитки времен дедушки Суслова. Видимо, когда уехал — то и задержалось.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Как Виктор Суворов сочинял историю"

Книги похожие на "Как Виктор Суворов сочинял историю" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Владимир Грызун - Как Виктор Суворов сочинял историю"

Отзывы читателей о книге "Как Виктор Суворов сочинял историю", комментарии и мнения людей о произведении.